Артур Прокопчук - Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж

- Название:Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449037374

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Артур Прокопчук - Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж краткое содержание

Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но надо дать слово ревнителям «истинной веры». Священник Алексий Хотеев опубликовал работу, контрверсию статьям Акинчица и работам Падокшина – «Реформация в Беларуси XVI в. и неохаризматические чаяния» [24].

Вот его некоторые аргументы, и ссылается он в своей статье, всё на того же Францыска Скарыну:

«Конечно, развитие белорусской письменности в XVI веке есть признак национального возрождения, но это не самоцель. Были книги белорусских просветителей и реформаторов, адресованные простому народу, однако их идейное содержание было наднациональным. Думать по-другому, значит, неадекватно воспринимать реальности прошлого. Реформаторы несли своему читателю проповедь не о его «белорусскости», а о его так или иначе понимаемых христианских обязанностях. Но наукой всех наук тогда считалось добронравие. Вот что писал знаменитый белорусский просветитель Франциск Скорина в своем предисловии к переводу Библии на старобларуский язык:

«Святое письмо все науки превышает […] В сей книзе вси лекарства душевные и телесные зуполне знайдете. Ту навучение филозофии добронравное, яко любити Бога для самого себе и ближняго для Бога имамы» [25].

То есть, некоторые высказывания Скарыны, вырванные из контекста его «Предисловия», привлекаются для того, чтобы доказать, что «возрождение» касалось не литвин-беларусов, что идеи реформации были абстрактные, «наднациональные», что «идейное содержание» работ великих беларуских гуманистов, главным образом, было направлено на «христианские обязанности».

Впрочем, раз «православные историки» так считают, то пусть и остаются в своём святом заблуждении. Я думаю, что другие взгляды красивой метафоре «золотой век» не повредят. Мы же постараемся наполнить эту метафору дополнительным фактологическим содержанием.

Государственное строительство федеративного государства, Речи Посполитой, на первых порах, не противодействовало идеям Реформации, к тому же, при открытых границах нового государства, эти идеи проникали на земли ВКЛ и Польши разными путями. Например, торговые, а в прошлом и военные, связи с Чехией (вспомните соместные баталии с немцами при Грюнвальде) давали возможность польскому обществу знакомиться с реформаторскими взглядами национального движения гуситов. Большое количество польской и литовской «шляхты», а потом и городского купечества, направлялось на учебу в Германию и Италию, и привозили оттуда новые представления, новые книги и новые взгляды.

В ХVI – ХVII веках на всей территории Литвы-Беларуси (Великого княжества, ВКЛ), в разных городах и в сельской местности, повсеместно открывались учебные заведения: «коллегиумы», «академии», «семинарии» и многочисленные «бурсы», школы разных «братств» и «орденов». Первый «гимназиум» в ВКЛ был открыт в Новогрудке в 1539 году.

В это время началось усиление противостояния «реформаторам» со стороны римско-католической церкви, активизировался Орден Иезуитов («общество Иисуса»), чья роль в развитии образования не ограничивалась столицей, городскими жителями. Монахи Ордена, выполняя обет милосердия, помогали получить образование мальчикам из обездоленных слоев шляхты за собственный счет. С этой целью они создавали семинарии, «институты для бедной шляхты», организация которых являлась одним из направлений благотворительной деятельности «Общества Иисуса».

ПЕРВОЙ СЕМИНАРИЕЙ, открытой монахами-иезуитами на территории Беларуси, была Полоцкая. Она была основана по указанию польского короля Стефана Батория 20 января 1582 года [26].

Второй, стала Слуцкая, её «фундатором» явился Иероним Клокоцкий, основатель коллегии, выделивший на организацию и деятельность семинарии 40 тысяч злотых.

Подробно история деятельности Ордена Иезуитов на территории Беларуси (ВКЛ) изложена в работе Т. Б. Блиновой «ИЕЗУИТЫ В БЕЛАРУСИ (Их роль в организации образования и просвещения)» [27].

Приведу некоторые выдержки из этой работы (Гл. IV, 1. Первая и вторая иезуитские семинарии):

«Самыми древними школами-«бурсами» в Беларуси являются Несвижская и Полоцкая. Их появление на свет было предусмотрено «фундушевыми грамотами» основателей коллегии. Так, первая семинария начала свою деятельность в 80-е годы XVI века, благодаря «фундации» Николая Радзивилла «Сиротки», который, по утверждению крупнейшего историка ордена, немало сделал для бедной шляхетской молодежи, и ей «нигде не было так хорошо, как здесь» [Zaікski S. Jezuici w Polsce T. IV. Cz. I. S. 436.]

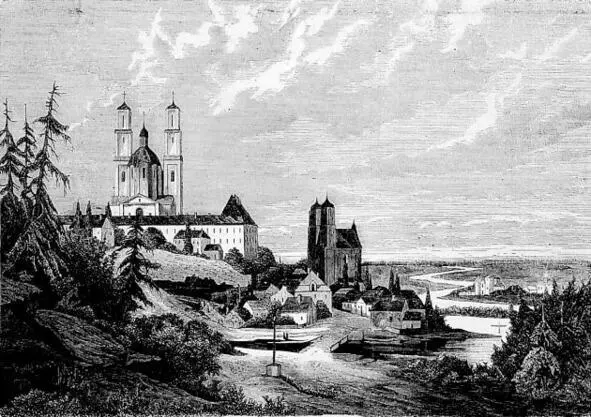

ПОЛОЦК, здания Полоцкого коллегиума в ХVII веке фотокопия гравюры

(http://novopolock.ru/polotsk/dostoprimechatelnosti/polotskij-iezuitskij-kollegium.html)

В первой половине ХVI века был построен в Пинске «коллегиум» иезуитов. «Коллегиум» был открыт по прямому указанию короля Речи Посполитой Стефана Батория и размещался на острове Западной Двины, напротив Софийского собора.

Полоцкая иезуитская семинария-коллегиум стала прообразом университетов, организатором университетского образования в Беларуси-Литве, насчитывающего четырехвековую историю.

«В то время в Западной и Центральной Европе, в том числе и на территории современной Беларуси, система образования и воспитания, выработанная иезуитами, была чрезвычайно популярной. Полоцкую интеллектуальную элиту представляли люди, хорошо известные во всей Европе. Среди них „христианский Гораций“ Мацей Сарбевский, автор первых отечественных учебников на греческом языке Сигизмунд Лауксмин, знаменитый оратор Казимир Коялович, профессор архитектуры Андрей Жабровских, ученый-энциклопедист, будущий ректор Виленского университета, член Королевского астрономического общества в Лондоне, член-корреспондент Парижской академии наук Пачобут-Адленицкий. Не менее блестящую плеяду составляли и выпускники учреждения – живописец Валентий Ванькович, поэт, драматург и историк Никодим Мусницкий, писатель, один из основоположников новой беларуской литературы Ян Барщевский» [28].

Мацей Казимир Сарбевский (1595—1640) читал в Полоцком коллегиуме лекции по риторике и поэтике, писал стихи на латинском языке (как ранее Микола Гусовский), и был увенчан в Риме лавровым венком с титулом «христианский Гораций». Книга-учебник Сигизмунда (Жигимонта) Лауксмана «Практическое красноречие» выдержала 11 изданий: в Вене, Мюнхене, Праге и Франкфурте.

«Славная история Пинской иезуитской коллегии прервалась в 1773 году, когда Ватикан распустил этот монашеский орден и был занят униатами. С 1800 до 1918 года здесь находился Богоявленский собор, с 1848 г. действовало духовное училище, а с 1918 до 1939 года комплекс принадлежал католикам. Богатейшая библиотека коллегиума (два вагона) была вывезена в 1940 году в Ленинград, а Костёл Святого Станислава взорван в 1953 году» [29].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: