Владимир Самошкин - Хроника Антоновского восстания

- Название:Хроника Антоновского восстания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- Город:Борисоглебск

- ISBN:5-85897-221-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Самошкин - Хроника Антоновского восстания краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся историей крестьянских антикоммунистических восстаний, происходивших на территории Центрального Черноземья России.

Хроника Антоновского восстания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

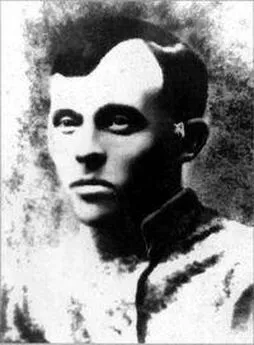

Первый командир Каменского полка Ефим Иванович Казанков 11 января 1921 года в бою с кавполком Переведенцева под селом Моисеево-Алабушка Борисоглебского уезда попал в безвыходную ситуацию и. не желая сдаваться в плен, застрелился.(131)

Каждые два полка, происходившие из соседних местностей, сводились в бригаду. Один из командиров объединенных в бригаду полков выполнял одновременно и функции комбрига. Начальником штаба 1-й антоновской армии стал бывший поручик Иван Архипович Губарев, а временно исполняющим должность командарма был назначен Дмитрий Михайлович Егорчев.(133)

2-я партизанская армия Тамбовского края первоначально состояла всего из четырех полков: 3-го Кирсановского /командир И. Баурин/, 4-го Низовского /Иван Алексеевич Востриков/, 8-го Пахотно-Угловского /Василий Федорович Селянский/ и 9-го Семеновского /Григорий Васильевич Крутских/.(134). До марта 1921 года 2-й повстанческой армией командовал Петр Михайлович Токмаков.

Особо отметим, что в обеих армиях имелось также по одному кавалерийскому полку особого назначения. В 1-й армии Особым полком командовал Михаил Антонович Канищев, а при штабе 2-й армии (фактически это был Главоперштаб во главе с самим Антоновым) неотлучно находился Особый полк под командованием бывшего штабс-капитана Павла Тимофеевича Эктова.

В начале 1921 года во всех антоновских полках были введены знаки различия. Для рядовых они состояли лишь в красных бантиках на головных уборах. А весь командный состав – от командиров отделений до командармов – кроме бантиков носил на левом рукаве, повыше локтя, красные нашивки в виде полосок, треугольников и ромбов. Все регулярные полки имели свои боевые знамена красного цвета, на которых было начертано полное наименование полка, а сверху – знаменитый эсеровский лозунг: "В борьбе обретешь ты право свое".

Кроме регулярных и особых полков в обеих антоновских армиях имелись многочисленные вспомогательные отряды и подразделения: комендантские команды, "летучие отряды", отряды связистов, разведчиков и т. д. Например, отряд знаменитой Маруси занимался в основном реквизицией у местного населения военного обмундирования и лекарственных средств.

* Во время Антоновского восстания на Тамбовщине ходило много различных слухов и легенд о Марусе и ее отряде. Одни говорили, что это сама Мария Спиридонова – лидер партии левых эсеров и, кстати, уроженка города Тамбова, а другие – что это известная анархистка Мария Никифорова, которая в 1918 году со своим отрядом, якобы "сражавшимся" тогда против белых, была в здешних местах и проявила особую склонность к проведению реквизиций и наложению контрибуций. Некоторую ясность в крайне запутанный "вопрос о Марусе" внес в 1923 году участник борьбы с антоновщиной И. Е. Панкратов. В своих воспоминаниях, опубликованных в Тамбове, он подробно рассказал, как 22 апреля 1921 года им была арестована Маруся- Мария Михайловна Косова, эсерка и антоновская разведчица, происходившая родом из деревни Камбарщина Тамбовского уезда. Однако, на наш взгляд, в истории антоновщины была не одна Маруся, а как минимум три. И основное "бремя славы" принадлежит не Косовой. а другой Марусе, которая возглавляла у Антонова отдельный отряд, занимавшийся реквизициями, а затем и участвовавший в боях.

Общая численность обеих антоновских армий /вместе со вспомогательными подразделениями/ в конце января 1921 года составляла примерно 10 тысяч человек. Но ими силы мятежников вТамбовской губернии далеко не исчерпывались. Сюда нужно присовокупить и повстанцев, находившихся в распоряжении комитетов Союза трудового крестьянства, которых в середине января насчитывалось до 300. На охваченной восстанием территории комитеты СТК выполняли функции местных органов гражданской власти. Местности, в которых существовали комитеты СТК, назывались "организованными местностями". В своей работе местные комитеты СТК руководствовались инструкцией "Об организации районных, волостных и сельских комитетов и их обязанностях", утвержденной губернским съездом СТК 24 декабря 1920 года, По нашим подсчетам, для полного /согласно инструкции/ укомплектования 300 комитетов СТК штатами требовалось не менее полутора тысяч человек.

Глава инструкции, определявшая перечень обязанностей местных комитетов СТК. содержала 12 пунктов. Вот наиболее важные из них:

"2. Следить за передвижением красных войск…

3. Самовольно отлучившихся из отряда партизан задерживать и направлять в ближайшие отряды; в случае их сопротивления – обезоруживать и сообщать тем отрядам, из которого отлучился партизан.

4. Строго следить за грабежами, убийствами и пожарами. Замеченных при этом лиц задерживать и препровождать в суд как бандитов.

…7. Строго преследовать лиц. занимающихся варкой самогона. Уличенных в этом предавать суду.

8. Ставить в известность красноармейцев, приехавших в отпуск, чтобы они не возвращались в свои части…

12. Не пропускать для продажи из восставшего района в Другие местности лошадей и хлеб."

Бесспорно, что комитеты СТК сыграли большую роль в Антоновском восстании, довольно крепко держа в своих руках власть над "организованными местностями" и тем самым обеспечивая надежный тыл повстанческим армиям. Комитеты СТК не только вели среди населения агитацию в пользу Антонова, были "глазами и ушами" его армий, но и имели свои собственные вооруженные отряды. Правда, эти отряды, называвшиеся где "вохрой", где – "милицией", а где – "сельской самообороной", значительно уступали в численном и боевом отношениях регулярным /номерным/ антоновским полкам, не говоря уже о полках особого назначения, хотя, честно говоря, таким полком, оправдывавшим свое название, был лишь Особый полк (своего рода антоновская гвардия) при Главоперштабе. Но вот беда: оба его командира (с момента описываемых событий) оказались предателями.

Обзор лагеря повстанцев в момент наивысшего развития восстания /начало 1921 года/ нельзя считать более или менее полным, если умолчать о порядках, установленных антоновцами в "организованных местностях", об их отношении к местному населению, к пленным бойцам и командирам Красной армии, к сельсоветчикам и деревенским коммунистам.

Наша историческая литература об антоновщине до последнего времени твердо придерживалась давно сложившегося стереотипа, что на занятой мятежниками территории царил только дикий, совершенно бессмысленный, никем и ничем неограниченный террор. Однако, думается, что многолетнее изучение автором этих строк сотен всевозможных архивных документов, проливающих свет на эту сторону Антоновского восстания, позволяет высказать здесь и свое мнение. Причем сразу надо оговориться, что это мнение существенно отличается от совсем еще недавно, так сказать, "общепринятого".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: