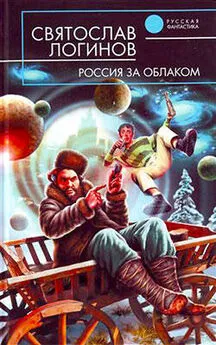

Святослав Логинов - Россия за облаком

- Название:Россия за облаком

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-23159-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Святослав Логинов - Россия за облаком краткое содержание

60-е годы XIX века. Отмена крепостного права не принесла счастья семье Савостиных. Казалось, что эта зима для них последняя. Но появился странный человек Горислав Борисович, который указал путь к спасению. В волшебную страну крестьянской мечты. В Россию времен Бориса Ельцина!

Оказывается, любовь к парному молоку может пробить тоннель сквозь время, алкоголь не только вреден для здоровья, но и спасает жизнь в безвыходной ситуации, а российский беспредел 90-х годов XX века кому-то может показаться земным раем…

Россия за облаком - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На Востоке чай пьют не для сугреву, а для прохлаждения. Чай заваривают зелёный и наливают в пиалу на самое донышко, на один глоток. Тут уже серебряная посуда не годится, губы ожгёшь, так что приходится сберегать глиняные пиалушки. Хозяйка считает за честь в сотый раз налить гостю живительный глоток зелёного чая.

Зато если нальют полную пиалу, так что и пальцами не вдруг ухватишь горячую посудину – это дурной знак. Полная пиала говорит: «Пей, да проваливай, ты здесь никому не нужен». На полной пиале гостеприимство заканчивается.

Никита принял от женщины махонькую, лишён– ную ручки чашку. Чаю в ней было совсем немного.

– Рахмат, – сказал Никита, не скрывая облегчения.

С этим крошечным глотком чая ему дарована жизнь и право кочевать с обой. Когда они встретятся с другими людьми, он сможет уйти или остаться, но в последнем случае он должен будет найти себе подходящее занятие, чтобы не жить захребетником.

Седобородый старейшина долго говорил что-то, Никита из сказанного понял лишь одно слово: Кызыл-Дарья – красная вода. Никита закивал, на разные лады повторяя понятое название. Показывал то на себя, то на северо-запад, что, мол, именно туда ему и нужно. Есть на свете такое место, про которое сложена загадка: «Сидят люди у воды, смотрят на воду, пьют воду, ждут воду…» Город Красноводск, живущий на привозной воде, потому что своя сильно минерализована и хороша лишь для верблюдов и желудочных больных. Оттуда ходят пароходы в Астрахань, а это уже Россия, почти родные места… Если, конечно, он правильно понял неслыханное прежде слово: Кызыл-Дарья.

Через три дня снялись с места и двинулись на северо-восток. Конные пастухи погнали верблюдов и овец, следом двинулся караван. Одногорбые верблюды тащили повозки с огромными скрипучими колёсами. Коней здесь в телегу не запрягают, аргамак – существо благородное. Никита ехал на арбе вместе со стариками и женщинами. Через некоторое время, освоив несложное искусство, подменил старого Курбандурды, пересев на место возницы. На стоянках колол ветки саксаула, собирал кизяк и даже пытался доить верблюдиц – занятие исконно мужское, поскольку женской руке из тугого вымени молока не извлечь. В общем, старался быть полезным.

Во время одного из переходов Никита увидел, что к каравану торопится всадник – молодой пастух Караджа, тот самый, что первым встретил Никиту. Не спешившись, он прокричал что-то, и Курбандурды, только что мирно дремавший на кошме, живо поднялся и начал собираться. Через минуту, так что новобранцам в казарме впору позавидовать, на нём был красный праздничный халат и каракулевая шапка, а сам аксакал седлал коня, одного из тех, что не паслись в степи, а шли рядом с караваном как раз для подобных случаев.

Караджа седлал ещё одного коня, на котором, судя по всему, предстояло скакать Никите.

На коня Никита взлетел молодцом, сказалась десантная выучка, а дальше началось сущее мучение. Степной аргамак – это не смиренный Соколик, на котором случалось кататься охлюпкой, Никита прилагал неимоверные усилия, чтобы удержаться в седле и не отстать от дряхлого Курбандурды, который чувствовал себя так, словно в юрте на подушках сидел. Полчаса скачки, и Никите казалось, что мир напрочь сбился с орбиты, ходит ходуном и не успокоится уже никогда. Хотя, с точки зрения его спутников, это была лёгкая побежка, а уж никак не скачка.

Вымучив Никиту как следует, Караджа остановился и молча указал камчой на ближайший гребень. Всадники быстро перестроились. Теперь седобородый Курбандурды ехал посредине, а молодые следовали за ним, отстав на полкорпуса.

За каменистым гребнем обнаружился распадок и невысохший биркет, вокруг которого теснились белые палатки. Не надо быть специалистом, чтобы понять – перед ними воинский лагерь. Часовые, стоящие по периметру, дымы под котлами, ружья, составленные в козлы. Белые формы, так знакомые по картинам Верещагина… У биркета стоял русский отряд.

Всадников заметили. Последовала лёгкая сумятица – солдаты, отдыхавшие под навесами, поспешно разбирали ружья. Не подав никакого знака, старейшина медленно двинулся вперёд. К этому тоже приучает жизнь в пустыне – спокойно ехать навстречу опасности, не зная, как обернётся дело.

– Стой! Кто такие? – донеслось от лагеря.

– Свои, – ответил Никита.

Чистая правда – те, с кем вместе кочуешь по пустыне, очень быстро становятся своими.

В отряде оказался толмач, и в скором времени Никита, а заодно и все, кто был в лагере, знали нужды кочевников.

После того как значительная часть чаудоров переселилась на ту сторону моря в Ногайские степи, под Красноводском высвободились пастбища и водопои, и теперь племя гокленов выспрашивало разрешение откочевать в русские владения. Заблудившийся в степи урус пришёлся очень кстати, чтобы доказать свою лояльность белому царю.

Расчёт оправдался полностью. Это в чиновном Петербурге, чтобы получить право на переселение, требуется тьма согласований и резолюций. В Туркестане переселение народов осуществляется волей командира отдельного отряда. Первая оба гокленов откочевала к Красноводску, имея при себе пропускной лист, выданный русским майором Бекмурзой Кубатиевым.

Самого Никиту Бекмурза выспрашивал дотошно: кто таков, откуда, как попал в Туркестан. Пришлось врать. Никита сказался казаком из пограничной стражи Устюрта. Сначала хотел сказать, что из охраны Красноводского лагеря, но вовремя сообразил, что когда они попадут туда, враньё немедленно вскроется.

Сошло, хотя и десантные ботинки, и камуфляжная форма слабо напоминали одежду, обычную для казаков в девятнадцатом веке. Но майора Кубатиева больше интересовали другие вещи: дороги к Асхабадскому оазису, источники воды, численность противника, вооружение. Никита сто раз похвалил себя за предусмотрительное чтение книжек по истории и этнографии. Он рассказал о крепости Геок-Тепе, считающейся неприступной, о том, что противник организован и хорошо вооружён. Не то сами англичане продали текинцам нарезные винтовки и новейшие чугунные орудия, не то текинцы купили всё это у пуштунов, с которыми Англия неудачно пыталась воевать. Восток – дело тонкое, и правда ходит здесь столь же извилистыми путями, что и ложь.

Бекмурза выслушал Никиту, кивнул:

– Разберёмся с английскими пушками.

Никита промолчал. А что делать, не говорить же майору, ведущему приграничную разведку: «Ваше благородие, передайте его превосходительству генералу Ломакину, чтобы он не вздумал соваться к Геок-Тепе. Не по себе дерево ломит, только людей погубит зря. Пусть обождёт конца Балканской войны, а там уже генерал Скобелев штурмом возьмёт Геок-Тепе и заставит текинцев присягнуть на верность России. Вам всего-то нужно подождать четыре года и публично признаться в неспособности командовать войсками». Вряд ли генерал Ломакин благосклонно отнесётся к подобному предложению.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: