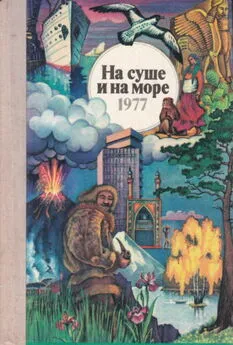

Александр Ильин - На суше и на море - 1977

- Название:На суше и на море - 1977

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ильин - На суше и на море - 1977 краткое содержание

empty-line

5 empty-line

6

empty-line

8 empty-line

9 0

/i/59/692459/i_001.png

На суше и на море - 1977 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

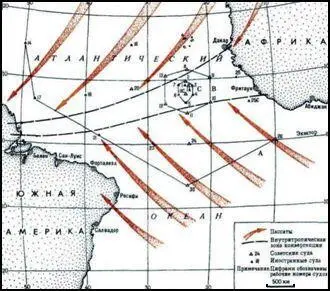

Самая характерная особенность тропической зоны океанов — исключительно устойчивые воздушные течения — пассаты. В обоих полушариях они возникают в районе 30° широты и имеют в поверхностном слое северо-восточное направление в северном полушарии и юго-восточное — в южном. Постепенно сближаясь и замедляя скорость, пассаты образуют в конце своего встречного движения, вблизи экватора, обширную зону конвергенции (см. картосхему).

Состояние погоды в районе пассатов и в зоне конвергенции совершенно противоположно. Там, где дуют пассаты, ветрено и солнечно. Бесконечные вереницы небольших разрозненных кучевых облаков днем и ночью плывут, влекомые пассатным потоком, как воздушные корабли, от восточной половины горизонта к западной. Здесь всегда сухо, а если иногда и случится короткий мелкий дождик, его и не заметишь.

В зоне же конвергенции ветра почти нет, но небо всегда загромождено гигантскими облачными горами, из которых днем и ночью льют тихие, но чрезвычайно обильные и долгие дожди.

Для решения всех задач тропического эксперимента очень важно было расставить корабли так, чтобы вести наблюдения за процессами любых масштабов.

Систему пассатов и зону конвергенции, охватывающую тысячи километров, в эксперименте назвали «А-масштабом». Для наблюдений за этой системой использовались все корабли, распределенные более или менее равномерно в приэкваториальной части Атлантики — от берегов Африки до Америки.

Однако внутри пассатной системы время от времени появляются атмосферные возмущения в виде областей пониженно-то давления с циклонической циркуляцией. Такие возмущения иногда способны превращаться в тропические ураганы. Масштаб подобных циркуляции значительно меньше: он составляет сотни километров — и был обозначен как «В-масштаб». Для наблюдений за циркуляциями такого масштаба в восточной части океана был создан многоугольник из шести кораблей, поставленных на расстоянии около 300 миль друг от друга внутри зоны конвергенции.

В этой зоне очень часто возникают циркуляции еще меньшего масштаба, размером в десятки километров, в виде тесных скоплений дождевых облаков. Для наблюдений за этими облачными скоплениями внутри «В-шести-угольника» было поставлено еще шесть кораблей на расстоянии около 150 миль друг от друга. Это «С-масштаб».

Циркуляции еще меньшего масштаба (не более нескольких километров), связанные с отдельными, особо мощными облаками, обозначались как «Д-масштаб». Они служили объектом наблюдений всех кораблей [14] Данные по расположению судов и некоторые сведения, относящиеся к эксперименту, были предоставлены заслуженным деятелем науки РСФСР, профессором B. C. Самойленко из Института океанологии им. Ширшова АН СССР. — Прим. авт.

.

Прежде чем начать программу совместных и синхронных наблюдений, капитаны кораблей расставили около двух десятков заякоренных буев с самопишущими приборами, регистрировавшими скорости и направления морских течений на различных глубинах. А участники эксперимента начали вести наблюдения за тем. что происходит в океане и атмосфере, и ежечасно измеряли все, что может быть измерено.

Одной из важных частей программы наблюдений были частые запуски радиозондов для определения скорости и направления воздушных течений, их температуры и влажности. Результаты наблюдений немедленно передавались по радио на специально оборудованное судно связи — советский корабль «Муссон». Его радиостанция непрерывно ретранслировала получаемые со всех судов донесения в Москву, Вашингтон и другие города, а также в международный научно-организационный центр эксперимента, размещавшийся в специально выстроенном городке в предместьях столицы Сенегала — Дакара. Над океаном ежедневно летали американские и советские самолеты, выполнявшие обширную программу наблюдений. Со своих орбит советские и американские спутники днем и ночью передавали на Землю телевизионные и инфракрасные изображения земной атмосферы и океана.

25 июня 1974 г. с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-14», и космонавты П. Р. Попович и Ю. П. Артюхин, перейдя на борт орбитальной научной станции «Салют-3», проводили наблюдения и фотосъемку облачного покрова над акваторией Атлантического океана.

Весь эксперимент по времени делился на три фазы, продолжительность каждой — около 20 суток. Первая фаза началась в июне, последняя закончилась в сентябре. По окончании каждой фазы корабли собирались группами в определенных точках океана для взаимной сверки научных приборов, а затем шли в ближайшие порты для отдыха, пополнения запасов продуктов, воды, топлива. Во время наиболее насыщеннойнаблюдениями второй фазы работ прибыло еще несколько экспедиционных судов, чтобы в рамках ТРОПЭКСа-74 провести еще один эксперимент — «экваториальный». Цель его — исследовать изменчивость океанических течений вблизи экватора. В этот период в океане вели наблюдения более 30 кораблей из Советского Союза, США, Канады, ГДР, ФРГ, Франции, Англии, Бразилии, Мексики и других стран. Часть судов находилась в движении.

В конце августа все корабли собрались в Дакаре. Необходимо было обсудить многие проблемы, возникшие в процессе эксперимента. В течение недели происходили оживленные обсуждения, дискуссии, встречи ученых разных национальностей. Здесь царила атмосфера исключительной доброжелательности, теплоты, чисто человеческих отношений. Ученые разных стран проявили огромное стремление выполнить одну общую задачу, имеющую столь большое значение для всего человечества.

Конечно, сейчас можно говорить только о первых результатах эксперимента. Потребуется еще немало времени и труда, чтобы обработать, провести соответствующие расчеты, систематизировать и проанализировать все полученные материалы. Но уже сейчас можно сделать ряд выводов, приоткрывающих завесу над теми тайнами тропической зоны океанов, о которых говорилось выше. Все они оказались тесно связанными. Фактическим постоянным разделом между воздушными потоками северного и южного полушария служит внутритропическая зона конвергенции, которую на этом основании можно условно назвать «метеорологическим экватором». Однако такое название не совсем удачно, потому что это очень широкая зона (до 400–500 миль) с отчетливо выраженным северным и южным краем, где конвергенция максимальна (см. картосхему).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: