Александр Ильин - На суше и на море - 1977

- Название:На суше и на море - 1977

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ильин - На суше и на море - 1977 краткое содержание

empty-line

5 empty-line

6

empty-line

8 empty-line

9 0

/i/59/692459/i_001.png

На суше и на море - 1977 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этом районе остатки существовавших сравнительно недавно растений впервые были найдены в урочище Урунжик, граничащем на востоке с шором Келькор. Здесь песчаные гряды исчезают и вместо них по солончаку тянутся цепи невысоких серо-бурых холмов. В основании некоторых из них проходит слой крепкой плитчатой красновато-коричневой глины. Цветом и слоистостью она очень напоминает шоколад. Геологи при описании так и называют ее — шоколадная глина.

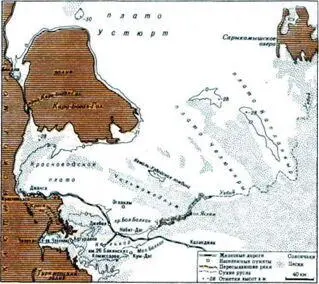

От столицы туркменских нефтяников Небит-Дага до Урунжика всего 50 км. По дороге я впервые увидел долину Узбоя, правда в самой нижней части, почти у впадения в Келькор, где она выражена нечетко. Просто очень широкое и пологое понижение, с разбросанными по нему песчаными буграми, поросшими тамариском. Можно проехать и не заметить.

Урунжик не торопился раскрывать свои тайны. Холмы его, покрытые вы-ветрелой сероватой глиной, совершенно однообразны. Было непонятно, в какой гряде скрываются растительные остатки. На поиски ушло два дня. Но мы почувствовали себя полностью вознагражденными, когда наконец нашли и расчистили в нескольких местах слой шоколадных глин. Они действительно сплошь покрыты отпечатками листьев…

Полевые работы в летнее время в условиях пустыни начинаются с рассветом. Уже в 11–12 часов безжалостное солнце загоняло нас под тенты палаток, пока не спадала жара, то есть часов до пяти вечера. Вечерние часы зачастую продуктивнее утренних. Становится все прохладнее, не так резок солнечный свет. Работу заканчивали уже в сумерках, когда глаз не в состоянии различить детали и взятые образцы могут оказаться неопределимыми.

Несколько дней пролетели незаметно. Материалы собрали богатые. Кроме остатков древесной флоры мы нашли массу отпечатков водных растений и небольшое количество пресноводной фауны. Оказалось, что слой с ископаемой флорой имеет большую протяженность.

Он выходит за пределы Урунжика, и его продолжение обнаружилось в соседнем урочище Худай-Даг, на расстоянии в добрый десяток километров. Очевидно, так проходил берег древнего водотока, достаточно полноводного, около которого располагалась обильная растительность, близкая по облику к тугайным зарослям, заполняющим современные долины среднеазиатских рек. Очень хотелось увязать ее с деятельностью Узбоя, но пока это могло быть не более чем гипотезой. Для подтверждения ее было необходимо обстоятельное исследование долины реки. Осуществить его удалось только через несколько лет.

В уже упомянутой работе А. С. Кесь говорится: «…остался еще неразрешимым вопрос о времени прекращения течения по Узбою». Учитывая возможное возобновление стока в настоящее время, разрешение этой загадки оказывается отнюдь не риторическим. Ответ получили совершенно неожиданно.

Если ехать поездом из Красноводска в Ашхабад, то сразу за чертой города начинается и тянется почти на сотню километров обширный солончак. Это и есть Балханский шор. В 1943 г. под поверхностью солончака на небольшой глубине туркменским геологом К. К. Машрыковым был обнаружен полуметровый слой, напоминавший торф. Шла война, с топливом было трудно, и находку решили использовать. К сожалению, попытка успехом не увенчалась. Горел «торф» плохо, тепла давал мало, а золы оставалось неимоверное количество. Разработка была прекращена, даже выкопанные куски остались брошенными на поверхности солончака.

С точки зрения палеогеографии изучение столь несвойственного пустынному климату образования, накопившегося в течение последних тысячелетий, казалось достаточно перспективным. Вдобавок выяснилось еще одно обстоятельство, на первый взгляд парадоксальное. Ландшафты мелового или юрского периодов восстанавливались неоднократно, картины же природы последних тысячелетий таили гораздо больше неизвестного. О существовании горизонта «торфа» я узнал, заканчивая в Западной Туркмении полевой сезон 1957 г. До отъезда оставалось два дня, но сообщение было слишком интересным. Наследующий день мы отправились к станции Белек. Горизонт обнаружили легко, взяли из разных мест куски буровато-серой вязкой породы.

Как топливо «торф» не годился. Но остатков живших ранее растений и животных в нем обнаружилось великое множество. Во время накопления «торфа» около Белека существовал неглубокий пресноводный водоем с соответствующим органическим комплексом. Вдобавок там находились виды растений, которых сейчас нет не только в Туркмении, но и во всей Средней Азии, поскольку они нуждаются в более прохладном климате, чем современный. Необходимо было также выяснить историю возникновения водоема, его размеры, источники питания… Словом, вопросов возникло множество.

На следующий год сбор образцов проводился по всем правилам. Почвенным буром делались многочисленные скважины. Образцы отбирались сплошной колонкой из «торфа» и лежащих выше и ниже горизонтов. Так можно было получить материал, свидетельствующий даже о мелких изменениях природных условий. Последний маршрут сделали по восточной окраине Балханского шора, около устья Актама.

Во время течения пресных вод по Узбою Келькор был озером и имел сток через Актам в Каспийское море. Сухое русло теперь исчезнувшей реки соединяет оба гигантских солончака. На дне русла тоже пробурили несколько скважин. Заключительным аккордом стал послойный отбор образцов из песчаных гряд Келькора.

Собранные материалы показали следующее. На территории нынешнего Балханского шора была целая система небольших пресноводных водоемов, типа стариц или прирусловых озер. Картина их возникновения и развития представляется нам так. Примерно 3 тысячи лет назад произошло очередное отступление Каспийского моря. В пониженных участках остались озерца морской воды с фауной моллюсков и водорослями. Остатки их мы видим в нижней части колонки. Выше водоросли исчезают, а моллюски становятся угнетенными: раковины их резко уменьшаются в размерах. Затем они исчезают совсем, уступая место формам, живущим в солоноватой воде, в свою очередь вытесняемым типично пресноводными моллюсками и ракообразными.

То же самое происходит и с растениями. На смену морским водорослям появляются виды, растущие в солоноватой воде; выше начинают попадаться сначала одиночные, угнетенные формы пресноводных растений; постепенно их становится больше, и, наконец, господство переходит к таким, которые не выносят больше 1,5 г/л солей.

Получается, что после отступления Каспия на бывшее дно моря хлынул поток речной воды, образовавший развитую дельту, опреснивший многочисленные озера, просуществовавшие затем 400–500 лет. Примерно столько времени нужно для образования полуметра «торфа». По берегам росли деревья, в воде плескалась рыба. Очевидно, здесь селились и люди: места были благодатные. Потом Каспий снова начал наступать, и морские организмы заселили старые владения. Об этом нам поведал горизонт, расположенный выше слоя «торфа», богатый крупными толстостенными раковинами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: