Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1983

- Название:На суше и на море - 1983

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1983 краткое содержание

empty-line

5

empty-line

7 empty-line

8 0

/i/55/692455/i_001.png

На суше и на море - 1983 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

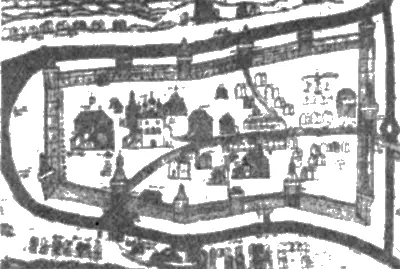

Очень важное для своей концепции исследование Алферова провела на материалах Ельца. Город этот, полностью разрушенный татарами в 1580 г., в 1592 г. был выстроен заново. Для нового строительства московское правительство посылает трех, как мы теперь понимаем, видных в градостроительном деле людей — Ивана Никитича Мясного, Андрея Дмитриевича Звенигородского и Илью Катеринина.

Приехав в разрушенный город, строители отказываются восстанавливать его на прежнем месте и находят для него новый участок. Их взгляд привлекает место, где в реку Сосну с одной стороны впадает речка Елец, а с другой — речка Лучка. У Сосны да и у речки Ельца один берег высокий, а другой низкий. Разница высот довольно заметная, и вся эта местность являет собой картину сложного, раздробленного, расчлененного рельефа. Место, безусловно, удивительно живописное, однако трудное для градостроителей. Но как же блестяще они сумели «обыграть» именно этот сложный рельеф!

Центр города был привязан к устью Ельца, к месту слияния Ельца и Сосны. Здесь, у широкого водного простора, градостроители поставили крепость, а выше по течению Ельца, вдоль этой речки, раскинули большой посад. Так образовалась центральная структура города, его сердцевина. Вокруг нее были заложены слободы: правильными овалами, напоминающими лепестки какого-то диковинного цветка, они расходятся из центра, от посада. Далее, каждая слобода имела свое укрепление, занимавшее определенное место в общей оборонительной системе города. И наконец, единую структуру высотных доминант образуют храмы, поставленные так, что в центре их оказывается много, а вокруг, в слободах — по одному на две-три слободы.

Каменный город донес до нас то, что так привлекательно в городах вообще, и что теперь так редко — пропорции, соразмерные человеку, систему, при которой все части города соразмерны одной заданной величине — модулю.

Но это еще не все. Была исследована постановка городских архитектурных доминант. Алферова взяла планы с горизонталями и посмотрела, как они расположены по высоте. Открылся интересный замысел градостроителей. Ряд храмов стоит на отметке 120–125 м, другие — на отметке 140, третьи — 150, четвертые — 180 м. И это — не случайно. В основе именно такого расположения храмов лежали эстетические и социальные требования того времени. Это было связано, в частности, и с законом, по которому все доминанты города должны были просматриваться из каждого двора.

Уместно рассказать об этом градостроительном законе хотя бы кратко. Издан он был в IX в., а написан Василием Македонянином, императором византийским, в 878 г. и сразу же переведен на сербский и болгарский. На Русь пришел в XII–XIII вв. и с тех пор свято выполнялся. Выполнялся он и во времена Киевского государства, и даже в период феодальной раздробленности, но особенно в Московском государстве — именно в это время он становится основополагающим законом в градостроительстве.

В законе этом говорилось следующее: город должен закладываться на высоком месте, но улицы при этом должно так планировать, чтобы нечистоты верхней части города не попадали на дома и усадьбы нижних жителей и чтобы дым из труб нижнего города не шел в окна верхних горожан. Кроме того, город должен быть распланирован так, чтобы каждый (!) дом был связан с природой и городскими доминантами и чтобы никто друг другу не мешал их видеть. Предусматривалось выполнение и более «мелких», деликатных требований, скажем, чтобы твои окна не смотрели в окна соседа, чтобы проход от твоего дома на улицу не был сделан за счет участка соседа, и т. д. Указывалось, как должна быть размещена зелень в городе. Сказано: если ветви вашего дерева попадают к соседу, он имеет право их обрубить. Деревья не должны закрывать прозор.

Удивительно человечный документ! Результатом его распространения и принятия по существу и явились города со свободной живописной планировкой. И это понятно. При регулярной планировке эти условия удовлетворить было бы невозможно. Дома, построенные вдоль прямой улицы, один за другим и в ширь города, и в его длину, естественно, стали бы загораживать друг другу и «прозоры», и доминанты, и просто солнце. Как раз этого-то закон и не должен был допустить. И вот что получалось.

Изучались ландшафты — земля, дороги, реки. Создавалось кольцо стен с нужным числом ворот, освящались земли под храмы, затем намечались места для административных зданий, намечались участки для слобод и посадов. Участки под слободы делились между горожанами, а затем между их домами и участками прокладывались улицы. Есть даже такой документ по Воронежу, что строитель был никудышный, так как улиц в городе не проложил… Сохранились специальные сметы, предусматривавшие прокладку улиц.

Итак, свободная планировка. Значит ли это, что она была хаотичной и беспорядочной? Вовсе нет. По мнению Алферовой, именно свободная планировка являет собой высшее достижение градостроительного искусства.

Регулярная планировка, как более простая, возникает гораздо раньше свободной. Мы знаем древнеиндийские города дравидов — Мохенджо-Даро и Хараппу, древнеегипетский Кахун, города шумеров. Это улицы, разбитые на квадраты и прямоугольники. Свободные в своей планировке города впервые возникают в Древней Греции, где стремление добиться максимального удобства для жителей связано и с высокими эстетическими запросами, и с желанием быть ближе к природе. Градостроительное законодательство в Греции было создано в V в. до- и. э. Об этом говорит Аристотель. Говорит он и о том, что свободная планировка гораздо человечнее регулярной.

Преимущества свободной планировки видны даже сегодня, спустя века, при изучении древних городов. Идешь по улице старого города и видишь, что все дома поставлены к улице углом. Только значительно позднее появляется улица-коридор, характерная для Западной Европы. Поначалу в городах такой улицы не было. Система градостроительства на Руси была такой же, какой она была в Греции. О создании русской градостроительной традиции, в основе своей исходящей из греческой, следует говорить особо. Это уже тема для другой статьи. Здесь же следует сказать, что, как и в Греции, на Руси при закладке города земли делятся на три части — под общественные сооружения, под селитьбу и резервные земли для роста города в будущем. Улиц как таковых не было. Дома фасадом своим повернуты к солнцу, морю, реке, к красивому виду, но не к улице. Дом окружал простор, окружала природа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: