Виталий Бабенко - На суше и на море 1984

- Название:На суше и на море 1984

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Бабенко - На суше и на море 1984 краткое содержание

empty-line

5

empty-line

7 0

/i/54/692454/i_001.png

На суше и на море 1984 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

МОИ СКРОМНЫЕ КАМНИ

Фото подобраны автором

Худ. О. Чарнолусская

Я люблю работать лопатой на разрезе. От земли поднимается свежий запах картофельного поля, темные струйки грунта, шурша, скатываются вниз по обрыву и собираются у его подножия в шлейф идеально правильной формы. Геологическая расчистка со стороны напоминает ступенчатый бок египетской пирамиды: два с половиной метра ширины, через каждые метр-полтора горизонтальная площадка и затем новый уступ. И так сверху донизу через все обнажение. Бывает и 25 и 30 м. На площадках мы отбираем пробы гравийно-галечного материала. По порядку раскладываю почвенный нож, полевой дневник, мешочек для гальки, горный компас. Работы будет часа на 3–4. Но не тут-то было…

— Дяденька, а чего это ты здесь делаешь?

Еще не поднимая глаз, я уже знаю, что меня ждет. Прямо надо мной с кромки обрыва свешиваются две (иногда больше) выгоревшие на солнце головы. К середине лета они освобождаются от груза школьных воспоминаний и жаждут новой информации. В их любознательности — гибель для полевого работника. Со вздохом откладываю компас. В дальнейшем действие развивается по одному и тому же сценарию:

— Яму копаю. Не сыпьте мне песок на голову.

— Ага… А мы думали, ты золото ищешь.

— Ну откуда здесь золото? Вот, камни собираю.

— А в Кулыничах, говорят, нашли. Под церквой, в горшке. Устимиха говорит.

— Так это клад, а я геолог. Образцы отбираю.

— А что здесь, руда?

— Нет, мне просто камни нужны. Недоверчивое молчание. Думают, я их надуваю.

— А вот это что в булыжнике блестит, золото?

Происходит короткая борьба за право передать булыжник мне на экспертизу. Он выскальзывает у них из рук и падает. Обычно я успеваю увернуться. Но иногда не получается. Главное в педагогике — это выдержка.

— Нет, ребята, это слюда. Нет здесь золота. И никогда не было. Понятно?

— Понятно… Не очень больно шарахнуло?

— Не очень.

— А если глубоко-глубоко вырыть, его можно найти?

— Не знаю я! Я в золоте не разбираюсь.

Разочарованное молчание. Тоже мне геолог…

— А если вдруг найдешь, ты его куда понесешь — в магазин, да?

— Ну где же я его найду! Нет у вас на Смоленщине золота, как ни ищи. А если б было, то вас бы к речке на километр не подпустили.

— А кто?

— А охрана! Ясно?

Испуганное молчание. Жалко терять речку. С моей стороны следует энергичная лекция о древних оледенениях, Клондайке, Атлантиде, кимберлитовых трубках и Тунгусском метеорите. Аудитория поражена, призрак золотой лихорадки развеян.

— Ну что, может здесь быть месторождение?

— Не, не может… И после паузы:

— А ты бы все-таки дал нам посмотреть, какое оно, а? Мы никому не скажем.

— Что «какое»?

— Да золото…

И так бывает 5–7 раз за сезон. Нелегко объяснить всем интересующимся, зачем мы четыре месяца в году ездим по Русской равнине и собираем самые обычные с виду камни.

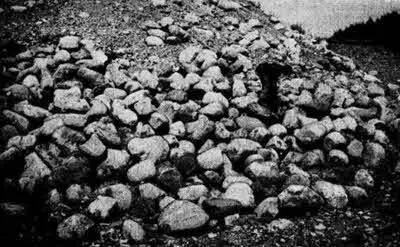

В научно-популярной литературе о ледниковом периоде имеется совершенно отчетливый и не совсем справедливый крен в сторону палеонтологии и археологии — неандертальцы, наскальные рисунки, мамонты — кто не слышал о них? Но круг проблем, волнующих исследователей этой сложной эпохи, гораздо шире. Чтобы восстановить справедливость, я попробую немного рассказать о ледниковых валунах — верных помощниках палеогеографа.

Еще два столетия назад естествоиспытатели заметили, что в разных районах Северной Европы валуны, рассеянные по поверхности, сильно отличаются друг от друга по цвету и составу. В начале XIX в. уже удалось установить, что большая часть глыб, встречающихся на северо-западе России, в Пруссии и в Польше, попала сюда из Скандинавии. Около 100 лет длилась дискуссия о том, каким образом валунам удалось проделать этот неблизкий путь. Лишь в 70-х годах прошлого века, после почти одновременного выхода в свет работ А. Гейки в Великобритании, О. Торреля в Швеции и П. Кропоткина в России, восторжествовала идея о переносе камней льдами древнего ледникового покрова. Рядом с существительным «валун» в научной литературе прочно заняло свое место прилагательное «ледниковый».

Геология ледниковых валунов быстро развивалась. В 1914 г. В. Н. Чирвинский, проследив пути разноса каменного материала по европейской части России, доказал, что льды, покрывавшие эту территорию, радиально растекались из центра, расположенного в районе Финляндии. Позже выяснилось, что оледенения надвигались на европейские равнины по меньшей мере 5–6 раз на протяжении последнего миллиона лет, чередуясь с так называемыми межледниковыми интервалами, в течение которых климат был близок к современному. Это означает, что природные условия на континенте 5–6 раз испытывали радикальную перестройку, то погружаясь в пучину ледниковой эпохи, то возвращаясь к уровню, который мы привыкли считать нормальным.

Каждый ледник приносил с собой на равнину обломки пород, развитых в области его питания, и оставлял после себя мощный покров ледниковых отложений. Значит, изучив ассоциации обломочного материала, типичные для разных ледниковых толщ, можно научиться расчленять геологические слои на самостоятельные разновозрастные горизонты, то есть решить одну из важнейших проблем геологии ледникового периода.

К сожалению, эта очевидная задача не имеет столь же очевидного решения. Во-первых, разновозрастные ледники зачастую наступали из близких центров питания (для Европы это главным образом Фенноскандия) и соответственно влекли за собой сходный по составу каменный материал. Во-вторых, каждый более молодой ледник, двигаясь по отложениям своего предшественника, разрушал их и обогащался чужеродными обломками, как будто нарочно путая карты будущим исследователям. Тем не менее изучение ледниковых отложений за свою почти двухсотлетнюю историю дало очень много интересных результатов.

Например, опираясь на данные о составе валунов, рассеянных оледенением по территории Прибалтики, финский исследователь Эскола составил геологическую карту дна Балтийского моря, которое было недоступно для изучения обычными методами. Более того, прослеживая вееры рассеивания ледниковых валунов, содержащих рудные включения, специалистам удалось найти несколько месторождений ценных руд. Некоторые из них находились на дне озер или болот и были недоступны для обнаружения традиционными приемами геологии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: