Айзек Азимов - На суше и на море [1969]

- Название:На суше и на море [1969]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Айзек Азимов - На суше и на море [1969] краткое содержание

В сборник включены повести, рассказы и очерки о природе и людях Советского Союза и зарубежных стран, зари-совьи из жизни животного миря, фантастические рассказы советских и зарубежных авторов. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены статьи на самые разнообразные темы.

На суше и на море [1969] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Бездыханного царя везли на специальном катафалке с шестами, увешанными колокольчиками. Далеко по округе разносился их печальный звон, оповещая жителей о приближении траурной процессии.

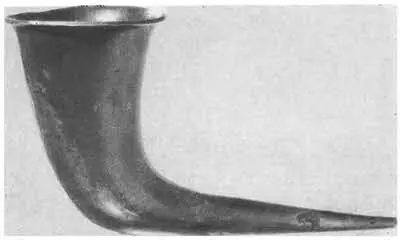

Место для погребения выбрали на высоком холме, откуда открывался широкий обзор. Тысячи людей разбили здесь свой временный лагерь, и началась титаническая работа по сооружению подземной царской гробницы. После ее завершения жрецы разожгли на краю могильной ямы большой костер. Его дым должен был очистить умершего от всякой скверны. Затем ближайшие родственники царя бережно положили его тело в гробницу на подстилку из мягких кошм или травы. Царь был одет в лучшие свои одежды со всеми драгоценными украшениями. А рядом разложили воинские доспехи, конскую узду и заупокойную пищу— целые туши с воткнутыми в них торчком железными ножами и греческое вино в узкогорлых заморских сосудах. В отличие от степных скифов будины редко прибегали к человеческим жертвоприношениям. Единственное исключение делалось для царя и наиболее знатных вельмож. Их обязательно сопровождали в потусторонний мир жены или наложницы. Так было и на этот раз.

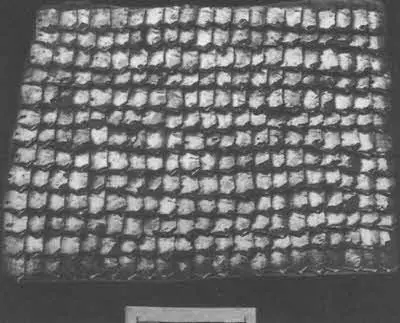

Тела царя и его спутницы накрыли огромным пологом, сплошь расшитым золотыми бляшками, и соорудили над могилой прочную крышу. Затем насыпали большой земляной холм и, устроившись на его вершине и склонах, начали поминальное пиршество — тризну. Только самые знатные сановники и храбрейшие воины удостаивались этой чести. Остальные сидели у костров, разложенных у подножия кургана. Ходили по кругу деревянные с золотой оковкой чаши, наполненные хмельным вином. Жарились на огне целые бараньи и бычьи туши. А звучный голос одинокого певца воспевал воинскую доблесть и великодушие владыки, навсегда ушедшего в царство теней.

Молча слушали будины песню. Далеко уводила она их, заставляя вспоминать бесконечные боевые походы, кровопролитные схватки с врагом, смрад пожарищ и женские слезы.

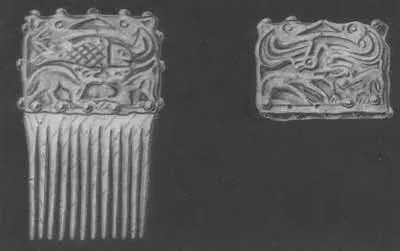

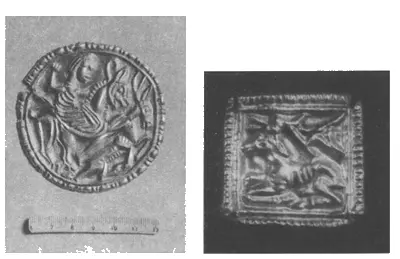

Странный наряд носили будинские воины. Рукояти их мечей, поясные пряжки, гривны, браслеты, колчанные крючки, застежки портупеи были покрыты фигурами каких-то фантастических зверей. Оскаленные пасти волков, медведей и барсов, головы хищных птиц с неестественно большим клювом, острые копыта и ветвистые рога оленей в красноватых сполохах костров составляли причудливый калейдоскоп. Казалось, они говорили людям: «Смотрите, как мы сильны, как свирепы и безжалостны. Наши зубы, когти, копыта и рога бьют без промаха. Горе врагу, ставшему на нашем пути!»

Этот сатанинский танец неестественно скрученных звериных тел имел и у будинов, и у скифов вполне определенный магический смысл. Владелец вещей, украшенных образами хищных зверей и птиц (чаще всего они встречаются на предметах вооружения и конской сбруи), как бы наделялся их силой и ловкостью. Его конь мчался, как быстроногий олень. Его стрела разила без промаха, как когти и клюв орла, падающего с небес на беззащитную жертву. Его меч сеял во вражьих рядах не меньшее опустошение, чем волк или барс в овечьем стаде.

…К утру все торжественные похоронные обряды закончились и люди ушли, оставив лишь пепел костров да кости съеденных животных. И высокий земляной холм в гордом уединении хранил в своих глубинах бренные останки будинского царя и погребенные вместе с ним сокровища.

С конца III века до н. э. на восточных границах Будинии стало очень неспокойно. Там, в задонских степях, пришли в движение орды кочевых сарматских племен. Если раньше они ограничивались молниеносными набегами на соседей-земледельцев, уходя затем с добычей в свои засушливые края, то теперь речь уже шла о самом существовании будинского царства. Его воины с трудом сдерживали напор все новых и новых вражьих полчищ, подходивших из глубин Азии. А помощи ждать было неоткуда. Скифское государство, созданное в IV веке до н. э. энергичным царем Атеем, само стояло на грани краха. На западе сильный удар ему нанес Филипп Македонский — отец будущего великого полководца. Он разгромил скифскую армию и захватил большую добычу. Сам Атей, которому было тогда около 90 лет, тоже пал на поле битвы.

Но главная опасность для Скифии грозила с востока. В степной полосе сарматы перебрались на правый берег Дона еще в IV веке до н. э. И постепенно вся приазовская степь до Днепра включительно перешла в руки этих воинственных кочевников. Некогда огромное скифское царство, простиравшееся от устья Дона до Дуная, охватывало теперь лишь степной Крым и низовья Днепра.

Когда произошла окончательная гибель Будинии, мы пока точно не знаем. По-видимому, это случилось где-то на рубеже III–II веков до н. э. Изнемогая в непосильной борьбе с вражескими полчищами, будинские воины уже не могли защищать всю территорию государства. И горели деревянные дома селений. И топтали конские копыта неубранные пшеничные поля.

Воины уходили вместе с семьями. Тем, кто рискнул бы остаться, грозила неминуемая гибель от безжалостного меча степняка или же была уготована горькая судьба бесправного пленника-раба.

Путь на юг, а возможно, и на запад к этому времени был уже для будинов отрезан. Оставалось свободным только северное направление. Там, в густых непроходимых лесах, населенных слабыми и разрозненными угро-финскими племенами, можно было укрыться от идущего по пятам врага или, собравшись с силами, нанести ответный удар.

Трудно сказать, спаслась ли какая-то часть будинов, уйдя на северо-восток, в леса Среднего Поволжья, или же все они полегли в неравных боях с сарматскими конниками.

Но вот что любопытно. Несколько веков спустя после гибели Будинии в культуре мордовских племен появляются вдруг некоторые тины вооружения и украшений, хорошо знакомые нам по будинским курганным древностям. Здесь и железные наконечники дротиков и копии специфической формы, и круглые с незамкнутыми концами пряжки, и многие мотивы орнамента.

Кто знает, может, это и есть как раз те самые доказательства переселения будинов на северо-восток, которые мы так упорно ищем. Придя на новые места, эти переселенцы могли постепенно смешаться с угро-финскими племенами, передав им ряд достижений своей более высокой культуры.

В. ГуляевЗа последние годы около 300 видов диких птиц переселилось из лесов в города Европы. В Варшаве, например, спокойно живут утки и пурпурные цапли; в Копенгагене — гагары и кряквы; в Праге — королевские горлицы и журавли; в Лондоне — совы и щеглы.

К статье В. Гуляева «СЛОВО О БУДИНИИ»

ДИКИЕ СТАНОВЯТСЯ ДОМАШНИМИ

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Айзек Азимов - На суше и на море [1969]](/books/1097621/ajzek-azimov-na-sushe-i-na-more-1969.webp)