Ф. Гвинплейн Макинтайр - «Если», 2002 № 11

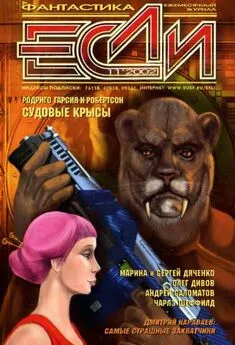

- Название:«Если», 2002 № 11

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Любимая книга

- Год:2002

- ISBN:0136-0140

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ф. Гвинплейн Макинтайр - «Если», 2002 № 11 краткое содержание

Ежемесячный журнал

Содержание:

Ф. Гвинплейн Макинтайр. В НЯНЬКАХ У КОТИКА ШРЁДИНГЕРА, рассказ

Олег Дивов. ПАРАНОИК НИКАНОР, рассказ

Вернисаж

*Вл. Гаков. ПО ШОМБУРГСКОМУ СЧЕТУ (статья)

Чарльз Шеффилд. НЕЗАКОННАЯ КОПИЯ, рассказ

Родриго Гарсиа-и-Робертсон. СУДОВЫЕ КРЫСЫ, повесть

Сергей Дерябин. КОМПЬЮТЕР В ГОЛОВЕ (статья)

Андрей Саломатов. ПОСТОРОННИЕ, рассказ

Марина и Сергей Дяченко. СУДЬЯ, рассказ

Видеодром

*Тема

--- Дмитрий Караваев. НАШЕСТВИЕ ЧЛЕНИСТОНОГИХ (статья)

*Рецензии

*Экранизация

--- Вячеслав Яшин. РОК-Н-РОЛЛ ИЗ СКЛЕПА (статья)

*Дебют

--- Андрей Щербак-Жуков. ПОДОЖДЕМ ЛЕТ ДЕСЯТЬ (статья)

Уолтер Йон Уильямс. МИР ПАПОЧКИ, рассказ

Майкл Суэнвик. ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ БРОНТОЗАВРА, рассказ

Дмитрий Володихин. ХУТОРЯНЕ (статья)

Рецензии

Валентин Волчонок. ГАПОЛОГИЯ (статья)

Экспертиза темы // Авторы: Игорь Нагаев, Владислав Крапивин, Эдуард Геворкян

Владимир Борисов. СЫН НЕБА (статья)

Курсор

Personalia

Обложка Игоря Тарачкова к повести Родриго Гарсиа-и-Робертсона «Судовые крысы». Иллюстрации: А. Балдин, С. Голосов, А. Филиппов, И. Тарачков, В. Овчинников, О. Дунаева, А. Шомбург

«Если», 2002 № 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В нашей голове более триллиона нейронов, связанных между собой синапсами — нитями, по которым передаются электрические импульсы различной силы и частоты. Эта сеть с огромным числом связей и есть homo sapiens. Малейшего повреждения иногда хватает, чтобы царь природы лишился слуха, зрения, превратился в тупую тушу. А порой и чудовищные травмы остаются без последствий. Известен случай, когда лом, пробивший дыру в голове человека, ни в малейшей степени не повлиял на его умственные способности. Вероятно, наша память не локализуется в определенном месте, а рассредоточена по всей нейронной сети, многократно дублируясь.

Создать искусственный нейрон очень просто. Его можно смоделировать на базе радиолампы, транзистора, микросхемы. Такая модель способна имитировать несложные операции по распознаванию сигналов. Но когда задача хоть немного усложняется, необходимо соединять нейроны в сети. Элементами сети являются простые нейроны-процессоры, каждый из которых может запомнить определенное количество информации. Такая сеть должна решать не только задачи, доступные обычному компьютеру, но также и нестандартные задачи, которые трудно или невозможно формализовать с помощью математики.

С середины 50-х и до середины 60-х было предпринято немало по-пыток создать нейросети. Например, перцептроны, имитирующие взаимодействие человеческого глаза с мозгом. В те годы проблема распознавания образов не была решена, возможности компьютеров были невелики. Более того, как позже выяснилось, в методологии имелись существенные изъяны.

Теория, впрочем, развивалась, и российским ученым удалось обойти тупики, в которые зашли их американские коллеги. Благодаря исследованиям наших ученых была разработана общая методика синтеза многослойных нейронных сетей. Возникла новая дисциплина — нейроматематика, позволяющая решать теоретические и прикладные задачи.

В конце 80-х годов, когда компьютерные технологии совершили рывок, осталось только воплотить теорию нейросетей в жизнь.

Итак, нейрокомпьютеры — это реализация нейросетей в «железе». Сердце такого компьютера — нейрочип, который представляет собой микропроцессор, как правило, на кремниевой основе. Его архитектура принципиально отличается от продукции AMD или Intel. Отличительные качества: массовый параллелизм вычислений, распределенное представление информации, адаптивность, способность к обучению и обобщению, высокая помехоустойчивость.

В этой сфере мы не только не отстаем, а даже впереди «планеты всей». Разработанный несколько лет назад одной московской фирмой микропроцессор NM6403 NeuroMatrix превосходит по своим параметрам все зарубежные аналоги. (Неудивительно, что западноевропейский филиал японского гиганта Fujitsu приобрел лицензию на производство этого микропроцессора.)

Сейчас к разработками в области нейрокомпьютерных технологий подключились сотни компаний, среди которых Intel, DEC, IBM, Motorola.

Нейрокомпьютеры позволяют решать проблемы в самых различных областях. В первую очередь — при постановке задач по обработке нечеткой и неполной информации, таких, как моделирование в научных экспериментах, прогнозирование экономических и финансовых процессов, распознавание летящих целей, медицинская диагностика, шифрование и дешифровка… Уже сейчас большая часть кредитных карточек в США обрабатывается с помощью нейротехнологий. Активно создается система массового видеоконтроля. Ведутся работы по использованию нейрокомпьютеров при управлении реакторами. Нейрокомпьютеры задействованы в системах информационной безопасности, в частности для обнаружения и предотвращения хакерских атак. Применяют их также для обработки изображений — например, космической фотосъемки. О военных аспектах и говорить не приходится: моделирование ядерных взрывов, обработка гидролокационных сигналов для обнаружения и определения типов подводных лодок… Словом, их применение весьма специфично, и в качестве «персоналок» они пока вряд ли нам пригодятся. Но жизнь нашу изменят в любом случае.

Но если нейрочип моделирует работу нейронной сети, то нельзя ли его использовать в качестве «протеза» для поврежденных участков мозга?

А там и до манипуляции сознанием рукой подать…

Для страхов есть основания. Проблемы имплантирования микрочипов в наш организм уже перешли из фантастики в сферу технических заданий. Причем самые впечатляющие достижения ожидаются там, откуда все начиналось — с распознавания образов, имитации процессов видения.

В Иллинойсе (США) уже проведены хирургические операции по имплантации силиконового микрочипа через роговицу глаза трем пациентам с поврежденным зрением. Микрочипы размером с игольное ушко офтальмолог Алан Чоу ввел под сетчатку через роговицы в белки глаз на самое дно глазной впадины. Питание чипа обеспечивается светом, попадающим в глаза. Сам чип — искусственная кремниевая сетчатка диаметром 2 мм, а толщиной — 0,025 мм. Три с половиной тысячи микроскопических, элементов преобразуют свет в электрические импульсы, заменив погибшие светочувствительные клетки сетчатки, не мешая работе здоровых клеток.

В ближайшие годы такие операции станут обычным делом. Правда, выяснилось, что такой чип не поможет при слепоте из-за глаукомы или сахарного диабета.

Впрочем, и с этим не будет проблем. Потому что разработан микрочип, который должен помочь восстановлению зрения у слепых.

Ученые из Гарвардского университета и центральной больницы штата Массачусетс выявили отделы мозга, отвечающие за формирование образов. У испытуемых-прав-шей большая часть образов возникала в правом полушарии головного мозга. Причем, образы разных размеров формировались в разных участках мозга. Стало ясно, куда направлять сигналы микрочипа. А сам микрочип уже создан исследователями отдела биоинжиниринга университета Юты.

Итак, кремниевый микрочип будет имплантирован в мозг, а к нему подведут кабель, по которому станут поступать сигналы, формируемые компьютером. Предполагается также разработка миниатюрной телекамеры, подключенной к этому кабелю. Специальные очки с миникамерами вернут людям зрение.

Можно восстановить зрение, вернуть обоняние и осязание. Но рано или поздно человек, подключенный к такому устройству, задумается: а что если мир, данный ему в ощущениях, создан хитроумными программистами? Много лет назад Станислав Лем предсказал появление фантоматов — устройств, полностью имитирующих реальность. Представьте себе, говорил он, вы покидаете зал фантомата с убеждением, что сеанс окончен, а тут вам на голову пикирует летающая тарелка, под ногами разверзается земля, из моря выходит чудовище… То есть шоу продолжается. Но с тех пор вы всегда будете сомневаться в реальности происходящего.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: