Игнатий Кларк - Бумажные войны (сборник)

- Название:Бумажные войны (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Salamandra P.V.V.

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игнатий Кларк - Бумажные войны (сборник) краткое содержание

Книга «Бумажные войны» представляет собой первый на русском языке сборник статей и материалов, посвященных такому любопытному явлению фантастической литературы, как «военная фантастика» или «военная утопия». Наряду с историей развития западной и русской военной фантастики, особое внимание уделяется в книге советской «оборонной фантастике» 1920-1930-х годов и ее виднейшим представителям — Н. Шпанову, П. Павленко, В. Владко.

Бумажные войны (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Единственное различие состоит в том, что у Горелова голубые прожекторные лучи — усыпляющие. Описание одного из авианалетов (включая генерала, слушающего в каюте советское радио) близко напоминает сцены воздушной атаки в Может быть — завтра А. Скачко (1930). Эпизод с макетом участка фронта, как поясняет сам автор, был навеян «аналогичным случаем во время мировой войны, когда немецкие войска под прикрытием искусственной поверхности земли таким же способом подобрались к английским окопам и молниеносным ударом выбили англичан из их траншей».

Но куда более любопытным способом Владко препарировал другой эпизод, на сей раз — войны гражданской. Картина разгрома желтоимперской эскадры советскими торпедными глиссерами — не что иное, как переиначенный эпизод атаки английских торпедных катеров на корабли Балтийского флота в августе 1919 г.; в советских донесениях это нападение характеризовалось как «совершенно неожиданное по своей идее и смелому выполнению» [306] РГАВМФ. Ф. Р-92. ОП. 1. Д. 262. Л. 22–24. 17 июня 1919 г. британский торпедный катер потопил в Кронштадте крейсер «Олег», 18 августа там же был потоплен крейсер «Память Азова» и поврежден линкор «Андрей Первозванный». Красные моряки, однако, стреляли лучше беспомощных «желтоимперцев» Владко: огнем сторожевого эсминца «Гавриил» были потоплены три из семи нападавших катеров, девять англичан, включая нескольких офицеров, были взяты в плен. «Переосмысливая» рейд в романе, Владко эти детали убрал, так как общей установкой являлось преуменьшение советских потерь. Подборку документов о рейде 18 августа см.: Гангут. 2001. № 26, с. 98–113.

.

Откуда, однако, взялись аэроторпеды, давшие название роману? В научной фантастике эта идея, кажется, впервые появилась в короткометражном английском кинофильме Airship Destroyer (1909); известны многочисленные попытки создания управляемых самолетов-снарядов во время и после Первой мировой войны (американские «воздушная торпеда» или «летающая бомба» Сперри и беспилотник «жук Кеттеринга», немецкие «планирующие торпеды», британский «Ларинкс» и т. п.).

Впрочем, Владко незачем было забираться в дебри военных технологий. В 1930 г. в Харькове вышла в свет фантастическая книга Я. Кальницкого Радио-мысль ( Радiо-думка ) — переведенный В. Сосюрой с русского Ипсилон. Несомненно, начинающий фантаст Владко, хорошо знакомый с Кальницким еще по работе в харьковских газетах в конце 1920-х годов, не прошел мимо этого произведения [307] Кальницкий Я. Padio-думка: Фантастична повiсть. Харкiв-Киiв, 1930. Известна также фрагментарно выявленная публикация этой вещи в журнале Знаття (1926).

. Имелось в нем и вероломное, но без труда отбитое нападение на Советский Союз, и попытка бактериологической атаки, и фашистская «Лига защиты мировой культуры» (у Владко — «Лига защиты морали»), и радиоуправляемые аэромины, преследующие в воздухе самолеты. Финал этой истории, в духе сталинской эпохи, был печален: в 1939 году Владко свидетельствовал против арестованного Кальницкого, которого он охарактеризовал как тайного вредителя и «одного из наиболее умело замаскированных врагов» [308] Протокол допиту свідка Володимира Миколайовича Владка від 9 березня 1939 року. ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 3400, арк. 37–45 (http://www.archivsf.narod.ru/article/1939/article_01.htm).

.

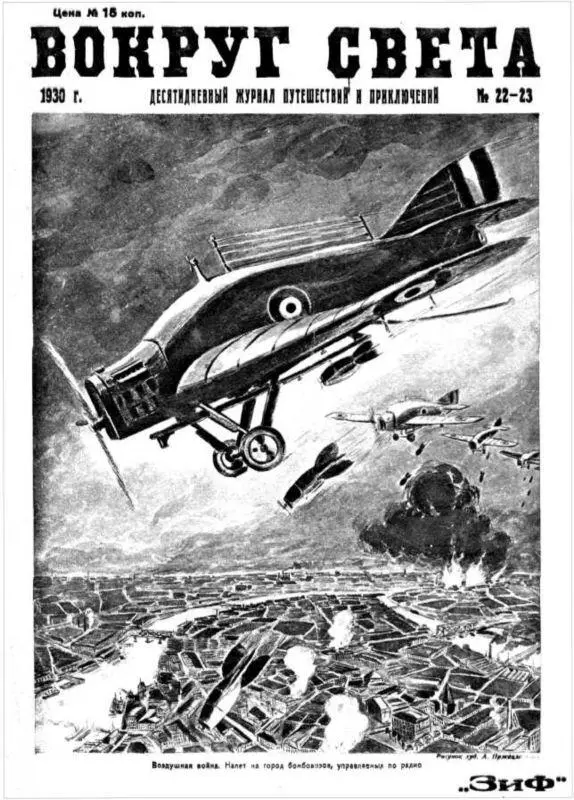

«Воздушная война. Налет на город бомбовозов, управляемых по радио». Обложка московского журнала «Вокруг света» (№ 22–23, 1930).

Возвращаясь к аэроторпедам, вспомним также, что в 1930 г. на обложке московского Вокруг света был помещен рисунок Воздушная война. Налет на город бомбовозов, управляемых по радио; в сопутствующей заметке говорилось, что радиоуправляемые самолеты, несущие газовые снаряды, термитные бомбы и бациллы заразных болезней, «далеко не так уж фантастичны» [309] Наша обложка // Вокруг света (М). 1930. № 22–23. С. 346.

.

Дописав роман, Владко мог гордиться собой — в фантастических допущениях он, что неудивительно, ни в чем не отставал от прочих фантастов, идеологически все, казалось бы, вычищено и вылизано было до абсолютной стерильности. Он уже видел, вероятно, хвалебные рецензии в журналах, а там, глядишь, и издание русского перевода в Москве… Но не тут-то было: уже набранный, снабженный выразительными иллюстрациями В. Невского и осторожным послесловием И. Щербины роман подвергся стремительному и загадочному запрету. Неясно — то ли под нож пошел весь 10-тысячный тираж книги, то ли набор был рассыпан на стадии печати. Уцелели лишь несколько (по всей видимости, сигнальных) экземпляров, о которых будет сказано ниже.

О причинах запрета сегодня можно только гадать. Могли сказаться те огрехи, о которых писал в послесловии Щербина:

Основное упущение — недостаточно глубокое отражение классового расслоения, которое происходит и будет происходить в капиталистических странах в результате империалистической войны, недостаточно яркий показ роста революционного движения, борьбы коммунистических партий за вызревание в сознании масс идеи штурма.

Писатель не нашел также нужных красок для отображения идейной большевистской вооруженности Красной армии, для показа ее героических бойцов и командиров, руководимых коммунистической партией и ее ленинским ЦК.

Дополнение напрашивается: в романе совершено не отражена и роль «величайшего человека современности, великого вождя партии и мирового пролетариата» И. Сталина (Щербина), чье имя появляется только в эпиграфе. Сравним это хотя бы с предсмертным восклицанием летчика Сафара в Первом ударе Н. Шпанова («Гиго, милый Гиго, да здравствует Сталин и великая родина!») или сценами всенародного экстаза на фронте и в тылу в эпическом романе П. Павленко На Востоке (1936–1937):

Толпа кричала и звала: «Сталин! Сталин! Сталин!» — и это был клич силы и чести, он звучал, как «Вперед!» В минуту народного подъема толпа звала своего вождя, и в два часа ночи он пришел из Кремля в Большой театр, чтобы быть вместе с Москвой. <���…> Его спокойная фигура, в наглухо застегнутой простой шинели, в фуражке с мягким козырьком была проста до слез. <���…>.

И в это время заговорил Сталин. Слова его вошли в пограничный бой, мешаясь с огнем и грохотом снарядов, будя еще не проснувшиеся колхозы на севере и заставляя плакать от радости мужества дехкан в оазисах на Аму-Дарье.

Голос Сталина был в самом пекле боя. <���…> Сталин говорил с бойцами в подземных казематах и с летчиками в вышине. Раненые на перевязочных пунктах приходили в сознание под негромкий и душевный голос этот. Это был голос нашей родины, простой и ясный, и бесконечно честный, и безгранично добрый, отечески-неторопливый сталинский голос.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Артур Кларк - Пески Марса [сборник]](/books/309162/artur-klark-peski-marsa-sbornik.webp)

![Станислав Сергеев - Всегда война: Всегда война. Война сквозь время. Пепел войны (сборник) [сборник]](/books/1076937/stanislav-sergeev-vsegda-vojna-vsegda-vojna-vojn.webp)

![Артур Кларк - Город и звезды [сборник]](/books/1134800/artur-klark-gorod-i-zvezdy-sbornik.webp)

![Ф. Джели Кларк - Хозяева джиннов [сборник litres]](/books/1144016/f-dzheli-klark-hozyaeva-dzhinnov-sbornik-litres.webp)

![Кларк Смит - Зотика [сборник litres]](/books/1147645/klark-smit-zotika-sbornik-litres.webp)