Н. Болотов - Параллельные

- Название:Параллельные

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Ридеро»

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447457297

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Болотов - Параллельные краткое содержание

Параллельные - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Постепенно размеры летунов стали возрастать в сторону увеличения массы тела, благо пищи этим хищникам, видимо, хватало с избытком. Тем более тем из них, кто питался рыбой.

К примеру, Орнитохейрус – Гигантский летающий ящер (Ornithocheirus; в переводе с греческого – «птицерукий») жил в раннемеловом периоде 125—110 млн. лет назад. Размах его крыльев достигал 12 метров, длина тела – 3,5 м, головы – 1,5 м, вес – 100 кг. Длинные узкие челюсти, с костным гребнем в передней части, и острые зубы были приспособлены для выхватывания рыбы из воды. Кости имели воздушные полости, что значительно облегчало вес тела. Орнитохейрусы могли подолгу планировать, улавливая потоки воздуха, и, по-видимому, мигрировали по всему миру, о чем свидетельствует география их находок.

Прекрасные летуны хищные птеранодоны заселили всё воздушное пространство морей и континентов, занимая все возможные ниши, вплоть до падальщиков.

Самым очевидным примером может служить Кетцалькоатль (Quetzalcoatlus sp.), живший в позднем меловом периоде 90—95 млн. лет назад. Он был самым крупным из известных науке птеродактилей. Размах крыльев этого летающего ящера достигал 13 метров. Несмотря на огромные размеры, его скелет был очень легким и весил он не более 100 килограммов. Кетцалькоатль прекрасно умел планировать, парить в воздушных потоках и был способен покрывать большие расстояния. Он имел длинную шею, выдававшую в нем типичного падальщика.

Первым скелет кетцалькоатля обнаружил палеонтолог Дуглас Лоусон в национальном парке Техаса (США). Он же и назвал его по имени грозного ацтекского бога Кетцалькоатля (на языке ацтеков – «пернатый змей»).

В «объяснительной записке» к своей модели Колотур отображает сравнительные летные качества летающих ящеров и современных птиц. Я уточняю, что именно современных нам оттого, что птицы, современные летающим ящерам, умели только «порхать» в лесной чаще, дабы не стать добычей перволетунов.

Так вот, соотношение размаха крыльев (м) к весу (кг) у летающих ящеров всех величин составляет от 20 до 5, а лучшие современные летуны: альбатросы, гигантские буревестники и грифы обладают коэффициентом «грузоподъемности» ниже 4. Подобные птичьим летные качества имел уже самый примитивный летун из ящеров – рамфоринх, более 100 миллионов лет тому назад.

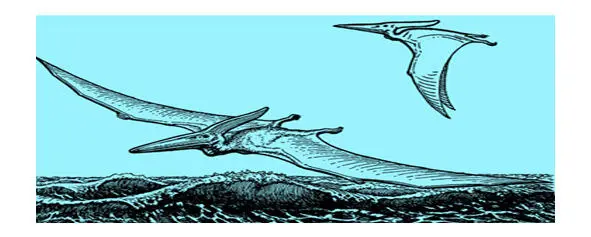

Несколько раз, просмотрев кадры полетов над океаном птеранодонов и подивившись на летательные качества птерозавра, Авкуб особенно заинтересовался именно, планирующим полетом. В фильме «параллельных» этот вид этот полета был показан как-то вскользь. Поэтому необходимые знания он решил почерпнуть из архива Палеонтологического института.

Полученный сенсором архивный рисунок практически не расходился с документальной съемкой «параллельных».

Справочная информация содержала следующее краткое описание этого летуна. Птеранодон – представитель вымершей группы летающих ящеров (птерозавров). Этот современник динозавров обитал на территории нынешнего Канзаса (США) в позднемеловое время (около 85 млн. лет назад). Размах крыльев птеранодона превышал шесть метров. Между сильно удлинёнными четвёртыми («летательными») пальцами кистей и телом имелась натянутая тонкая кожистая перепонка, обеспечивающая парение в воздухе. На голове заметен направленный назад затылочный гребень. Его назначение не выяснено, но, возможно, он играл ту же роль, что и хвостовая часть самолета. Птеранодоны жили вблизи морского берега и питались рыбой.

Дополнительно Сенсор выдал такую информацию.

Специалисты по аэродинамике считают, что крыло птерозавра было идеальной моделью планера: Если у птиц плоскость крыла образуют длинные маховые перья, то у летающих ящеров и летучих мышей – кожная перепонка брахиопатагиум, натянутая между телом и сильно удлиненным четвертым пальцем кисти. Птерозавры в отличие от летучих мышей имели дополнительную перепонку между плечом и предплечьем, так называемый пропатагиум. Натяжение мышц поднимало пропатагиум, что позволяло изменять аэродинамические свойства крыла. Подъем и опускание хвоста изменяли угол наклона брахиопатагиума, который функционировал как самые настоящие закрылки для гашения скорости при приземлении. Поверхность крыла была выпукла кверху, что создавало аэродинамический профиль крыла, необходимый для возникновения подъемной силы».

Для сравнения сенсор тут же выдал модель современного планера и Авкуб не мог с ним не согласиться в том, что скелет даже самого первого примитивного летуна – хвостатого динозавра— это модель хорошего планера.

Более того, он потребовал более детальных прогностических расчетов и получил их к своему удовлетворению.

«Механизм» раскладывания крыльев этих удивительных существ можно сравнить с технологиями изменяемой плоскости крыла ракет и самолетов. При размахе крыльев от 7 до 12 метров это существо имело небольшой вес. А это – идеальный планер! Крыло птерозавров имело совершенную конструкцию, им требовалась небольшая вертикальная скорость для набора высоты.

Исследования показали, что оптимальная скорость планирования – 29 км/ч. Максимальная же скорость полета достигала 50 км/ч, при приземлении она снижалась до 24 км/ч, что обеспечивало мягкую посадку. Длинные узкие крылья обеспечивали высокую эффективность планирующего полета, намного превосходящую таковую у современных альбатросов. Птеранодон мог планировать быстро и на длинные дистанции. Для поддержания его на лету было достаточно восходящего потока скоростью всего 0,6—1 м/с. Большинство находок птеранодонов сделано в отложениях открытого моря, удаленных в то время от берега на 160 км, что однозначно свидетельствует о способности птерозавров к дальним перелетам.

Скорее всего, птерозавры, как и современные морские птицы, могли садиться на воду и достаточно хорошо плавать. Вероятно, они взлетали с воды, выплывая на гребень волны. Рыбу они ловили, выхватывая ее из приповерхностного слоя воды в полете».

– Так-то оно так! – подумалось Авкубу,

– Ну, а если восходящего потока нет, а маховый полет – весьма затратное аэродинамическое явление, на которое требуется недюжинная сила мышц? Которой, весьма очевидно, у птеранодона не имелось, судя по недоразвитости костей груди и предплечья по сравнению с птицами!?…Кто что может тут сказать?

Пусть Соколов что-либо добавит к моим доводам.

– С точки зрения физики, – неуверенно начал Соколов, – Все расчеты весьма точны. При площади крыльев 25 квадратных метров можно было бы спокойно парить только в безветренную погоду. Но что делать в тропический шторм?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Болотов - Жизнь и приключения Андрея Болотова [т. 4]](/books/1059314/andrej-bolotov-zhizn-i-priklyucheniya-andreya-bolotova.webp)