Людмила Крылова-Лопаченко - Несотворённый свет. Образы Божественной энергии света в иконах А. Рублёва

- Название:Несотворённый свет. Образы Божественной энергии света в иконах А. Рублёва

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447483937

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Крылова-Лопаченко - Несотворённый свет. Образы Божественной энергии света в иконах А. Рублёва краткое содержание

Несотворённый свет. Образы Божественной энергии света в иконах А. Рублёва - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Доказательством тому может служить описанное в Евангелиях чудо преображения Иисуса Христа пред своими учениками на горе Фавор. Объясняя суть этого чуда, великий богослов древности Иоанн Богослов (IV в.) говорил:

«Иисус Христос открыл им (апостолам) нечто из Своего Божества – столько, сколько они могли вместить, и показал в Себе обитающего Бога».

Свет преображения получил название фаворский (по названию горы), который по учению Паламы и был тот самый свет Божественной энергии, которую человек способен «стяжать», то есть воспринимать.

Вокруг природы фаворского света издревле велись ожесточённые споры, которые нашли своё отражение в иконописных образах Преображения Господня. Художники-иконописцы, стоявшие на позициях исихазма, стремились изобразить свет льющимся из Христа, а не падающим на Него извне (как это делали иконописцы, изображавшие сотворённый свет). Идущий свет от Христа призван был доказывать верующим и противникам учения о существовании предвечного, а не сотворённого света, к которому приравнивалось понятие Свет Славы Христа.

Слава Христа – одно из главных понятий в христианстве и в иконописной символике, поэтому стоит здесь остановиться поподробнее.

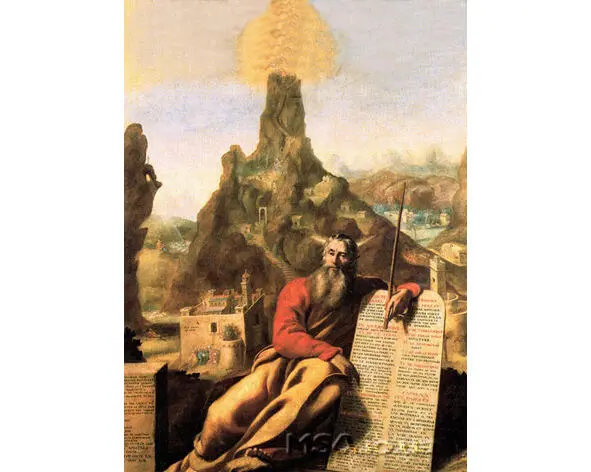

Как учит закон Божий, Слава Христа – это особого свойства энергетическое облако, которое впервые было явлено Моисею, вождю израильского народа, во время выхода из египетского плена.

«И взошёл Моисей на гору, и покрыло облако гору. И Слава Господня осенила гору Синайскую».

Ветхий Завет, книга «Исход»

Фреска Моисей на Синае. Картина Жака де Летэна. XVII в. Музей изящных искусств. Город Тура.

Русский религиозный мыслитель двадцатого века Сергий Булгаков писал:

«Видение Славы Божией не есть видение Лица Господня, оно есть некое доступное и переносимое человеком Откровение Божие».

Таким образом, облако , осенившее гору Синайскую, и свет , преобразивший Христа на горе Фавор, – это явления одного порядка, показывающие возможность общения человека с Богом через восприятие Его энергии.

В иконописном искусстве с византийских времён символом Славы Христа было облако, поднявшее Христа в небо во время вознесения и прославившее Его как Бога. В иконах символом облака, поднявшего и прославившего Христа, были круг, овал, эллипс. Позднее форма Славы (облака) претерпит изменение и чаще всего будет изображаться в виде трёх концентрических кругов или сфер, пронизанных триединым лучом, который, согласно учению Паламы, и есть единый свет Триипостасного Бога.

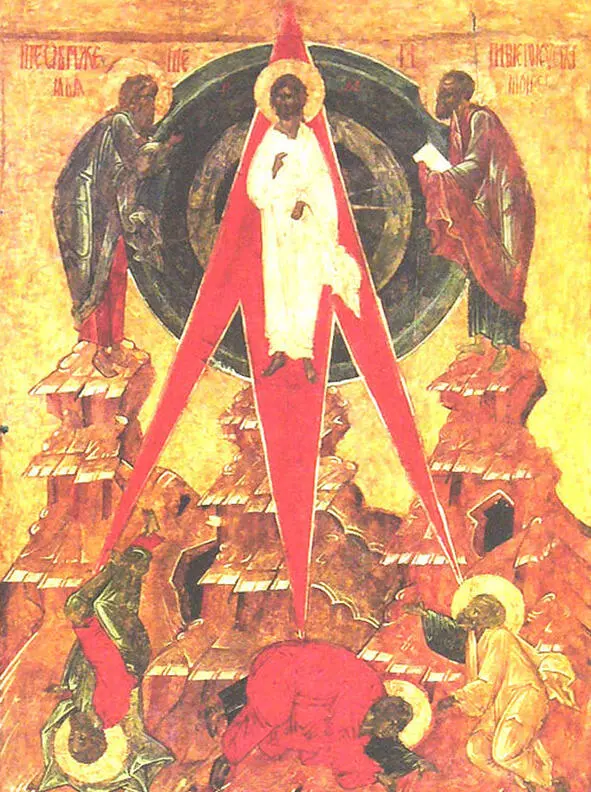

Икона Преображение. Псков, XV в.

В основе всей иконографии Преображения лежит текст Нового Завета, рассказывающий о том, что за несколько дней до своей крестной смерти «Иисус Христос взял трёх своих учеников – Петра, братьев Иакова и Иоанна – и взошёл с ними на гору Фавор. Поднявшись на вершину, Христос стал молиться и вдруг преобразился перед ними. Лик Его излучал сияние, одежды Его сделались блистательными, как снег, „как на земле белильщик не сможет выбелить“, уточняет Евангелист Марк. И явились к Иисусу Илия с Моисеем – ветхозаветные пророки – и беседовали с Ним. И вдруг …облако осенило их, и раздался из него глас: „сей Сын Мой возлюбленный, так Его слушайте“. И, услышав, ученики от страха пали на лица свои».

Создавая образ Преображение, иконописцы строго следовали как библейскому тексту, так и иконописному канону, так как он входил в праздничный чин русского иконостаса, а также писалось много храмовых икон для большого числа церквей, храмов, соборов во имя Преображения Господня.

В искусствоведческой литературе существует интересная закономерность – при обзоре искусствоведами икон Преображения они почти всегда на первое место ставят знаменитую икону Преображение из Преображенского собора города Переславля-Залесского (ныне хранится в ГТГ).

Академик Вера Брюсова пишет:

«Эту икону писали как минимум два человека. Почерк одного из них ярко прослеживается – это Феофан Грек, написавший в типичной для него манере „павших на лица свои“ апостолов. Вторым является либо Даниил Чёрный, либо Андрей Рублёв. Возможен и третий вариант – икону писали все трое, так как в то время существовала практика работы нескольких художников над одним произведением».

Тем более что размеры иконы впечатляющие – 184х134 см. Но Брюсова считает, что «это даже и не важно, а важно то, что это были иконописцы одного круга, разделявшие взгляд на византийское учение».

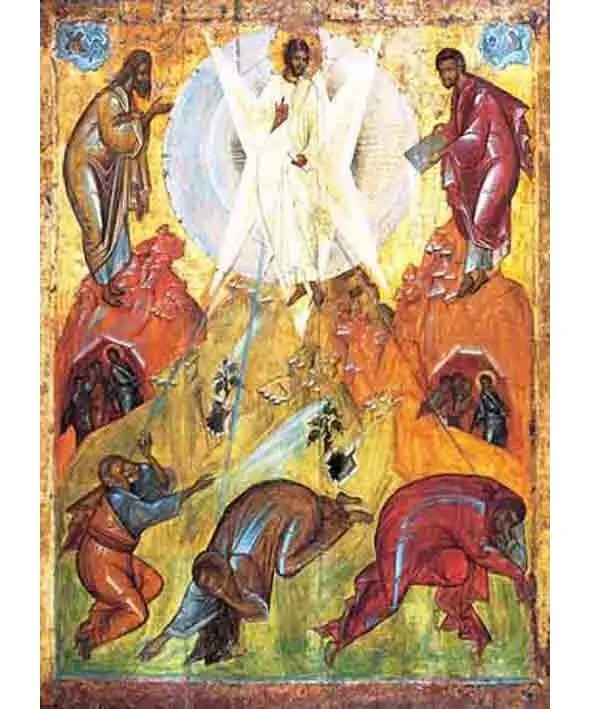

Преображение. Икона Преображенского собора

Переславля-Залесского. Около 1403 г. ГТГ. Москва

Рассматриваемая нами ярославская икона Преображение, как и образ Воскрешение Лазаря, была создана тем же кругом единомышленников.

С точки зрения физики, преображение – это переход энергии из одного физического состояния в другое. Раскрывая библейский смысл иконы, искусствоведы обычно оставляют без внимания его физическую природу.

Современный искусствовед Н. Барская, как бы обобщая современный взгляд на толкование данного иконописного сюжета, пишет:

«Идущий от Христа нездешний свет образует бело-золотую звезду, замкнутую в голубой, полных золотых лучей круг… Его голубые лучи стремительно упираются в учеников – словно ими опрокинуты, они… ими ослеплены, повергнуты в изумление… В этой иконе, как справедливо сказал известный исследователь искусства М. Алпатов, «радость озарения… заглушается волнением и беспокойством свидетелей чуда». Предельно резкие позы учеников выражают потрясение от свершающегося чуда, и одновременно удивительно слито в них это потрясение с сосредоточенным покоем.

Покой ощутим даже в фигуре павшего на землю, закрывшего глаза от ослепляющего света Иакова.

Покой проступает в позе стремительно преклонившего колени и одновременно указывающего на Христа Петра.

И особенно ясно это слияние в позе юного Иоанна, рухнувшего на землю, он подпирает голову рукой так, как подпирают её в глубоком, спокойном размышлении. И на открытых, видимых лицах учеников – Петра и Иоанна – действительно лежит печать глубокого, сосредоточенного размышления».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: