Александр Секацкий - Миссия пролетариата

- Название:Миссия пролетариата

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-8370-0714-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Секацкий - Миссия пролетариата краткое содержание

В новой книге Александра Секацкого «Миссия пролетариата» представлена краткая версия обновленного марксизма, которая, как выясняется, неплохо работает и сегодня. Материалистическое понимание истории не утратило своей притягательности и эвристической силы, если под ним иметь в виду осуществленную полноту человеческого бытия в противовес голой теории, сколь бы изощренной она ни была. Автор объясняет, почему исторически восходящие силы рано или поздно теряют свой позитивный обновляющий настрой и становятся господствующим классом, а также почему революция – это коллективная нирвана пролетариата.

Яркая и парадоксальная, эта книга адресована не только специалистам, но и всем заинтересованным читателям.

Миссия пролетариата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кстати говоря, не только гомеопатия в качестве медицинского принципа может служить хорошей метафорой, иллюстрацией для понимания восприятия, но и наоборот, гомеопатическая суть познавательного контакта может пролить свет на весьма туманную общую идею гомеопатии, лучше всего представленную в даосских нанотехнологиях времени.

Что если любые гомеопатические воздействия вообще суть элементарные познавательные акты, которые просто паразитарны и пропадают втуне в отсутствии познающего? Тогда восприятие есть, в сущности, способ утилизации гомеопатических воздействий, причем главной проблемой такой утилизации оказывается отсев ненужного. В норме, при «стандартной раскладке мира», гомеопатические взаимодействия вещей не вызывают причинения и составляют некий фоновый шум происходящего. Вопрос: как, когда и почему возникают утилизаторы серого фонового шума, утилизаторы, освоившие гомеопатию? Ведь среди них оказываемся и мы, познающие, по крайней мере, наши познавательные устройства…

Что мы имеем? Прививки, микропробы, образы как результат гомеопатического воздействия мира на особые рецепторы, симпатическая магия. Что общего между всеми этими феноменами? Не является ли та же симпатическая магия донаучной моделью восприятия? А понятия, как «выдирки» (begriffen), не восходят ли и они все к тем же гомеопатическим пробам?

Впрочем, скользящая рефлексия, то есть мышление в понятиях, в отличие от образного восприятия, представляется и вовсе бесконтактной. Зато здесь можно усмотреть гомеопатию второго порядка, то есть уже упоминавшееся, скрытое, едва различимое телесное представительство. Без этой гомеопатии второго порядка символические формы оказались бы пустыми и бессильными.

Наконец, избранные моменты симпатической хроно – сенсорики, распознавание которых составляет саму суть китайской мудрости. Можно предположить, что преднамеренная депривация такой гомеопатии времени связана с интенсивной фиксацией экзистенциального измерения, с расширением зоны плотного взаимодействия с веществом жизни.

Эффективность гомеопатического метода кажется порой непостижимой и, во всяком случае, смутной. Гносеологии самого разного толка дружно говорят о полном и всестороннем познании, так что «гомеопатическая доза знания» способна вызвать, скорее, иронию. Возникающее здесь недоразумение является одним из главных препятствий к пониманию. Ибо знание как некая реальность уже представляет собой форму гомеопатического присутствия сущего в другом сущем. Даже знание жизни, суровый жизненный опыт есть гомеопатия, ведь если жизнь стерла тебя в порошок в результате взаимодействия, такое взаимодействие мы вряд ли назовем познавательным.

Стало быть, гомеопатический принцип контакта можно рассматривать как отличительную черту или атрибут формации знания вообще. В духе Спинозы мышление как res cogitans негативным образом как раз и определяется с точки зрения непротяженности, то есть минимизации зоны контакта. В высшем модусе – как «двойная гомеопатия».

Итак, говоря словами Гегеля, мы теперь вправе выдвинуть среднюю посылку между находящимся по разным краям пропасти взаимодействиям, между «без контактно мыслимым» с одной стороны и «изо всех сил пинаемым» с другой. Этот средний термин – гомеопатическое взаимодействие. Особенно важно заметить, что участок этого важнейшего взаимодействия в готовом итоговом восприятии и вообще в самоотчете практически не представлен, мостки разрушены.

Зачастую легкая обработка тезиса, простая игра с ним, способны открыть новые смысловые пласты. Вот Бергсон пишет: «Привычка для действия – это то же, что общее для мысли» [148]. Более перспективной представляется перевернутая форма: общее для мысли – это то же, что привычка для действия.

Действительно, двигательные автоматизмы и практические навыки могут кое-что прояснить в феномене абстрагирования. Во всяком случае, очень важно удерживать оба направления сравнения, продолжая следить за ходом рассуждений Бергсона: «Интеллект, подражая работе природы, также создал моторные устройства, на этот раз искусственные, чтобы с помощью ограниченного числа этих устройств ответить на неограниченную множественность индивидуальных предметов: совокупность этих механизмов образует членораздельную речь» [149].

А создание машин и собственно механизмов? Разве эти артефакты не являются одновременно репрезентациями и «привычек для действия», и интеллектуальных абстракций? Например, рычаг: это же типичное обобщение, просто выполненное на материале сенсомоторного интеллекта. В сущности любое логико-грамматическое обобщение на уровне рода как по своим функциям, так и, что самое важное, по истории своего появления аналогично рычагу (в отношении более сложных машин аналогия уже не столь очевидна).

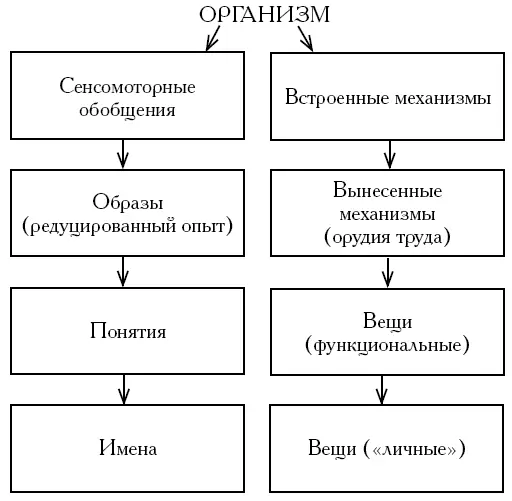

Каждый организм располагает механизмами, и все они выполняют функцию обобщения ответа, будь то когти, хвост или рога. Когти, например, достаточно универсальны, они пригодны для многого, и как не усмотреть их равнопорядковость с «фруктом», ведь фрукт – это тоже и абрикос, и яблоко, и груша. Этим «машинам» соответствуют сенсомоторные обобщения, но и те и другие привязаны к среднему уровню, их держит привязь к собственному телу. Дальнейшее абстрагирование уже связано с радикальным жестом децентрации, с выходом из телоцентрической вселенной. Ведь полезные двигательные привычки можно разместить и за пределами универсального коррелята-резонатора, как уже размещаются за пределами актуального присутствия прошлые состояния (у Бергсона – образы). Это единый процесс обобщения, в котором сохраняется конспективное, а окончательная экземплярность всякий раз заново фиксируется настоящим моментом или вещью:

Становится понятно, что орудия труда важны не только в том аспекте, на который указывал Маркс, они важны и как принципы возможного дистанцирования, выхода из телоцентрической вселенной.

Проблема состоит в том, что основные модули общего в мысли и привычного в действии слишком беспроблемны. Они почти не акцентированы как предметы исследовательского интереса в отличие от их эффектных концовок, то есть понятий и вещей. Эти фигуры сенсомоторных обобщений, из которых выглядывают ригидные моторные повторения вроде детского «бак-бак» (мяч) или «пуфф» (кошечка и одновременно шарф) представляются (если вообще тематизируются) промежуточными вкраплениями здравого смысла, изживаемыми по мере овладения настоящими понятиями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: