Александр Секацкий - Миссия пролетариата

- Название:Миссия пролетариата

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-8370-0714-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Секацкий - Миссия пролетариата краткое содержание

В новой книге Александра Секацкого «Миссия пролетариата» представлена краткая версия обновленного марксизма, которая, как выясняется, неплохо работает и сегодня. Материалистическое понимание истории не утратило своей притягательности и эвристической силы, если под ним иметь в виду осуществленную полноту человеческого бытия в противовес голой теории, сколь бы изощренной она ни была. Автор объясняет, почему исторически восходящие силы рано или поздно теряют свой позитивный обновляющий настрой и становятся господствующим классом, а также почему революция – это коллективная нирвана пролетариата.

Яркая и парадоксальная, эта книга адресована не только специалистам, но и всем заинтересованным читателям.

Миссия пролетариата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

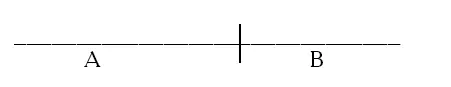

А – обработка мыслимого внутри самого мышления;

В – дополнительная обработка.

Участок В при непрерывном сохранении связи с мыслимым и является рукоприкладством. Ну или «ногоприкладством», «лопатоприкладством», вообще орудийной деятельностью. Очень важно отметить изначальную однородность обоих участков, в сущности, образующих континуум, далеко за пределами которого остается реальность других семиозисов, например веры и той же ревности.

Большинство европейских теорий познания всячески заостряло различие между словом и делом, предполагая явно и неявно, что самая глубокая разделительная линия, самая непроходимая пропасть внутри универсума всего сущего пролегает между «всего лишь предметом мысли» с одной стороны и внеположными, вненаходимыми «собственно предметами» с другой. При этом как-то не принималось во внимание, что важность данного различия сама принадлежит полю мыслимого и является некой естественной конвенцией, в соответствии с которой «мыслить» – это и значит репрезентировать бытие иного, а если соответствующая отсылка меркнет, тускнеет, то, значит, мы имеем дело с галлюцинациями и прочей продукцией чистого воображения. Конечно, это иное конституировалось по разному – то как простая россыпь внеположного в духе английских сенсуалистов, в духе Локка и Э. Берка, то как причастность к Абсолютному Духу, разумеется, далеко превосходящему единичное разумение этого мыслящего, но все же соприродному даже самому невзыскательному единичному разумению. В любом случае поле мысли было представлено как репрезентация того, что спокойно существует за пределами этого поля, существует как «объективное», милостливо ожидая подключения того или иного мыслящего.

Что тут можно сказать? Различие, безусловно, существенно и кардинально важно для дела мысли, но все же есть пропасти и поглубже, чем граница между предметом мысли и объектом рукоприкладства. Два других, навскидку взятых семиозиса отделены друг от друга куда более глубоким рвом, чем водораздел между мыслимым и его коррелятом, охотно принимающим форму явления. Так, уже в очередной раз было подмечено, в данном случае Дэниелом Деннетом, что объективная предметность этого мира успешно претендует на монополию реального из-за достаточно странной тактильной привилегии, своего рода магии осязания: эти предметы объективны, поскольку на них можно наткнуться и их можно пнуть [141]. Образ корзины хоть и обладает внеположностью (такое указание необходимо присутствует в состоявшемся восприятии), но «призрачен», его, образ, не схватить и не пнуть. То ли дело сама корзина! Она потому и есть сама корзина, а не предмет мысли, что допускает рукоприкладство и пинание. Поэтому для пояснений здравого смысла очень удобно определение объективного как пинаемого: если подобное столкновение с реальностью возможно, то объективность гарантирована. Выражение «столкновение с реальностю» не выглядит как метафора, оно выглядит как простое описание происходящего, а вот словосочетание «интоксикация реальностью», весьма эвристически перспективное, на мой взгляд, остается метафорой. Однако если отстраниться немного от привычной и, в сущности, некритической тематизации, для которой пинок служит решающим аргументом, можно заметить, что не-мыслимое, которое уже конституировано как предмет мысли, сходным образом подтверждает свою объективность для скользящей рефлексии: мысль наталкивается на нечто противостоящее, на Gegen-stand, пред-мет, и отбрасывается назад, чтобы взять предмет со второй попытки. Второй попытке предмет поддается, он облекается скользящей рефлексией, образующей характерную фигуру дифракции (необходимой для окончательного получения статуса объективного предмета), и без труда приводится к единству – классифицируется, например, – после чего предмет перестает быть вызывающим затруднения. Либо, если целью была обработка, извлечение know how, предмет терпеливо ждет, никуда не исчезая. В таких случаях принято говорить: «Поскольку он объективен», но это то же самое, что просто сказать: «Поскольку он есть предмет». А те конфигурации в поле мыслимого и его расширениях, которые не отбрасывают рефлексию познающего и не образуют препятствия, собственно, и не заслуживают тематизации в качестве предмета, то есть противо-стоящего, им больше пристало имя «рядоположного», «Nebenstand» или, как еще говорит Хайдеггер, Zuhanden [142], «подручного».

Однако с предметом справиться легко, особенно если это предмет мысли или ее ближайшего расширения, производственного процесса в самом широком смысле. С ним удобно, с ним объективно (почти синонимы) – то ли дело непредметные, дикие вторжения соседних семиозисов, ну хотя бы смутный объект ревности, реликвия-святыня веры или, допустим, лакановский «le petit object а», скользящая объективация желания [143]. Они в поле мыслимого образуют не предметы, а зияния, провалы, изменения модальности, которые как раз уместно назвать интоксикациями. Они предстают как немыслимое в сфере мыслимого или как не-мыслимое, остающееся немыслимым, но при этом безусловно сущим. Такие представительства не образуют видимого препятствия – его бесполезно искать, пытаться нанести топографические координаты, но вблизи иноприсутстивия можно легко потерять равновесие на ровном месте, ибо органика двойного назначения от запредельных перегрузок устраивает девятибалльный шторм, вторгаясь в физиологические механизмы и решительно переподчиняя их, – и тогда можно лишиться дара речи от волнения, остолбенеть от ужаса, умереть от стыда.

Соответственно, сменив угол обзора, перейдя к другой тематизации, мы получаем следующий расклад. Регистры реального, они же семиозисы, образуют сквозные, но компактные сферы опыта: опыт веры, опыт любви-страсти, опыт мыслимого (адресуемый трансцендентальному субъекту и хранимый им) и т. д. Из них по принципу букета собирается праксис, хотя правильнее будет сказать, что праксис разлагается на спектральные линии семиозисов. Собственно внешний мир при этом не образует особого семиозиса, как не образует его и органика двойного назначения в целом, в известном смысле внешний мир тоже является букетом, а в ряде случаев может быть рассмотрен как расширение того или иного семиозиса. Ведь ясно, что внешний мир сквозь призму ревности предстает иначе, чем в модальности веры, он различен (и даже неузнаваем) в зависимости от оптического преломления тем или иным настроением, в качестве объективно предметного, подлежащего познанию он тоже просто приобретает особую окраску. Привычную окраску, привычный характер объективного с поправкой на данность этому мыслящему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: