Array Коллектив авторов - Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга

- Название:Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-98379-096-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга краткое содержание

Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Характерная черта сегодняшней российской общественно-политической жизни – гнетущее ощущение отсутствия иных (и «конкурентоспособных») вариантов, форм, способов существования, кроме тех, которые получили социальное признание в различных слоях населения страны (в значительной мере – и в международном сообществе).

Несколько ниже мы попытаемся выяснить, насколько условной является сама категория «безальтернативности» применительно к социально-историческим ситуациям. Но подобно иным фантомам она играет заметную роль в ориентации (или дезориентации) общественного мнения.

Особенно болезненной становится эта ситуация с приближением очередного политического перелома, формально связанного с президентской «проблемой 2008 года». Демонстративное единомыслие ведущих СМИ, закрепившаяся «единопартийность» и почти полное преодоление чуждого отечественным традициям разделения властей обозначили окончание наметившегося с конца 80-х слабого плюрализма, искусственно насаждавшегося в ходе «перестроечных» экспериментов. Для успеха политических технологий намеренного искоренения всех несогласных, неугодных, отклоняющихся от «линии» и т. п. в окрестностях властных вершин требовались готовность принять их со стороны значительной части населения, а также отсутствие способности и даже желания сопротивляться выравниванию политического поля со стороны сторонников других позиций. В «программу безальтернативности» как бы встроен механизм самооправдания: отсутствие видимых и даже воображаемых политических, групповых, персональных конкурентоспособных вариантов питает иллюзии неизбежности существующего положения. Очередной пример: в марте 2006 года (N=1600) массовое доверие В. Путину респонденты чаще всего (41 %) объясняли тем, что «люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться», представления о достигнутых или возможных успехах президента имели второстепенное значение. (Аналогичное распределение суждений наблюдалось и в предыдущие годы.)

Распространенные трактовки склонности отечественного мироустройства и сознания к моноцентрическим образцам (возлагающие вину на «особые свойства» власти, народа, элиты, оппозиции, геополитического положения страны, ее «судьбы» и пр.) объяснительным потенциалом не обладают и в конечном счете служат лишь оправданию каждого существующего положения и примирению с ним. Принципиальное и актуальное значение имеет анализ структуры процессов и обстоятельств, которые формируют – и разрушают – конкретные ситуации «безальтернативности» на различных исторических поворотах.

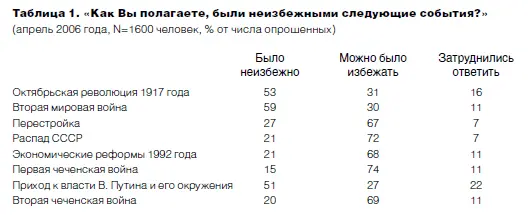

Обратимся к существующим в общественном мнении представлениям о неизбежности ряда событий ХХ века (т. е. о том же стереотипе «безальтернативности», опрокинутом в прошлое).

Таким образом, уверенное (разделяемое большинством) представление о событии как «неизбежных» относится только к трем моментам прошлого века: к революции, ко Второй мировой и к становлению нынешнего политического режима в России (правда, в отношении последнего из этих событий наблюдается наибольший уровень отказа от оценки).

Можно полагать, что опрошенные склонны признавать «неизбежными» (т. е. не имевшими альтернативы), во-первых, события, прочно занявшие место в социальной памяти ряда поколений, а во-вторых – события, оцениваемые как положительные. Здесь перед нами тот же массовый (действующий в массовом сознании) феномен безальтернативности, опрокинутый в прошлое. И механизм исторического выбора он так же мешает видеть, как механизм (структуру) выбора социально-политического . Ожидать от общественного мнения сколько-нибудь ясного и объективного понимания таких механизмов, конечно, нельзя.

Задевающий его (судя по тому, что доля отказавшихся отвечать довольно мала) вопрос о «неизбежности» событий недавней истории – примерно в рамках живой памяти трех поколений – на деле служит испытанием современных массовых пристрастий и массового воображения. Выяснять механизм (факторы, условия, альтернативы, набор действующих сил и т. д.) произошедшего и непроизошедшего приходится специалистам и аналитикам разных направлений [22] См., например: Карацуба И., Курукин И., Соколов Н. Выбирая свою историю. М.: Колибри, 2005.

.

Понятно, что самой общей предпосылкой объективного рассмотрения исторических и современных событий должен быть отказ от привычной или идеологически навязанной иллюзии «неизбежности» какого бы то ни было варианта, поворота, перелома. Правомерно говорить о разной вероятности определенных направлений, масштабах влияния разных факторов и т. д.

В данном случае обратиться к оценке исторических альтернатив имеет смысл для того, чтобы представить возможности актуального выбора.

Октябрьскую революцию чаще всего считают неизбежной пожилые люди, 55 лет и старше (62 % против 25 %), реже всего – молодежь 18–24 лет (47:33). Из питающих симпатии к коммунистам неизбежность революции признают 71 %, не признают 19 %. А наличие или отсутствие лишенной всякой идеологической основы приверженности действующему президенту практически не сказывается на суждениях о неизбежности революции: среди одобряющих В. Путина мнения делятся в пропорции 54:31, среди не одобряющих – 53:33.

В начале рокового для России 1917-го имелся довольно обширный набор возможных выходов из кризисной ситуации, вызванной неэффективной государственной системой и неудачной войной; выбор между реформистскими и радикальными путями зависел от развития общеевропейского конфликта, политики монархических и парламентских сил и пр. К осени того же года поле выбора сузилось до предела: выбирать осталось лишь того, кто сумеет обуздать или оседлать радикализованную массу. Радикализм любого толка всегда упрощает, примитивизирует ситуацию выбора. (Но не придает варианту, который оказался хотя бы номинально реализованным, качества «неизбежности». Тот же «октябрьский» выбор неоднократно висел на волоске, зависел от случайных и личных обстоятельств.)

Вторая мировая (поначалу – европейская) война, видимо, стала практически неотвратимой только после злополучного «пакта» 23 августа 1939 года (что, кстати, вполне адекватно представляет российское общественное мнение), в предыдущие 5–6 лет существовал и не был использован ряд вариантов радикального изменения хода событий.

В последний период войны (в 1944–1945 годах) просматривались различные варианты развития отношений между союзниками по коалиции, политического устройства Европы и всего мирового сообщества. Последующие события в значительной мере свели послевоенные альтернативы к имитации предвоенных; преодолеть соответствующую расстановку сил и оценок не удается до сих пор. Вторая мировая война представляется неизбежным событием скорее молодым (60:30), чем пожилым (56:32).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: