Иван Забаев - Семья и деторождение в России. Категории родительского сознания

- Название:Семья и деторождение в России. Категории родительского сознания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-7429-0685-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Забаев - Семья и деторождение в России. Категории родительского сознания краткое содержание

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся вопросами семьи и рождения детей.

Семья и деторождение в России. Категории родительского сознания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Инициированный в рамках данной постановки вопроса проект «Семья и деторождение в России. Категории родительского сознания (Жители российских мегаполисов)» базировался на методологии «обоснованной теории» [Страус, Корбин 2001; Glaser 1978; Charmaz 2006], используя различные техники кодирования и последующей категоризации текстовой информации [7] Более подробно логику анализа данных в рамках обоснованной теории см. в приложении 1 наст. изд.

. Массив используемых в качестве данных текстов получается главным образом методом полуформализованных биографических лейтмотивных интервью [8] Пример интервью см. в приложении 3 наст. изд.

[Биографический… 1994; Atkinson 1998]. В среднем продолжительность одного интервью 2,5 часа [9] Практически все интервью транскрибировались. Транскрипт одного интервью – это текст объемом порядка 60 тыс. знаков (примерно 1,5 авторских листа).

. В исследовании использован подход теоретической выборки [10] Набор респондентов осуществлялся рекрутерами по скринеру (часто в скринер входили следующие параметры: располагаемый доход на человека в семье, состояние в браке, количество детей, степень родства респондентов по отношению друг к другу и др.).

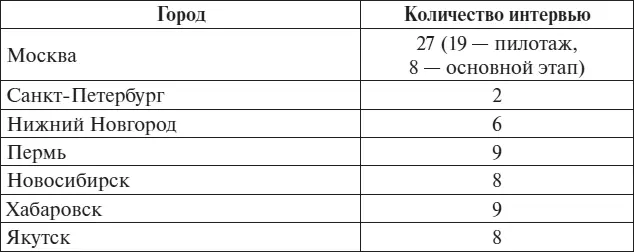

. К настоящему моменту закончен базовый этап сбора данных (опрошено 80 человек). Некоторые параметры обследованной совокупности приведены в таблице 1.

Таблица 1

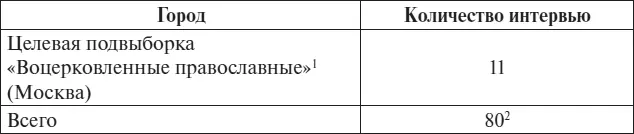

Окончание табл. 1

1Данная подвыборка была сформирована для того, чтобы иметь возможность увидеть вероятную разницу в логиках аргументации принятия решения о деторождении. Дело в том, что в ряде важных работ демографов указывалось, что именно процессы секуляризации привели к снижению рождаемости в Европе [Карлсон 2003: 226–230; Lesthaeghe, Wilson 1986]. Кроме того, в ряде отечественных исследований показывалось, что религиозность респондента обусловливает его специфические репродуктивные намерения и (или) их реализацию [Малева, Синявская 2006; Рощина, Бойков 2005]. Вместе с тем в существующих сегодня в России исследованиях связи воцерковленности и рождаемости практически не анализируется направление влияния религиозности на рождаемость, специфика этого влияния [Синельников, Медков, Антонов 2009; Форсова 2006; 1997; Котрелев, Меркулова, Пальчева, Реутский 2006].

2Кроме данных интервью в работе использовались сведения, полученные при интервьюировании и (или) включенном наблюдении в иных проектах.

Итак, в настоящей работе авторы использовали для анализа преимущественно категории, в которых сами действующие (рожающие) осмысляли ситуации деторождения. Вопрос, который послужил отправной точкой проекта, – как, в каких терминах сами люди описывают деторождение и свою мотивацию к нему. Задача состояла в том, чтобы попытаться получить некую основу для построения теории о мотивации деторождения, факторах и механизмах, отвечающих за снижение деторождения в современной России; в том, чтобы дать ресурсы для интерпретации количественных данных, получаемых в других проектах.

То есть в первую очередь для нас было важно получить точку зрения самих действующих и тем самым внести этим некоторое разнообразие и новизну в то, как проблема деторождения осмысляется сегодня в России. В главах 1–4 представлены две категории, в которых родители (реальные и потенциальные) чаще всего осмысляют рождение ребенка и те сложности, которые с этим связаны. Мы также (в качестве гипотезы и со слов респондентов) указываем на два института – медицину и образование, которые выполняют главную роль в деле включения и удержания данных категорий в общественном дискурсе. За счет работы этих институтов респонденты осмысляют деторождение именно так, как они его осмысляют.

А именно – категория ответственности маркирует появление ребенка в обществе риска как сложный и опасный проект, за который ответственность несет индивидуальный актор (будучи принципиально несоразмерным трудностям глобального мира, он вынужден решать фундаментальные вопросы, лежащие вне его компетенции: зачем появляется ребенок, за счет чего он выживет, станет нормальным… в страшном и бессмысленном мире, где не рожать и не воспитывать проще). Гипотеза, сформировавшаяся по итогам проведения интервью, состоит в том, что такие ответы (на предельные вопросы) человек получает либо опираясь на привычку или традицию действия (подробнее см. главу 5), либо из специфического дискурса, в котором эти ответы даны (в нашем исследовании таким примером являлись православный дискурс и включенные в него воцерковленные респонденты, – см. например, главу 2). «Самостоятельная» выработка ответов на подобные вопросы, по-видимому, происходит очень редко.

Категория «своя жизнь» обозначает ребенка как «паузу» в жизни родителя. Жизнь в современном мире воспринимается респондентами не как линейный процесс, в котором существуют определенные стадии, она представляется респондентам в качестве (практически бесконечного) набора альтернатив, возможностей; и часто, говоря о своих планах, люди не говорят о какой-то одной стратегии, одном, уже выбранном направлении собственной жизни. Для них важно многообразие – постоянно расширяющийся горизонт возможностей. В своей жизни они хотят постоянно сохранять это многообразие (работают на нескольких работах, получают несколько дополнительных образований и т. д.). Основная их задача состоит в том, чтобы удерживать это многообразие возможностей, чтобы не выбирать что-то одно, но пытаться обеспечить собственное присутствие во многих областях мира. В этом контексте потенциальный родитель ставит вопрос о самоопределении, но не в том смысле, что он хочет это самоопределение реализовать, а в том, что он может оставаться человеком современного мира до тех пор, пока он не самоопределился. Любое самоопределение сворачивает многообразие возможностей. Дети же воспринимаются человеком как предельный, окончательный («Я не хочу рожать детей, потому что дети – это навсегда») вариант самоопределения [11] Ребенок требует ответа на вопрос о предельных ценностях человеческой жизни и окончательном самоопределении относительно этих ценностей. Этот факт неизбежно требует специального обращения и исследования религиозного фактора, поскольку только религиозное сознание устойчиво удерживает понятие предельной ценности.

. Его негативный характер связан не столько с тем, что человек-родитель не сможет заниматься каким-то другим, вполне конкретным делом (таких дел респонденты часто не называют), сколько тем, что ребенок воспринимается как что-то несовместимое с потенциальным многообразием возможностей. Ребенок плох не сам по себе – он хорош как один из вариантов описанного выше многообразия; но он плох, когда выбор сделан и когда он (ребенок) стал единственным вариантом.

Интервал:

Закладка: