Коллектив авторов - Глобализация и девиантность

- Название:Глобализация и девиантность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-94201-507-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Глобализация и девиантность краткое содержание

Книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию, прежде всего – студентов, аспирантов, специалистов широкого профиля.

Глобализация и девиантность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так, в странах Европы в 2000–2001 гг. снижался уровень общей преступности в Австрии (–7 %), Болгарии (–3 %), Дании (–6 %), Италии (–2 %), Литве (–4 %), Румынии (–4 %), Финляндии (–6 %), Чехии (–8 %), Швеции (–2 %). «Реперными» точками могут служить 1980, 1993, 2000 гг. Так, например, в эти годы уровень преступности составлял: в Дании – 8282, 12 084, 9451; в Германии – 4873, 8337, 7621; в Канаде – 8804, 11 447, 8041. Эта тенденция характерна для большинства развитых стран Европы и Северной Америки.

Вместе с тем в ряде европейских государств уровень общей преступности продолжал расти (Испания, Норвегия, Португалия и др.). В некоторых странах при общем росте преступности резко сократились темпы роста (Польша, Япония).

В целом уровень общей преступности (на 100 тыс. населения) во всем мире повысился с 2500 в 1980 г. до 3100 в 2000 г.; в Северной Америке снизился с 8900 в 1991 г. до 6000 в 2000 г.; в странах Европейского союза этот показатель возрастал с 5000 в 1980 г. до 6200 в 1994 г. с последующей стабилизацией, сокращением до 6000 в 1998 г. и вновь небольшим повышением до 6200 к 2000 г.; в странах Латинской Америки и Карибского бассейна уровень преступности волнообразно колебался: 2200 в 1980 г., 2000 в 1984 г., немногим более 3000 в 1989, 1993–1994 гг., снижение до 2800 в 1997 г., возрастание до 3500 в 1998–1999 гг. с небольшим снижением в 2000 г.

Однако уровень общей преступности максимально зависит от активности полиции и степени латентности. Значительно представительней данные о таких тягчайших преступлениях, как убийство.

В целом уровень убийств в мире и в большинстве регионов относительно стабилен. Так, общемировой показатель в течение 1980–2000 гг. держится примерно между 6–8 убийствами в год на 100 тыс. населения с небольшим возрастанием в 1989 г. и 1992–1994 гг. Самые высокие средние показатели убийств – 23–26 – в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Высокий уровень убийств в странах Африки к югу от Сахары – 17–21 с тенденцией к снижению (максимум – 21 в 1989 г., к 2000 г. – 17). Самые низкие показатели – в арабских государствах (2–3) и в странах Европейского союза (2–2,5). И лишь «из всех рассматриваемых регионов Восточная Европа и Содружество Независимых Государств имеют показатели, демонстрирующие самые явные тенденции к увеличению на протяжении всего отчетного периода» [81] Shaw M., van Dijk J., Rhomberg W. Op. cit. P. 48.

.

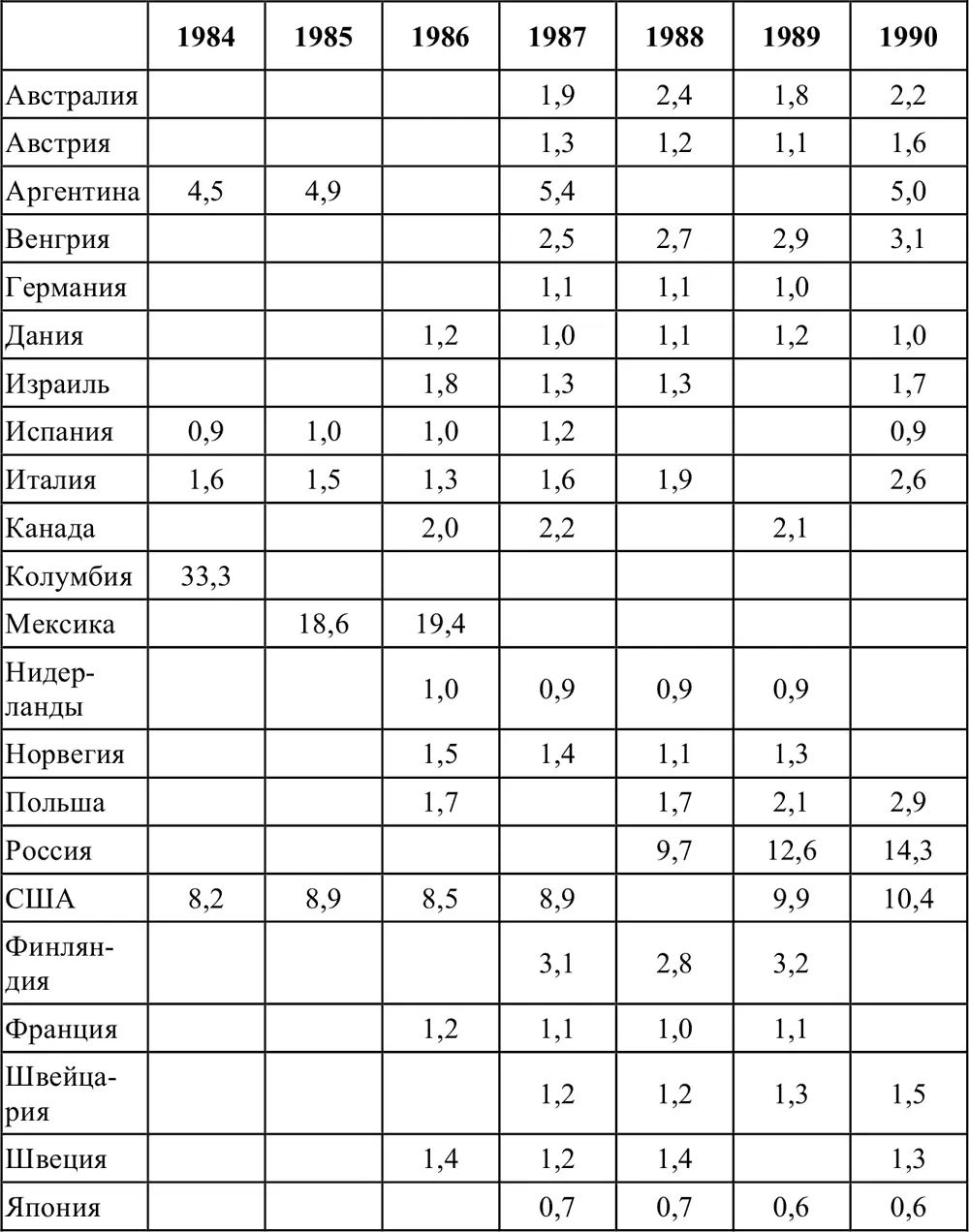

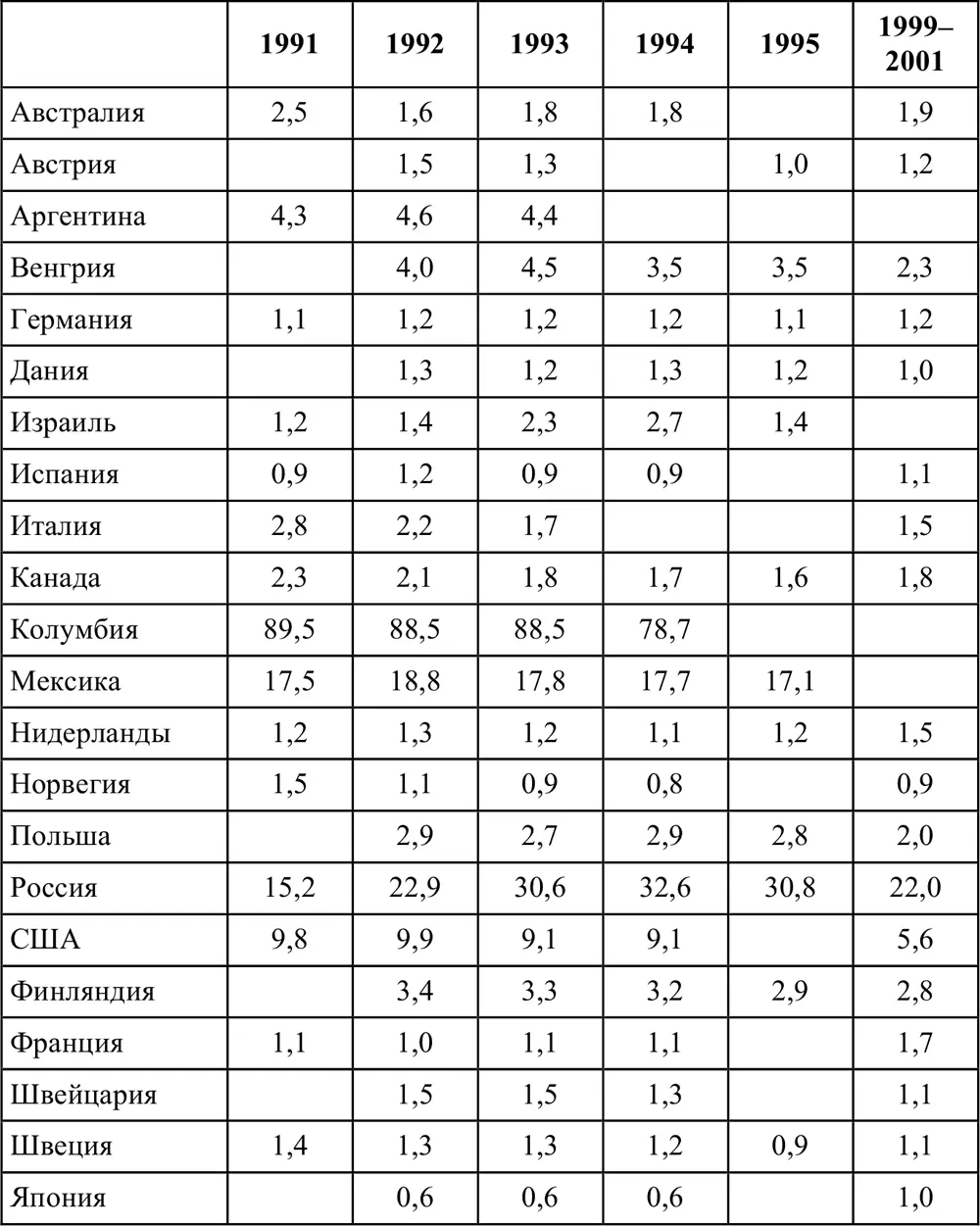

Более наглядная картина представлена в табл. 1.

Таблица 1. Уровень на (100 тыс. населения) смертности от убийств в некоторых государствах (1984–2001)

Источники: Ежегодник World Health Statistics. Geneve; Barclay G., Tavares C. International comparisons of criminal Justice statistics, 2001 // Home Office, 2003.

Другим традиционным для международного сравнения преступлением служит грабеж, точнее, robbery , который в большинстве стран объединяет то, что в России разведено в виде грабежа и разбойного нападения. Если общемировые показатели грабежей характеризуются плавным возрастанием от 40 (на 100 тыс. населения) в 1980 г. до 65 в 2000 г., то региональные различия весьма существенны. Уровень грабежей стран Европейского союза очень близок к среднемировым показателям (возрастание за те же годы от 30 до 70). В Северной Америке основные точки (минимакс): 175 в 1980 г., 149 в 1985 г., 190 в 1991 г., 125 в 1999 г. и 135 в 2000 г. Авторы обзора делают общий вывод относительно стран Восточной Европы, Латинской Америки и Южной Африки: «почти во всех случаях переход к демократии сопровождался ростом как числа убийств, так и имущественных преступлений с применением насилия, таких как ограбление» [82] Shaw M., van Dijk J., Rhomberg W. Op. cit. P. 51.

.

Значительный интерес представляет мировой сравнительный анализ виктимизации населения.

Для начала заметим, что по результатам наших исследований 1999–2002 гг. в Санкт-Петербурге доля жертв преступлений среди населения составляла свыше 26 %, в Волгограде в 2000 г. – 18 %, в Боровичах в 2000 г. – 20,5 % [83] Сравнительное социологическое исследование «Население и милиция в большом городе». СПб., 2002.

. Сравнительные международные исследования по 17 странам (2000 г.) показали, что удельный вес жертв среди населения свыше 24 % был в Австралии, Англии с Уэльсом, Нидерландах и Швеции, 20–24 % – в Канаде, Шотландии, Дании, Польше, Бельгии, Франции и США, ниже 20 % – в Финляндии, Каталонии (Испания), Швейцарии, Португалии, Японии и Северной Ирландии [84] Bondeson U. (Ed.) Crime and Justice in Scandinavia. Copenhagen: Forlaget Thomson A/S, 2005. P. 146.

. Это же исследование позволило выделить страны различной степени риска по отдельным видам преступлений. Так, например, наибольший риск стать жертвой грабежей был в Польше (1,8 %), Англии с Уэльсом и в Австралии (по 1,2 %), наи меньший – в Японии и Северной Ирландии (0,1 %); наибольший риск нападений – в Австралии, Шотландии, Англии с Уэльсом (свыше 6 %), наименьший – в Японии, Португалии (меньше 1 %). Наибольший риск стать жертвой сексуального насилия у женщин Швеции, Финляндии, Австралии и Англии с Уэльсом, наименьший – у женщин Японии, Северной Ирландии, Польши и Португалии.

Как выглядит динамика преступности в России?

Наш анализ преступности основывается, прежде всего, на данных официальной статистики МВД. При этом необходимо учитывать высокую и все возрастающую латентность преступности. Естественная латентность (преступления, которые не известны органам, их регистрирующим) возрастает, поскольку в населении падает доверие к милиции, и жертвы все реже и реже сообщают о случившемся с ними. Так, по результатам наших ежегодных виктимологических опросов в Санкт-Петербурге (1999–2002), 69–73 % потерпевших от преступлений не сообщают об этом в милицию. Из них 40–42 % потому, что «милиция все равно бы ничего не стала делать». В Волгограде в 2000 г. доля не обратившихся составила 59 %. Аналогичные сведения приводились в материалах Научно-исследовательского института МВД РФ (в Москве свыше 65 % жертв тяжких преступлений не обращаются в милицию). С 1993–1994 гг. очень высока искусственная латентность, когда не регистрируется множество преступлений, известных милиции. Массовое противозаконное сокрытие преступлений от регистрации объясняется стремлением искусственно «снизить» показатели преступности и «повысить» раскрываемость преступлений, по которой руководство страны и МВД оценивает деятельность милиции.

О массовом незаконном сокрытии преступлений от регистрации имеется обширная литература [85] Гаврилов Б. Я . Способна ли российская статистика о преступности стать реальной? // Государство и право, 2001. № 1; Гилинский Я. И. Криминология… С. 39–49; Лунеев В. В. Преступность ХХ века: Мировой криминологический анализ. М., 1997. С. 127–131; и др.

. Мы приведем лишь данные о раскрываемости преступлений в России за последние годы. Средний для европейских стран уровень раскрываемости – 40–46 %. Уровень раскрываемости в СССР – свыше 90–95 % (1980 г. – 95,4 %, 1982 г. – 95,9 %, 1984 г. – 90,2 %) был заведомо нереален, «липовый». Впервые правдоподобный показатель 46,9 % достигнут в России в 1992 г., что свидетельствовало об относительно достоверной регистрации преступлений. «Рост» раскрываемости, начавшийся в 1993 г. (50,6 %), до 75,6 % в 2000 г. (в 2002 г. – 60,9 %, в 2003 г. – 55,1 %) мог быть достигнут только за счет массового сокрытия от регистрации «глухарей», «неочевидных», заведомо неперспективных для раскрытия преступлений.

Интервал:

Закладка: