Коллектив авторов - Конфликты в условиях трансформации современного российского общества. Курс лекций

- Название:Конфликты в условиях трансформации современного российского общества. Курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «БХВ»

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-3517-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Конфликты в условиях трансформации современного российского общества. Курс лекций краткое содержание

Для студентов, аспирантов, преподавателей и широкого круга читателей.

Конфликты в условиях трансформации современного российского общества. Курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Используя анализ российских исследователей В. Я. Гельмана и А. Ю. Мельвиля [8, 19], зафиксируем, что концепции посткоммунистических трансформаций, в зависимости от того, какое значение они придают «объективным» предпосылкам, классифицируют на 1) «структурные», или «функционалистские», и 2) «процедурные», или «генетические».

Для «структурного» подхода социально-экономические и культурно-ценностные предпосылки и условия носят определяющий характер, в то время как «процедурные» подходы концентрируются на особенностях и последовательности конкретных решений и действий, осуществляемых ограниченным кругом инициаторов и непосредственных политических участников процесса трансформации.

В «структурном» подходе в литературе выделяют следующие основные модели аргументации:

• главным условием демократии является формирование эффективной государственности, государственного единства и национальной идентичности;

• возможно внешнее навязывание («содействие развитию») демократических институтов при отсутствии состоятельного государства;

• условием демократии являются относительно высокий уровень экономического развития и политическая культура «гражданского» типа межличностное доверие, поддержка демократических институтов, признание индивидуальных прав и свобод, политическая терпимость, чувство индивидуальной политической «эффективности», отсутствие в обществе непримиримых или острых расколов – социальных, этнических, религиозных, территориальных и др., а также чрезмерной фрагментации и сегментации общества;

• экономическое развитие не должно основываться на ресурсной модели государства-рантье;

• благоприятными условиями для демократии являются религиозные традиции протестантизма и католицизма, религиозная культура ислама препятствует демократизации, а православие, буддизм и конфуцианство обладают «двойственными эффектами»;

• характеристиками стабильной и эффективной демократии являются качество институтов и отсутствие в обществе чрезмерного имущественного неравенства.

Слабость структурного подхода состоит в том, что в нем раскрываются не обязательные предпосылки, а лишь факторы, благоприятствующие либо затрудняющие процесс посткоммунистической трансформации. В частности, практика их осуществления демонстрирует, что отсутствует прямая корреляция с наличием и массовым распространением в обществе каких-либо специфически демократических ценностей и ориентаций. Напротив, посткоммунистические переходы носят по преимуществу эндогенный характер и являются скорее результатом определенных решений и выбора политической тактики и стратегии ключевыми политическими акторами. «Объективные» факторы и предпосылки складываются десятилетиями и проявляются на достаточно большом временном интервале, в то время как процесс перехода протекает значительно быстрее.

Поэтому «процедурный» подход, ориентированный на анализ действий акторов в ходе трансформации, призван исправить недостатки «структурного» детерминизма.

Данный актор-ориентированный подход делает упор на субъективные факторы, влияющие на характер и направленность трансформаций, исходит не из «органистического» представления, а из конструктивистской установки – процессы трансформаций можно «сконструировать» по определенным «лекалам».

Основные факторы, которыми сторонники представленного подхода объясняют траектории посткоммунистических трансформаций следующие:

• характер и особенности «выхода» из авторитаризма;

• роль и влияние институционального дизайна, избираемого для новой политической реальности, форма правления, характер партийной и избирательной систем;

• система взаимодействий между ключевыми политическими акторами;

• особенности конфликта элит – смена или сохранение старых элит в каких-либо «превращенных формах»;

• уровни реальной и неформальной политической конкуренции, прежде всего на выборах главы государства и легислатуры;

• отношение власти к политическому плюрализму;

• использование властью или оппозицией насилия для достижения политических целей и результатов;

• наличие эффективных институциональных ограничителей социальных и политических конфликтов.

Описанные выше два теоретико-методологических подхода представляют собой альтернативные объяснения посткоммунистических трансформаций. Однако в современной литературе все чаще анализируются такие явления, как «демократический откат», «диффузия авторитаризма», «демократическая стагнация», «постдемократия», «аудиторная демократия».

Одни страны в процессе посткоммунистических трансформаций вполне преуспели в демократическом строительстве. Другие – с помощью «демократических» реформ лишь пытались добиться инвестиционных и политических преференций у западных партнеров. Между этими двумя крайностями – самые разные модели политических трансформаций с противоречивыми и «гибридными» результатами.

Концептуализация посткоммунизма осуществлялась не только в русле «транзитологических теорий», выявляющих общую логику переходов от авторитаризма к демократии, но и в русле его многомерного описания в рамках разных теоретических моделей. Ярким представителем этой точки зрения является бывший посол США в России Майкл Макфол, полагающий, что в случае посткоммунистических трансформаций базовые посылки транзитологической модели не работают.

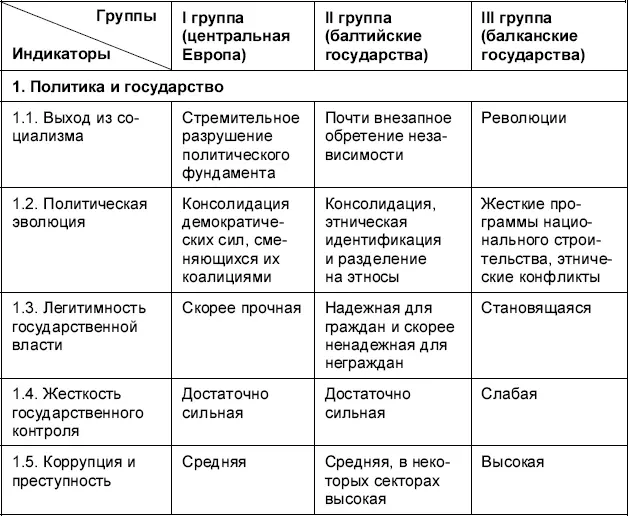

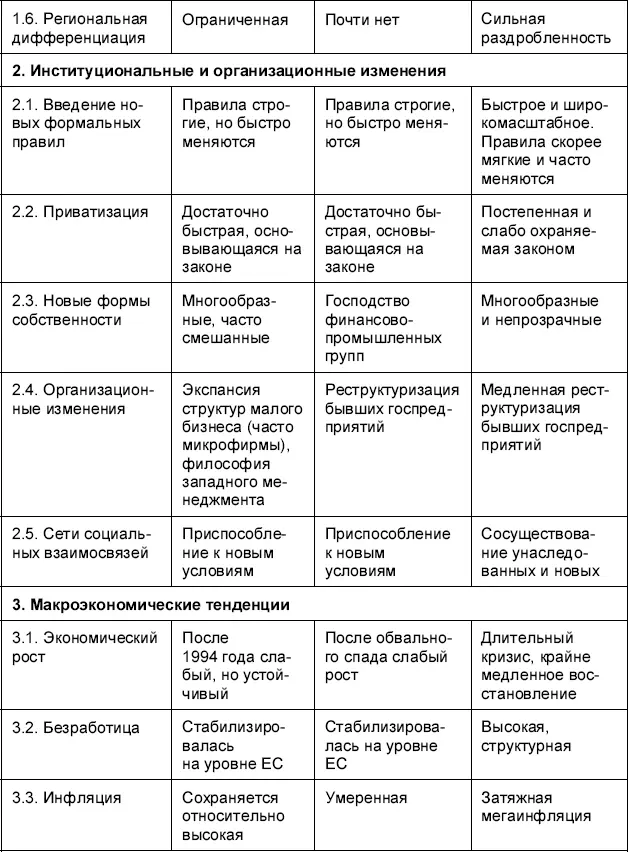

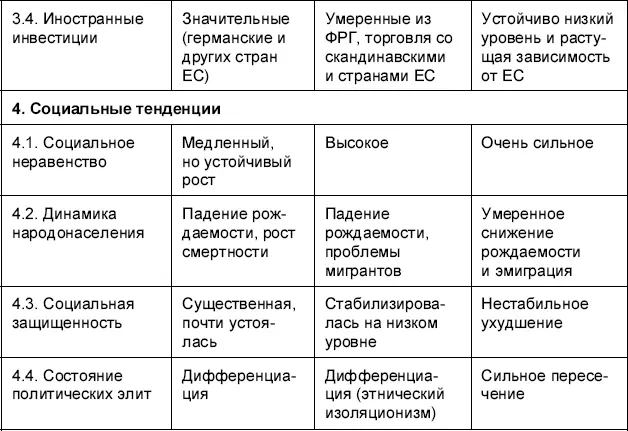

Сравнительный анализ трансформационных процессов и траекторий изменений позволил ряду исследователей дифференцировать их на три группы (табл. 5.1).

Таблица 5.1.Различия общесистемных трансформаций по группам стран [41]

В работах В. М. Сергеева предлагаются два различных идеальных типа, которым соответствуют процессы становления институтов демократии – «органический» (североевропейский) и «конфликтный» (т. е. через столкновение власти с обществом).

«Конфликтный» путь, являясь путем проб и ошибок, характеризуется попытками обретения властью легитимности через заключение случайных рамочных моделей соглашений с обществом. Каждый раз очередные рамочные соглашения устанавливаются «сверху», вне зависимости от того, в какой форме произошла утрата легитимности предыдущей властью – в результате восстания или массового гражданского неповиновения и развала властных структур. Установление «сверху» – становление принципов социального порядка без «глубоких» переговоров с совместным исследованием основными политическими силами общества последствий установления такого порядка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов - Гражданское право. Части вторая и третья. Краткий курс [litres]](/books/1073990/kollektiv-avtorov-grazhdanskoe-pravo-chasti-vtoraya.webp)