Коллектив авторов - Население России 2013. Двадцатый первый ежегодный демографический доклад

- Название:Население России 2013. Двадцатый первый ежегодный демографический доклад

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1290-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Население России 2013. Двадцатый первый ежегодный демографический доклад краткое содержание

Анализ базируется на официальных данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстата), международных организаций и национальных статистических служб зарубежных стран, собственных расчетных показателях, полученных с использованием этих данных, результатах специальных выборочных исследований, материалах научных публикаций.

Для исследователей, работающих в области демографии и смежных дисциплин, лиц, принимающих решения, сотрудников государственных органов всех уровней, преподавателей и учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений.

Население России 2013. Двадцатый первый ежегодный демографический доклад - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Установившаяся с середины 1990-х гг. величина КСБ на уровне 0,8 говорит о том, что при наблюдаемой интенсивности вступления в брак примерно 20 % женщин к 50 годам не удастся вступить в брак. Эта доля, как минимум, в 2 раза выше, чем в советский период. Показатель «окончательного безбрачия» для мужчин ожидается на 5 п.п. выше (см. табл. 2.2, 2.3). Напомним, что здесь речь идет только об официально зарегистрированных отношениях.

При сравнении брачности в разрезе городского и сельского населения обращают внимание аномально высокие значения КСБ в последние годы для сельских женщин. Так, для первых браков в 2011 и 2013 гг. показатель для селянок превысил единицу, а в 2012-м был очень близок к ней (0,966), что невозможно для реальных поколений (первый брак может быть заключен только один раз). Даже близкое приближение его к единице – свидетельство сильных подвижек в календаре заключения первых браков у целого ряда поколений, поскольку равенство его единице означает, что все женщины без исключения когда-либо в своей жизни состояли в официальном браке, что на практике нереально.

Заметим, что с ситуацией аномально высоких интегральных показателей брачности Россия ранее уже сталкивалась. Так, в 1970-х гг. КСБ для первых браков превышал единицу для всего населении страны, да и в 1980-х гг. его величина была завышенной (см. табл. 2.3). В этот период высокая величина КСБ свидетельствовала, что каждое новое поколение стремилось заключать браки во все более молодом возрасте, в результате чего статистика фиксировала повышенную концентрацию браков: одновременно регистрировали первые браки и поколения, следовавшие прежнему расписанию жизни, и последующие поколения, в которых распространялась идея более раннего брака. Плавно снижающаяся величина среднего возраста невесты и жениха при регистрации брака подтверждала факт омоложения брачности (см. следующий раздел и рис. 2.6). Решающую роль в этой тенденции играла необходимость легитимации быстро распространявшегося раннего начала сексуальных отношений, а зачастую и незапланированных беременностей, наступавших вследствие них.

Таблица 2.2.Коэффициент суммарной брачности для всех, первых и повторных браков во всем, городском и сельском населении (браки, заключенные мужчинами и женщинами в возрасте до 50 лет), Россия, 2011–2013 гг.

Источник: расчеты автора на основе неопубликованных данных Росстата.

Таблица 2.3.Коэффициент суммарной брачности для первых браков, заключенных мужчинами и женщинами в возрасте до 50 лет, и вклад в его величину отдельных возрастных групп, Россия, 1980, 1985, 1990, 1995, 2011–2013 гг.

* Без данных по Чеченской Республике.

Источник: расчеты автора на основе неопубликованных данных Росстата.

В последующие два десятилетия мода на ранние браки у российской молодежи быстро сошла на нет. Вектор массового поведения был направлен в противоположную сторону – формирование семьи стало начинаться в более зрелом возрасте. Жесткие социальные нормы, подталкивающие к браку, постепенно отступали, планирование беременностей становилось более эффективным, вследствие этого сокращалось количество неоправданно ранних браков, в том числе и «стимулированных» добрачной беременностью. В результате если в 1980-х гг. женщины, вступающие в первый брак в возрастах до 25 лет, обеспечивали более 80 % величины КСБ, то в 2011–2013 гг. – менее 60 % (вклад браков у женщин моложе 20 лет сократился за тот же период с 33–35 до 13 %), а у мужчин вклад новобрачных до 25 лет в интегральный показатель упал еще заметнее – с более 70 до менее 40 % (см. табл. 2.3).

Однако тенденция к откладыванию регистрации браков (и даже к отказу от официального брака вообще), по всей видимости, раньше и сильнее затронула городское население. Хотя сельское население России следует тем же тенденциям, что и жители городов, в сельском населении и интенсивность заключения браков остается выше (см. табл. 2.2), и, как будет показано далее, средний возраст вступающих в брак ниже. Можно предположить, что в настоящее время в сельском населении мы наблюдаем, с одной стороны, усилившуюся реализацию отложенных браков в старших поколениях (и соответственно в старших возрастах), которая, с другой стороны, сопровождается сохранением достаточно высокой интенсивности заключения браков в молодом возрасте, все еще характерной для сельских окраин, но главным образом для национальных республик и автономий. В результате наложения различных календарей браков у различных поколений и этносоциальных групп мы получаем завышенные интегральные показатели брачности для сельских женщин.

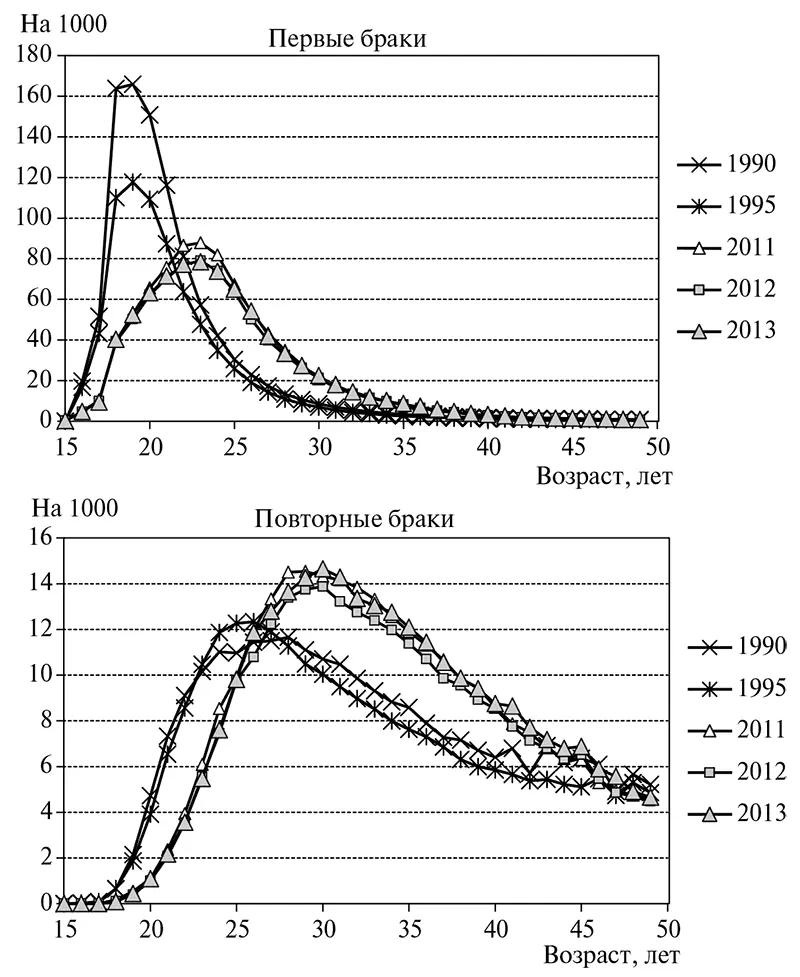

2.2. Возрастная модель брака продолжает стареть

Если пренебречь ежегодными колебаниями интенсивности заключения браков, то ведущей тенденцией для России остается постарение возрастного профиля брачности, начавшееся в середине 1990-х гг. За прошедшие два десятилетия возрастная кривая заключения и первых, и повторных браков заметно сдвинулась вправо по оси возраста (рис. 2.4). Кроме того, значительно уменьшился эксцесс (островершинность) возрастного распределения браков, что свидетельствует о повышении разнообразия возрастов при заключении брака, особенно первого.

Рис. 2.4.Возрастные коэффициенты вступления в зарегистрированный брак для женщин, Россия, 1990, 1995, 2011–2013 гг.

Источник: расчеты автора на основе неопубликованных данных Росстата.

Увеличение интенсивности заключения браков у мужчин и женщин в возрастах старше 25 лет в России пришло на смену более чем 30-летнему периоду медленного, но последовательного «омоложения» брачности, сопровождавшего нормализацию брачного рынка, нарушенного Второй мировой войной. Долгая война вынудила россиян откладывать браки, что обернулось послевоенным ростом среднего возраста женихов и невест. Затем возраст вступления в брак постепенно возвращался к довоенным показателям. Тенденция к более раннему началу сексуальных отношений в 1960–1970-х гг. поддержала всеобщий ранний брак. И все же в середине 1990-х гг., адекватно отреагировав на политические и экономические перемены, россияне на массовом уровне резко обозначили отказ от прежней модели относительно раннего брака. Непрерывно повышаясь, в 2001 г. показатели брачности для возрастной группы 25–34 года превысили уровень конца 1980-х гг., в 2007 г. показатели для лиц 35 лет и старше также стали выше, чем в поздний советский период (табл. 2.4, рис. 2.5). Интенсивность заключения брака среди мужчин старше 25 лет в 2009 г. превысила показатели среди 18–24-летних юношей. Одновременно с повышением коэффициентов брачности в старших возрастах мы наблюдаем в 2000-х гг. медленное снижение или стагнацию коэффициентов в возрастах до 25 лет. До этого за короткий период активных политических и экономических реформ (с конца 1980-х и до середины 1990-х гг.) показатели среди самых молодых возрастных групп уменьшились более чем наполовину и у мужчин, и у женщин (см. рис. 2.5).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: