Сергей Шавель - Перспективы развития социума

- Название:Перспективы развития социума

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белорусская наука

- Год:2015

- Город:Минск

- ISBN:978-985-08-1894-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Шавель - Перспективы развития социума краткое содержание

Предназначена для научных работников и преподавателей вузов, аспирантов и студентов. Будет интересна широким кругам общественности, интересующейся проблемами перспектив развития белорусского социума.

Перспективы развития социума - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

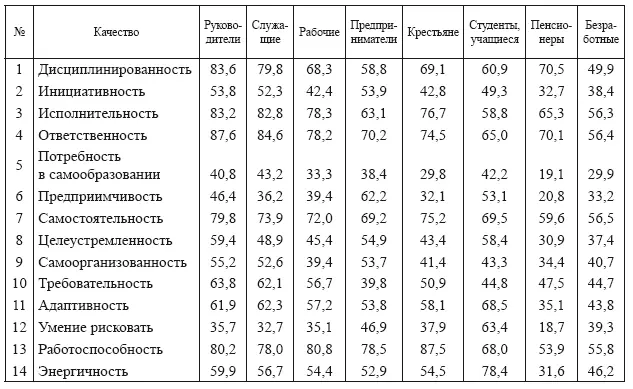

Автопортрет руководителя. В опросе приняли участие 150 руководителей высшего, среднего и низшего звеньев. По всем качествам обобщенные оценки руководителей выше средних по выборке. По пяти базовым личностным качествам – дисциплинированность, исполнительность, ответственность, самостоятельность и работоспособность – руководители превосходят все другие социальные группы за одним исключением: крестьяне оценили качество своей работоспособности выше, чем руководители, соответственно, 87,5 % и 80,2 при среднем значении 71,5 %. Что касается функциональных качеств, то руководителей превзошли студенты по энергичности на 18,5 и. и. (78,4 % и 59,9); по адаптивности – на 6,6 и. и. (68,5 и 61,9) и почти сравнялись по целеустремленности (58,4 и 59,4 %).

В блоке инструментальных качеств руководители проявили если не консерватизм, то заметную сдержанность. В силу этого они отстали по потребности в самообразовании от служащих и студентов почти на 3,0 и. и.; по предприимчивости на 15,8 и. и. – от предпринимателей (62,2 % и 46,4 %), на 6,7 и. и. – от студентов (63,1 % и 46,4 %); по готовности к риску – на 11,2 и. и. от предпринимателей (46,9 % и 35,7 %), на 2,2 и. и. – от крестьян, на 27,7 и. и. – от студенчества, и даже на 3,6 и. и. от безработных (39,3 % и 35,7 %); по инициативности – немного уступают предпринимателям – 53,9 и 53,8 %. Характерно также и то, что при оценке базовых качеств ни один руководитель не заявил об их отсутствии, что естественно и понятно. Однако признались, что не обладают предприимчивостью 6,9 %, потребностью в самообразовании – 7,5, самоорганизованностью -5,0, инициативностью – 1,9, умением рисковать – 15,3 % руководителей. Кроме того, не хватает, по самооценке, требовательности – 3,0 %, энергичности – 2,5, адаптивности – 1,7, целеустремленности – 0,75 %. Одним словом, автопортрет современного руководителя оказывается заметно перекошенным. Отказ некоторой части от референции таких личностных качеств, как предприимчивость, умение рисковать, инициативность, можно хоть как-то объяснить, скажем, тем, что вышестоящий руководитель ограничивает, или наоборот, позволяет перекладывать на других тот же риск, инициативность, предприимчивость. Но как можно быть руководителем любого уровня при отсутствии у 5 % (самооценка) самоорганизованности или недостатке целеустремленности, потребности в самообразовании, требовательности – это понять трудно.

Автопортрет студенчества. Несмотря на то, что в эту группу вошло и некоторое число старшеклассников, мы будем называть ее студенчеством, ибо школьники, как правило, становятся студентами, или уже стали ими. В этой группе на первое место поставлено такое личностное качество, как энергичность – 78,4 %. Далее следуют: самостоятельность – 69,5 %, адаптивность – 68,5, работоспособность – 68,0 %. И лишь затем с удельным весом ниже среднего идут такие базовые качества, как ответственность – 65,0 %, дисциплинированность – 60,0, исполнительность – 58,8 %. Ранее отмечалось, что в данной группе высоко поставлено умение рисковать – 63,4 %, по которому студенты обошли руководителей и предпринимателей, а также целеустремленность – 58,4 (у предпринимателей – 53,1), потребность в самообразовании -42,2, инициативность – 49,3, при среднем 43,2 %. Вместе с тем ниже среднего – требовательность – 44,8 %, при среднем 52,8, и близка к среднему самоорганизованность – 43,3 % (42,6). Студенты, можно сказать, создали достаточно реалистичный и объективный автопортрет. Конечно, им не очень нравится требовательность, поскольку часто она воспринимается как внешняя регламентация, а ее внутренний смысл, т. е. обращенность к самому себе, далеко не всем пока понятен. Это же касается и дисциплинированности, ответственности, исполнительности. Можно допустить, что и самоорганизованность оценивается не столько как структурированность мышления и действия, сколько как нечто ограничивающее и второстепенное. Но лидирующее качество энергичности, а также высокозначимые качества целеустремленности, инициативности, самообразования и умения рисковать свидетельствуют не только о физическом, но и несомненном инновационном потенциале данной социальной группы.

Автопортрет служащих. Социальная группа служащих неоднородна по своему составу. Можно отметить, что в содержании понятия служащих преемственно сохраняются некоторые особенности прежнего многозначного употребления термина. Напомним, что в трехчленной модели классовой структуры советского общества выделялась интеллигенция, как слой (прослойка) между основными классами рабочих и крестьян. Интеллигенция определялась по критерию образования – высшее или среднее специальное – что и создавало возможность занятия преимущественно умственным трудом и выполнения особых – главным образом креативных, – функций в общественном производстве и других сферах жизни. Но это было теоретическое (аналитическое) выделение, оно использовалось в научных разработках. В паспортных данных о социальном происхождении и социальном положении, в других учетных документах применялась категория служащих. К ним относили не только интеллигенцию (по образованию), но и многих работников, род занятий которых не требовал высокого образования – вспомогательный, обслуживающий персонал и др. Сегодня, в связи с появлением новых профессий и развитием сферы услуг, критерии отнесения к служащим размываются, и иногда при заполнении паспортички респонденты затрудняются с определением своего социального положения. Все эти моменты необходимо учитывать при анализе данных о качественных идентификациях данной социальной группы.

Анализ показывает, что по четырем базовым качествам служащие близки к руководителям: ответственность – 84,6 % (у руководителей – 87,6), исполнительность – 82,8 (83,2), дисциплинированность – 79,8 (83,6), работоспособность – 78,0 % (80,2). Но по самостоятельности на 5,9 и. и. служащие отстают от руководителей, соответственно, 73,9 % и 79,8 %, что вытекает из особенностей ролевых ожиданий и функциональных обязанностей многих служащих. Это подтверждается и тем, что потребность в самообразовании у служащих выше всех других групп, в том числе и студенчества. Эту ситуацию можно объяснить тем, что многие из них – операторы, референты, младшие банковские работники, секретари и др. – заинтересованы в карьерном росте, ищут возможности повышения квалификации, учатся на курсах или в учебных заведениях. Однако в целом группа служащих отстает от руководителей, предпринимателей и студентов по таким важным для мобильности качествам, как целеустремленность, предприимчивость, инициативность и умение рисковать.

Автопортрет предпринимателей. Специфическая черта качественной идентификации данной группы в том, что базовые качества, столь резко и однозначно выделенные руководителями, здесь заметно приглушены, как бы затушеваны. Некоторые из них оказываются ниже или близки к среднему по выборке. Так, ответственность у предпринимателей 70,2 %, при среднем 75,7, исполнительность – 63,1 (73,1), дисциплинированность – 58,8 (71,3), самостоятельность 69,2 % (68,6). И только работоспособность поставлена предпринимателями на первое место – 78,5 %, что выше среднего – 71,5, но отстает от руководителей – 80,2, рабочих – 80,8, и особенно, крестьян – 87,5 %. Крайне низкий уровень требовательности – 39,8 (среднее – 52,8) – последнее место среди всех социальных групп, в том числе и безработных. Скорее всего, это связано с тем, что многие индивидуальные предприниматели осуществляют свою деятельность самостоятельно или с участием членов своей семьи. Из опыта известно, что в таких условиях требовательность модифицируется и переходит в реципрокное доверие на основе родственных отношений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: