Юрий Игрицкий - Россия и современный мир № 3 / 2010

- Название:Россия и современный мир № 3 / 2010

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:научных изданий Агентство

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:2010-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Игрицкий - Россия и современный мир № 3 / 2010 краткое содержание

Ключевые рубрики

Россия и современный мир № 3 / 2010 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Трудно понять, как, владея приведенными данными, можно было проводить такую в полном смысле губительную демографическую политику. Уже тогда надо было все делать для стимулирования повышения рождаемости (ведь в городах к тому времени жили более половины населения) и поощрять селян оставаться в деревне, развивая ее инженерную и социальную инфраструктуру, а также создавая благоприятные условия для индивидуального жилищного строительства.

Справедливости ради следует отметить, что в сельской местности устойчиво выше не только рождаемость, но и смертность (11, с. 176–177). При этом, однако, полезно помнить, что в то время как рождаемость характеризует демографическое развитие прямым и непосредственным образом, смертность представляет собой показатель, скорее характеризующий условия жизни и состояние медицинского обслуживания, т.е. всего того, что сегодня связывается с понятием «сбережение населения». Если бы в сельскую местность была вложена хотя бы маленькая толика того, что вложено в города, то и смертность на селе была бы ниже.

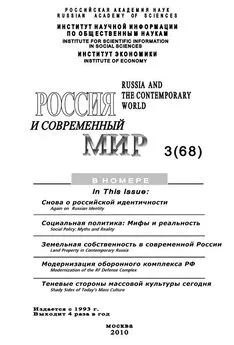

График 1

Источник : 11, с. 95.

Расчеты показывают, что в сложившихся условиях воспроизводства для поддержания демографического развития крупного города (миллионщика) в сельской местности должно проживать около 1 млн человек с суммарным коэффициентом рождаемости 2,6–2,9 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Такой режим воспроизводства сохранялся в ней еще не так давно, в 1988–1990 гг.

И сегодня сельская местность проявляет большую чувствительность к мероприятиям, направленным на повышение рождаемости. Как видно на графике, в 2007 г. суммарный коэффициент рождаемости городского населения составил 1,3, а сельского – 1,8 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Отсюда вполне корректно сделать вывод, что в решении проблем демографического развития ставка должна делаться на село и сельское население.

Традиционно проблемы территориального развития, прежде всего роста числа и численности населения городов, было принято решать за счет села. Однако, как оказалось, это можно делать только при условии расширенного воспроизводства сельского населения. Это на первый взгляд очевидное обстоятельство не принималось во внимание до тех пор, пока депопуляция во многих развитых странах не заявила о себе во весь голос. До этого население воспринималось как возобновляемый неограниченный ресурс, а сельская местность как его основной источник.

Общее правило в отношении рассматриваемых процессов, сформулированное, исходя из признания фундаментальной значимости существования сельско-городского континуума, можно изложить так: при глубоком снижении численности сельского населения любого территориального сообщества (региона) на следующем этапе начинает сокращаться численность городского населения, в первую очередь поселков городского типа и малых городов .

В условиях низкого уровня репродуктивности поддержание удельного веса селян на уровне 30–40 % общей численности населения служит одним из надежных индикаторов возможностей и перспектив демографического развития той или иной территориальной общности. В случаях сокращения удельного веса сельского населения до 25 % и ниже драма депопуляции становится практически неизбежной. Собственно этот процесс сегодня можно наблюдать в отдельных районах нашей страны, например в Псковской области.

Исторически Псковская область – это один из самых древних, ранее наиболее заселенных и развитых регионов нашей страны. Система расселения региона сложилась здесь в Х–ХV вв. Сам Псков впервые упомянут в Новгородской летописи в 903 г., Великие Луки – сверстники Москвы возникли в 1166 г., Остров ведет свое летоисчисление с 1342 г., Порхов – с 1346 г. и т.д. Только Дно, Новосокольники и Пыталово стали городами в 20–30-е годы прошлого века (8, с. 176) 23 23 . Городские поселения РСФСР. – М.: ГОСКОМСТАТ РСФСР, 1991. – С. 176.

. При таком историко-хронологическом послужном списке еще полвека тому назад вряд ли кому-нибудь могла прийти в голову мысль, что здесь развернется драма депопуляции.

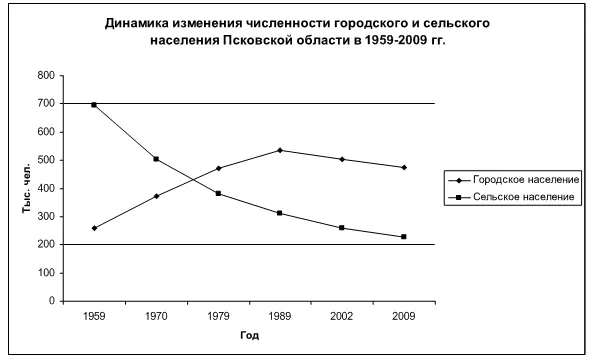

Динамика изменения численности населения Псковской области в 1959–2009 гг. приведена на графике 2.

Из данных графика видно, что в 1959 г. население области составляло около 1 млн человек. При этом 73 % жили в сельской местности (33, с. 15). Малые города – районные центры еще до 1989 г. наращивали численность населения за счет окружающей сельской местности.

В 1975–1976 гг. при общем спаде численности населения удельный вес селян и горожан сравнялся. К 1979 г. доля горожан выросла, а численность сельского населения быстро пошла на спад. Затем спад перекинулся и на город. В 2009 г. только четыре из 14 городов смогли сохранить численность населения, достигнутую к 1979 г. «Эти факторы – ключ к пониманию многих процессов в развитии хозяйства области, так как изменение демографической ситуации не было своевременно учтено руководством» (12).

График 2

График составлен на основании официальных статистических данных (см.: 33, с. 15; 31, с. 91; 32, с. 30).

Сегодня население области составляет около 700 тыс. человек. В том числе сельское население равняется немногим более 200 тыс. человек. Таким образом, за прошедшие полвека сельская местность области потеряла 500 тыс. жителей. И теперь, как это хорошо видно на графике 2, городское и сельское население имеют общую направленность к снижению.

В течение продолжительного времени в области, как и в других регионах, проблемы территориального развития решались за счет сельской местности. При этом моменту перехода от расширенного воспроизводства населения к сужению его воспроизводственной базы не было придано соответствующего внимания. Между тем именно данное условие перестало выполняться в области к 1970 г. В том году естественный прирост принял отрицательное значение и составил минус 1366 человек (18, с. 150).

В 2007 г. суммарный коэффициент рождаемости в области составил 1,3, что почти в 2 раза ниже уровня замещающего воспроизводства (11, с. 98). Долгие годы положение дел скрашивало низкое, но положительное сальдо миграции. С 2005 г. в области наблюдается растущий миграционный отток (11, с. 434), а демографическое развитие в ней в полном смысле катится под гору.

Псковская область – один из тех регионов, где депопуляция уже довольно давно приняла открытые формы. Отказ от своевременного учета процессов, происходящих в демографическом развитии, привел к ситуации, когда для ее исправления потребуются большие усилия, направленные фактически на повторное заселение огромной территории.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: