Елена Чиркова - Стоимостное инвестирование в лицах и принципах

- Название:Стоимостное инвестирование в лицах и принципах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785961475067

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Чиркова - Стоимостное инвестирование в лицах и принципах краткое содержание

Стоимостное инвестирование в лицах и принципах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще один важный аргумент: не надо равняться на рынок США, ведь он один из лучших в мире, а мировые средние не столь оптимистичны. Давайте на них посмотрим. И здесь нас ждет сюрприз. Оказывается, американский рынок не самый лучший, по крайней мере в XX веке. По данным исследования Лондонской школы бизнеса и банка ABN AMRO Millennium Book II: 101 Years of Investment Returns, в XX веке доходность американского рынка в реальном выражении (6,9 %) была ниже доходности двух других рынков – шведского (8,2 %) и австралийского (7,6 %). Приблизились к ней канадский, британский, голландский, ирландский, швейцарский и датский рынки. На них доходность составляла от 5 до 6,4 % годовых на протяжении всего столетия. Разрыв между шведским и американским рынками в XXI веке почти нивелировался: это 6 % против 5,8 % в реальном выражении. А вот австралийский рынок отстал от американского. Кроме того, если говорить о данных с 1988 [2] С этого года рассчитываются индексы MSCI – Morgan Stanley Country Index.

по 2020 год, то в спину рынку США, который на первом месте с 12,4 % годовых (это уже номинальные значения), дышит рынок Дании с 11,7 % годовых, а затем идут Нидерланды с 8,2 % и Швеция с 6,4 %.

У немецкого, французского, бельгийского и испанского рынков в XX веке показатели хуже, но эти страны были затронуты Первой и Второй мировыми войнами или, как Испания, гражданской войной. У Франции, которая больше всего пострадала в Первой мировой, доходность облигаций составила –1,1 %, но премия за инвестирование в акции была существенной – 5,1 процентного пункта. Показатели фондового рынка Германии также хуже показателей стран-лидеров только в абсолютном выражении: ее фондовый рынок за столетие принес инвесторам всего 3,7 % годовых, что немного, но премия за рыночный риск была существенной – целых 6 процентных пунктов. Такой результат получается потому, что немецкие долговые бумаги из-за двух войн и гиперинфляции 1922–1923 годов заработали –2,3 % годовых. Еще одной страной, государственные облигации которой показали минус в XX веке (–1,6 %), является Япония. При этом премия за инвестирование в акции составила 6,6 %, а это почти как в США.

Ситуация с экстраполяцией этих данных неоднозначна. С одной стороны, мы не ожидаем войны в Европе, и военную скидку на доходность французских и немецких акций можно убрать. С другой стороны, Япония больше не показывает таких макроэкономических результатов, как в 1960–1980-е годы. В стране наблюдаются дефляция и нулевой экономический рост, несмотря на проведение политики количественного смягчения.

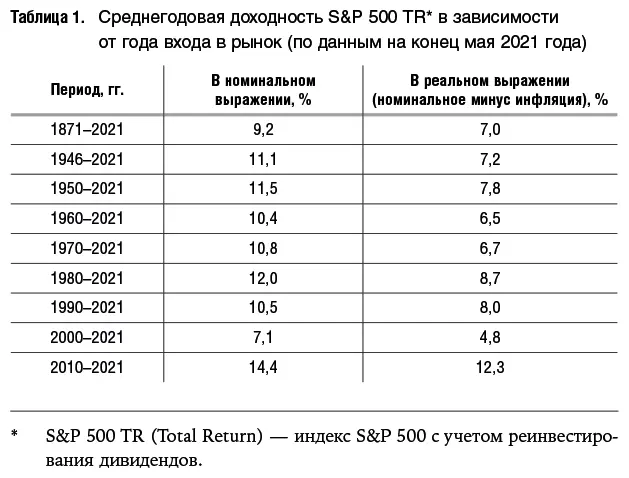

Но вернемся к американскому рынку. В таблице 1 представлена доходность вложений в него в зависимости от года входа: 1871 год часто используют, поскольку именно до него изначально оцифровывались данные, и я взяла для сравнения 1946-й – первый послевоенный год, а остальные – просто круглые даты. Как видно из таблицы 1, с какого года ни считай, доходность не опускается ниже 5,9 %. Исключением является 2000 год, но это пик доткомовского пузыря, а он считается самым крупным в XX веке в США. И даже инвестировав на пике пузыря в рынок в среднем, на длинном интервале можно было получить 5,3 % годовых в номинальном и 3,1 % годовых в реальном выражении. Не так уж плохо! (Только не стоит думать, что так заканчивается инвестирование на пике любого пузыря. Японский фондовый индекс Nikkei 225 на момент написания этой книги существенно ниже, чем на пике в конце 1989 года, хотя прошло уже 32 года с начала коррекции.)

Понятно, что предсказать точно будущую доходность фондовых рынков даже на долгосрочных интервалах вряд ли удастся. На нее влияет множество факторов, начиная с роста ВВП и учетной ставки и заканчивая психологическими аспектами. На мой взгляд, можно исходить из рыночной премии к доходности гособлигаций как минимум в 4 процентных пункта – премии, сложившейся в последние десятилетия в США. Пока что ее придется добавлять к низкой доходности государственных облигаций. Но речь, как мы помним, идет о реальном выражении, то есть без учета инфляции.

2

На какие географические рынки стоит идти инвесторам

Во второй половине ХХ века инвестиции на рынках некоторых развивающихся регионов приносили до 700 % годовых. Но так ли безопасны инвестиции в такие рынки? Можно ли найти регион с высокими перспективами роста, который в долгосрочной перспективе не поджидают дефолт, коллапс на бирже и серьезные экономические трудности?

В предыдущей главе мы говорили о том, что при инвестировании в развитый фондовый рынок, а именно рынок США, инвестор, скорее всего, может рассчитывать на доходность, которая выше доходности государственных облигаций как минимум на 4 %. В долгосрочной перспективе даже ближе к 6–7 %. Может быть, стоит пойти на развивающиеся рынки и там заработать больше? Тем более что есть примеры очень большого успеха на развивающихся рынках.

Самое известное имя – это, пожалуй, Джон Темплтон, «Христофор Колумб инвестирования», фонд которого первым из американских инвесторов начал вкладываться в акции японских компаний. Это случилось в конце 1960-х годов, когда совокупная капитализация фондового рынка Японии равнялась капитализации IBM. Свои личные деньги он начал инвестировать еще в 1950-е, когда даже запрет на экспорт капитала, то есть вывод прибыли, еще не был снят. Темплтон разглядел в Японии будущее экономическое возрождение. (См. более подробную информацию о Темплтоне в следующей главе.)

Темплтон был одиночкой, опередившим свое время. Другие инвесторы в 1960-е в Японию не шли. Во-первых, зарубежное инвестирование было среди американских инвесторов в принципе не в моде. Во-вторых, Япония воспринималась как страна с крохотной экономикой, которая ни на что не способна: проиграла Вторую мировую войну, на экспорт производит на своих устаревших фабриках с дешевой рабочей силой только товары с низкой добавленной стоимостью (в основном текстиль) или низкокачественные товары да вывозит сельскохозяйственную продукцию. К тому же инвесторов смущали высокая волатильность японского рынка и трудности с поиском информации.

Между тем такое восприятие Японии не соответствовало действительности. Еще до войны у страны были амбиции стать мировой промышленной державой. А ее военная техника, использовавшаяся во Вторую мировую, по своим характеристикам (например, дальности полетов и скорости истребителей) превосходила американскую. Японцы проиграли борьбу в Тихом океане в основном из-за стратегических ошибок. Почитайте книгу Бартона Биггса «Богатство, война и здравомыслие» (Wealth, War and Wisdom), там об этом хорошо рассказано. Если в 1955 году в японском экспорте текстиль составлял 37,2 %, а машины и оборудование – 13,7 %, то в 1968-м – 15,2 % и 43,6 % соответственно. Все 1960-е годовые темпы роста ВВП страны были двузначными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: