Ю. Волков - Социология

- Название:Социология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Волков - Социология краткое содержание

Социология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С одной стороны, в процессе институционализации возникают расхождения между интересами всего сообщества (в удовлетворении некой потребности: в потреблении, общении, защите, воспроизводстве и др.) и интересами конкретных функциональных субъектов, реализующих эту потребность для общества (которые могут быть настроены не альтруистично, а весьма меркантильно и «под шум волны», т.е. под видом решения одних задач, осуществлять несколько другие). Например, в советской системе образования, которая имела множество разнообразных преимуществ, одним из недостатков была повышенная идеологизация в содержании гуманитарных курсов, т.е. социальный институт, решающий задачу профессиональной подготовки, на самом деле осуществлял и иную практическую цель – политической ориентации.

С другой стороны, потребность может носить массовый характер, но по разным причинам (в основном культурной легитимации) не быть признанной как общественно значимая. В результате развиваются «подпольные институты» – не принятые, официально игнорируемые, не наделяемые специальными ресурсами, но формирующие свою субкультуру, выполняющие определенные функции и стандартные операции, находящие пути материального обеспечения своей деятельности. Отношения подобного рода воспроизводятся в скрытой (латентной) социальной форме. Они долгое время могут быть не признаны ценными (социально значимыми) в рамках доминирующего культурного стандарта. Однако на определенных этапах развития общества, особенно в критические моменты, скрыто живущие отношения «возрождаются» и институционализируются (т.е. признаются обществом, становятся легальными и легитимными).

Р. Мертон, например, различал явные и латентные функции социальных институтов, которые представляют собой не только характеристики социальной структуры общества, но и индикаторы его общей стабильности.

Явные функции социальных институтов записаны в уставах, формально заявлены, приняты сообществом причастных людей, декларированы. Поскольку явные функции всегда оглашены и в каждом обществе этому сопутствует довольно строгая традиция или процедура (от помазания на царство или президентской клятвы до конституционных записей и принятия специальных сводов правил или законов: об образовании, здравоохранении, прокуратуре, социальном обеспечении и т.п.), они оказываются более формализованными и подконтрольными обществу. Поэтому население то и дело спрашивает у субъектов современного государства: «А куда идут наши налоги?» и «Почему не выполнены предвыборные обещания?» При этом оно никогда не удовлетворяется ответом и продолжает «терпеливо возмущаться» – перевыбирать, бойкотировать, уклоняться.

Латентные функции институтов – те, которые осуществляются на самом деле. Иногда они вполне тождественны заявочным функциям, но обычно между формальной и реальной деятельностью институтов существует лаг (расхождение, разница), небольшой или же очень глубокий. В последнем случае социологи говорят о потенциальной нестабильности общества, в котором формальная и реальная структуры существенно различаются.

Возникающий двойной социальный стандарт отношений, поведения, оценки, способов разрешения противоречий создает условия для широкой вариативности поведения и конфликта «долженствовании»: законодательных и жизненных. Россияне старой и новой формации в этом плане принадлежат к принципиально сходным социально-поведенческим культурам, поскольку значительная разница между явными и латентными, официальными и реальными функциями социальных институтов обусловливает сходные проблемы в установлении нормативных стандартов. Однако непредвзятый социологический анализ позволяет предположить, что в аналогичной ситуации становление «правового государства» и развитие соответствующего типа «правосознания» маловероятны, так как не отвечают амбивалентной (неопределенной, многозначной) структуре функций социальных институтов.

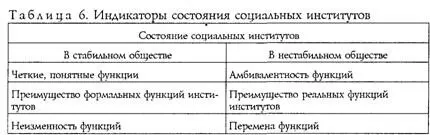

Состояние институтов является индикатором (значимым показателем) социальной стабильности всей общественной системы: общество стабильно тогда, когда функции институтов понятны, очевидны, неизменны (табл. 6).

В обществах переходного типа, которые претерпевают системный кризис (изменяются их структура и организация), происходит изменение общественных потребностей, что требует изменения структуры социальных институтов и наделения существующих ранее несвойственными им функциями. В современном российском обществе прежние потребности как бы меняют «знак» – раньше институты реализовывали общественные, коллективные функции защиты, а теперь от них требуют защиты интересов индивида (отсюда результирует относительно более высокая состоятельность церкви). Все это придает дополнительную нестабильность и амбивалентность (нечеткость, многозначность) институциональным функциям.

Исследователи социальных институтов всегда уделяли этим процессам повышенное внимание, поскольку именно нормативные (институциональные) требования делают поведение отдельных людей и организованных групп предсказуемым и «предначертанным», соответствующим общественным ожиданиям. Поэтому загадки всякого рода «институциональных отклонений» связаны с сущностью проблем социальной структуры и функционального устройства общества, и социология должна потрудиться и рассекретить их в первую очередь. Великий «системщик» Т. Парсонс пишет об этом так:

Для нас социологическая теория есть тот аспект теории социальных систем, который занимается явлениями институционализации образцов ценностной ориентации в социальной системе, условиями этой институционализации и изменениями в образцах, условиями подчинения им и отклонения от какой-либо совокупности таких образцов, а также мотивационными процессами, поскольку они содержатся во всем этом.*

* Parsons Т . The Social System. N.Y.: Free Press, 1951. P. 552.

Парсонс считал, что ценности, образцы поведения, которые постепенно превращаются в институциональные нормы, направляют не только поведение, но и социальные ориентации людей, а процедура изменения «правил» (как действовать, чего желать, к чему стремиться) тоже происходит по определенным правилам развития социальных систем.

Институционализация – это процесс, когда некая общественная потребность начинает осознаваться как общесоциальная, а не частная, и для ее реализации в обществе устанавливаются особые нормы поведения, готовятся кадры, выделяются ресурсы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: