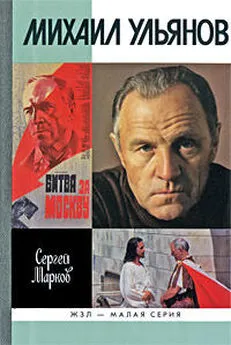

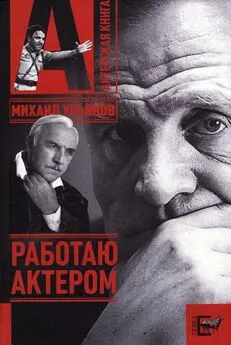

Сергей Марков - Михаил Ульянов

- Название:Михаил Ульянов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03269-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Марков - Михаил Ульянов краткое содержание

Сергей Марков, журналист и писатель, — волею судьбы оказавшийся родственником Михаила Александровича Ульянова, проживший рядом с этим поистине народным артистом немало лет, совершивший с ним круиз по Средиземноморью, «колыбели цивилизации» (побывав в странах, связанных с его знаменитыми героями — Цезарем, Антонием, Наполеоном, генералом Чарнотой), сохранивший к нему привязанность на всю жизнь и бравший последнее перед уходом интервью, — представляет в книге выдающегося русского актёра во всей многогранности его натуры, и в галстуке, и без галстука. Не миновал автор и такой полемической темы в судьбе актёра, как поддержка М. С. Горбачёва в начале перестройки и реформ Б. Н. Ельцина, так и разочарования в их результатах. Жизнеописание Михаила Ульянова дополняют воспоминания его собратьев по сценическому искусству — Юрия Любимова, Юрия Яковлева, Галины Волчек, Сергея Соловьёва, Владимира Наумова, Романа Виктюка, Егора Кончаловского, а также известных политиков, священнослужителей, общественных деятелей.

Михаил Ульянов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Ты о чём спросить хочешь?

— Вы как теперь относитесь к тому, что труп Ульянова-Ленина лежит до сих пор в мавзолее на Красной площади?

— С египетскими мастерами мумий соревнуемся… Но египтяне — они когда жили? За тысячелетия до нашей эры.

— Думаете, человек принципиально изменился?

— Наверное, самое главное их отличие от нас в том, что, замуровав нетленного фараона в пирамиду, к нему уже никого не допускали… И в Древнем Китае была такая императорская династия Мин, основанная в XIV веке. Умершего императора этой династии тоже сохраняли нетленным: в горе выбивали склеп и оснащали его дверьми так плотно, герметично подогнанными, что воздух не мог просочиться ни туда, ни оттуда. И, поместив в этот склеп тело умершего, ставили там большой светильник с огромным запасом масла для поддержания горения, после чего закрывали двери. Светильник выжигал в склепе весь кислород, следовательно, тело почившего императора сохранялось века нетленным.

— Так, может, и нам так — выжечь, замуровать? История рассудит. Не таскать же туда-сюда… Или вы теперь всё-таки за то, чтобы вынести Ленина, как вынесли некогда Сталина?

— Конечно. Пора покончить с языческими этими ужимками. Похоронить по-христиански. Как он и сам завещал, и родные его хотели… Мавзолей сам — уже памятник эпохе…

— В 1992 году я оказался в Болгарии, в Софии, — чем только не был там исписан, измалёван мавзолей Димитрова! Молодые люди и даже девушки считали своим долгом плюнуть и помочиться на его стены…

— Да, мерзость… Они там, чтоб лишний раз не тратиться, решили из нашего Алёши сотворить своего болгарского героя времён Освободительной войны с турками — Левского. А чтобы превратить Алёшу в Левского, придумали отлить национальную болгарскую шапку и приделать её Алёше на головушку. Будто и не было войны, будто и не воевали, не погибали за свободу Болгарии наши ребята, наши Алёши… Мир сходит с ума.

— А памятники Ленина, ещё кое-где устоявшие, особенно в провинции, следует добить, снести окончательно и бесповоротно, до единого?

— Был Ленин, это история, и пусть она останется нашим потомкам в назидание. Стирая следы собственной памяти, мы уже сегодня забудем вчерашний день. Помню, лет десять назад пришёл ко мне генерал в отставке как к исполнителю роли маршала Жукова, стало быть, по его представлению, чем-то близкому знаменитому военачальнику. И стал звать меня в союзники по борьбе с кощунственной ситуацией. Таковой он считал намерение поставить памятник маршалу Жукову как народному герою на Красной площади, напротив памятника Минину и Пожарскому, олицетворяя этим роль маршала в спасении Отечества в войне 1941–1945 годов. Генерал мой от этого был в ужасе. «Как же так, — возмущался он, — Жуков уничтожил столько людей. Он был неимоверно жесток к солдатам, в грош не ставил жизнь человеческую!..»

— А вы что?

— Что я мог ему сказать? Да, Жуков был жесток… Но тем не менее это народ выбрал его, в нём увидел олицетворение Георгия Победоносца. И если следовать этой логике, то и царя Петра Алексеевича надо лишить эпитета Великий: тоже ведь был жесток… Не можем мы до сих пор исторически мудро относиться к фактам: всё ищем красивые и некрасивые. А ведь есть у нас гениальный учитель в отношении к истории: Пушкин Александр Сергеевич. При исследовании неоднозначных исторических личностей, того же Петра, Емельяна Пугачёва, не шарахавшийся от жутких жестокостей, кровавостей, показавший мужика, поднявшегося за мужиков против господ, к которым и сам Александр Сергеевич относился… Поэтический, художественный дар делает человека богоравным: он не мужик, не господин, не рабочий и не кандидат наук. Он видит, чувствует и понимает ужас и красоту жизни и, ужасаясь и восхищаясь, говорит правду. Помнишь? «Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Велик и свободен их вещий язык и с волей небесною дружен…»

— Вы ли это, Михаил Александрович?!

— Но мы далеко ушли.

— От творчества? К нему и перехожу с вашего позволения. Уже в новые, постсоветские времена вы сыграли Сталина…

— Да, спектакль ставил Роман Виктюк. Мы задиристо тогда в Лондон съездили…

…Когда Ульянова не станет, режиссёр Роман Виктюк вспомнит:

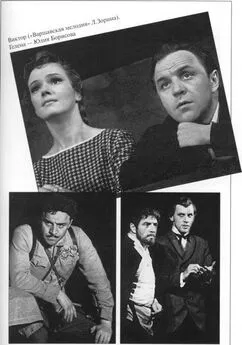

«В Москве, когда я приехал поступать в ГИТИС, меня прежде всего интересовали театры. Первым театром, куда я пришёл, был МХАТ. Вторым — Театр Вахтангова. И вот сколько времени прошло, всё изменилось, мы давным-давно уже не в той стране живём, а я до сих пор думаю, что самые живые, самые не советские, самые поэтичные (Вахтангов ведь создавал поэтический театр) артисты были именно там — Рубен Николаевич Симонов, Мансурова, Ульянов, Яковлев и, конечно, Юля Борисова… От них исходил такой энергетический свет, которого не было нигде! Мне, почти ещё ребёнку, видевшему у себя на родине все кошмары, репрессии, мучения людей, эти артисты вселяли веру в то, что кроме концлагеря есть ещё что-то на этом свете. И одним из первых спектаклей, которые меня вот так задели, была „Иркутская история“ Арбузова. Я до интонации, до жеста, до поворота головы, до всплеска эмоций от нежности до гнева, до отчаяния помню, как играл Ульянов! Будто вчера это видел! И в спектакле по пьесе Эдуардо де Филиппо, в других… Он играл раскрепощённо, как дворовый хулиган. Мне было особенно дорого, что я его сразу узнал: когда нас второй уже раз освободили на танках…

— Кого вас, Роман Григорьевич?

— Нас, Западную Украину! Советские, в сорок пятом году! Кто ж ещё? И именно таких русских ребят мама пустила жить у нас на кухне. Все боялись. И действительно, это было страшно! Когда они вошли во Львов, никто их не хотел пускать…

— А они разрешения спрашивали? На постой просились, как в фильме „О бедном гусаре замолвите слово“?

— Конечно, не вламывались же! У нас они больше месяца, по-моему, жили, человек десять или двенадцать. Это были первые русские, которых я увидел, для меня это было олицетворение России, первая весточка, первая нота… И вот в том, как они вели себя, как курили махорку, приносили водку, как хохотали, — я потом его узнал, будто те десять-двенадцать и были Мишами Ульяновыми. И это всегда, всю жизнь, хотел я того или нет, подсознательно было со мной. И вот спустя десятилетия он приходит в Театр МГУ, где и ты, если ещё помнишь, играл…

…Во второй половине 1970-х годов Роман Виктюк был художественным руководителем Студенческого театра МГУ, располагавшегося в бывшей (ныне восстановленной) университетской церкви на улице Герцена (Большой Никитской), — театра весьма популярного в то время, порой скандального. Автор этих строк тоже выходил на его подмостки, притом исполнял, похвалюсь, главные роли. Играли там профессора МГУ, играл Ефим Шифрин и другие, впоследствии известные актёры. На спектакли Виктюка ходила „вся Москва“. Спектакли нередко закрывали по цензурным соображениям. Затем и сам театр был упразднён.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: