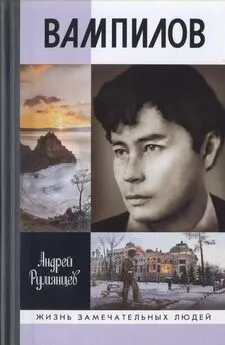

Андрей Румянцев - Вампилов

- Название:Вампилов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03812-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Румянцев - Вампилов краткое содержание

Творчество Александра Вампилова (1937–1972) вписало яркую страницу в историю не только российской, но и мировой драматургии. Созданные им пьесы «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», рассказы, очерки без прикрас отображали жизненную правду, проникая в суть человеческих характеров. Вампилов был всегда чужд лицемерию и приспособленчеству, что затрудняло его литературную судьбу. В канун 35-летия жизнь писателя трагически оборвалась в волнах Байкала, но уже много лет его известность не убывает как в родной Сибири, так и далеко за ее пределами. Автор его первой полноценной биографии — поэт Андрей Румянцев, знавший Вампилова с юношеских лет.

знак информационной продукции 16 +

Вампилов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чай у Александры Африкановны был всегда наготове — ждала внука. Собрав на стол, она уходила за ширмочку, отделявшую кухонную часть домика, и садилась там за штопку или вязание. Мы включали проигрыватель. Звучали Бетховен, Моцарт, Шопен, Паганини, Сен-Санс, Лист. Обычно Вадим Гребенцов приводил какие-нибудь подробности из жизни композитора, говорил о музыкальной теме, звучавшей в эти минуты. Любопытные пояснения делали Игорь Петров, Борис Кислов, вставлял свое и Саша. С тех пор мне кажется, что впечатление, произведенное музыкой, во многом зависит от обстановки и компании, в которой находишься, да, да, от компании, от только что услышанного чьего-то рассказа, от произнесенных кем-то в эти минуты слов, даже от вздоха, восклицания — словом, от присутствия понимающих гармонию звуков и твое состояние родственных душ.

Бетховенская «Лунная соната» в нашем сознании была связана с всепоглощающей любовью композитора к Джульетте Гвиччарди. Как известно, эта кокетливая девушка через год после создания сонаты, обессмертившей ее имя, вышла замуж за графа. До сих пор слышу голос Вадима Гребенцова, не отвлекающий от музыки:

— Бетховен хотел покончить с собой. Даже написал завещание братьям. Но это — после. А в сонате свет… нежность…

Думается, такая музыка оставляла в душе Вампилова глубочайший след.

А что касается «Крейцеровой сонаты», то первое прослушивание ее нашим кружком связано с незабываемым вечером, проведенным в домике Саши. Об этом, уверен, со всеми подробностями может рассказать каждый из тогдашних слушателей. Но слово все же лучше дать Игорю Петрову.

«Помнится, узнав о появлении в продаже пластинки с "Крейцеровой”, мы с Саней сорвались с лекции, чтобы успеть приобрести столь дефицитную вещь. Соната оказалась записанной на двух стандартных пластинках, исполнители — Давид Ойстрах и Лев Оборин… Вскоре на очередном вечере во флигеле Саня поставил пластинку и, сделав многозначительную паузу, достал с полки томик Толстого с повестью “Крейцерова соната”. Раскрыл его и прочел: “Знаете ли вы первое престо? Знаете? У!.. Страшная вещь — эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь — музыка…” Саня пробежал глазами текст, продолжил: “Разве можно играть в гостиной… это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно только играть при известных, важных, значительных обстоятельствах и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки”. Закрыл книгу. Зазвучала музыка. Медленное, но внутренне напряженное вступление, стремительная главная тема, затем побочная — распевная и широкая, с оттенком мечтательной задумчивости, и, наконец, заключительная — мужественная, насыщенная огромной, “взрывчатой” энергией.

Конечно же, Вампилов имел представление о форме сонатного аллегро — самой совершенной и универсальной схеме, позволяющей воплотить в музыкальных звуках мысль, развить ее. Но он комментировал не по схеме — интуитивно улавливал связи между контрастными эпизодами, выстраивал концепцию, словно выверял ею свое понимание музыкальной драматургии.

В паузе перед второй частью Саня вновь раскрыл книгу: “А вот что у Толстого дальше: ‘После этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое andante с пошлыми варьяциями и совсем слабый финал’. Ну-у, здесь старик был неправ. Давайте послушаем ‘пошлые варьяции’”.

Я не уверен в точности вампиловских слов, но суть его высказываний была именно такова. Еще в большем восхищении он был от финала, написанного также в форме сонатного аллегро и схожего по характеру с первой частью.

Вампилов не связывал содержание противоречивой повести Толстого с образами бетховенской сонаты, будучи уверенным в том, что у писателя музыка сонаты представлена в искаженном виде, через болезненное восприятие героя. Возможно, он знал, что Толстой к концу жизни изменил свое отрицательное мнение о Бетховене и однажды сказал А. Гольденвейзеру: “Я не вижу в этой сонате того, что приписал ей в своей повести”. Однако не раз, прослушав первую часть, Саня мимоходом, не без иронии бросал фразу: “Пропустим ‘пошлые варьяции’, перейдем к финалу”. Одними из главных качеств, которые привлекали внимание Вампилова в “Крейцеровой сонате” Бетховена, были ее симфонизм, драматургический накал, движение мысли. А что же тогда говорить о симфонических произведениях немецкого классика?»

Когда раздавались начальные такты Пятой симфонии Бетховена, мы в единый миг становились притихшими и серьезными перед мощью музыки, слышанной много раз: «Та-та-та-та-а! Та-та-та-та-а!»

— Знаете, как называют начальную тему? — спрашивал Гребенцов. — Темой Судьбы. «Судьба стучится в дверь». А студенты непочтительно придумали к этой музыке такие слова… — Вадим баском запевал: — «Кто украл хлеб? Кто украл хле-б-б!» — И тоненько, дискантом, отвечал, воспроизводя партию скрипок: «Это не я, это не я, это не я-я!»

Слушали музыку к драме Гёте «Эгмонт», увертюру «Кориолан». Сильное впечатление всегда производила Третья, «Героическая», симфония. Каждый из нас знал, что первоначально она была посвящена Наполеону, но после того, как Бонапарт принял корону императора, Бетховен гневно перечеркнул это посвящение. Вампилову с его пристрастием к емкой, отточенной фразе нравилась новая надпись, которую композитор с достоинством оскорбленного в своем чувстве творца сделал на партитуре: «…в знак воспоминаний об одном великом человеке».

Пожалуй, самое трепетное отношение у Саши, у всех нас было к Девятой симфонии. Ее хоровой финал — «Оду к Радости», написанную на слова Фридриха Шиллера, мы, слушая, неизменно подхватывали, вначале тихо и осторожно, а затем, по мере нарастания музыки, возбужденно и громко. Оркестр и хор звучали в Сашиной избушке так ликующе и мощно, что наше воодушевленное пение растворялось в этой могучей стихии, не внося диссонанса, но зато празднично освежая наши души.

В связи с Девятой симфонией Игорь Петров припомнил в своей книге «Гитара милая, звени, звени…» один эпизод. «Ранней весной (кажется, 58-го года) Саня пригласил нас к себе на 3-ю Железнодорожную, обещав какой-то сюрприз. Оказалось, его брат купил радиолу, изготовленную где-то в Прибалтике, — массивную, облицованную темным деревом, с мощным звуком и диапазонами высоких и низких частот. Никакого сравнения с примитивными электропроигрывателями!

Поставил Саня Девятую симфонию, настроил диапазоны — и первое впечатление, будто слушаешь живой оркестр… Потом мы вышли на крылечко покурить. Было темно, морозно. Небо закрывали низкие серые тучи. Из домика глухо доносились звуки симфонии. И вдруг — вначале это показалось чистым ребячеством — Саня начал фантазировать: “Представляешь — летом. Распахнуть окно и спросить у прохожего: ‘Вам это не приходилось слушать? Каково? Неплохо звучит?’ ” Я закивал, поддавшись его эмоциональному всплеску…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: