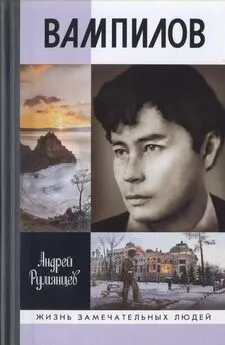

Андрей Румянцев - Вампилов

- Название:Вампилов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03812-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Румянцев - Вампилов краткое содержание

Творчество Александра Вампилова (1937–1972) вписало яркую страницу в историю не только российской, но и мировой драматургии. Созданные им пьесы «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», рассказы, очерки без прикрас отображали жизненную правду, проникая в суть человеческих характеров. Вампилов был всегда чужд лицемерию и приспособленчеству, что затрудняло его литературную судьбу. В канун 35-летия жизнь писателя трагически оборвалась в волнах Байкала, но уже много лет его известность не убывает как в родной Сибири, так и далеко за ее пределами. Автор его первой полноценной биографии — поэт Андрей Румянцев, знавший Вампилова с юношеских лет.

знак информационной продукции 16 +

Вампилов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Николай посвятил другу-сибиряку несколько экспромтов. Первый из них — шутливый и обращен к Вампилову и Передрееву:

Я подойду однажды к Толе

И так скажу я: Анатолий!

Ты — Передреев, я Рубцов,

Давай дружить, в конце концов.

Потом к Вампилову направлю

Свой поэтический набег.

Его люблю, его и славлю

И… отправляюсь на ночлег.

Второй экспромт, подаренный поэтом Вампилову, позже вошел (чуть измененным и без посвящения) в книги Николая Рубцова как стихотворение весьма характерное для автора, программное. Стихи предварялись такой надписью на поэтическом сборнике Рубцова: «Саше Вампилову. По-настоящему дорогому человеку на земле, без слов о твоем творчестве, которое будет судить классическая критика».

А стихи такие:

Я уплыву на пароходе,

Потом поеду на подводе,

Потом еще на чем-то вроде,

Потом верхом, потом пешком,

Пойду по улице пешком [30] Эта строка переделана автором так: «Пройду по волоку с мешком…»

—

И буду жить в своем народе!

И, наконец, известно еще одно короткое стихотворение Николая Рубцова, обращенное к другу:

Ужас в душе небывалый,

Светлого не было дня,

Саша Вампилов усталый

Молча смотрел на меня.

Брошу я эти кошмары,

Выстрою дом на холме.

Саша! Прости мне пожары

Те, что пылали во тьме…

Ну а как же подружился Вампилов с Передреевым? С Рубцовым — понятно: тот был в общежитии на глазах, потрясал стихами, кажется, сокровенно передающими и твои думы, любил, как и Александр, поверять их музыке. А Передреев — он всего лишь гость общежития, у него в большой Москве множество друзей и единомышленников. Но и тут нашлось то, что скрепляло братство. Прежде всего, Слово, сокровенное, правдивое, незаемное. Стоило сравнить пережитое Анатолием и его поэтическое слово, как было ясно: этому тоже, как и Рубцову, чужды ловкая приспособляемость, фальшивая верность «идеалам», лукавая искренность.

Невозможно представить, чтобы он использовал трескучую риторику или присочинил что-то в своей биографии. Передреев не писал ни о целине, ни о таежных стройках (хотя попробовал их романтики), ни, тем более, о штрафных батальонах или сталинских лагерях. Что могло стать толчком для него как поэта? Только глубокая душевная рана, или жалящая мысль, или неотступное чувство. Вот, например, предыстория одного из стихотворений Передреева «Сон матери». Три его брата погибли на фронте, и еще один — вернулся домой без обеих ног. Когда Анатолий читал упомянутое стихотворение, то в особом свете, резком, бьющем не по глазам, а по сердцу, перед Вампиловым вставали судьбы его близких, тоже переживших немало страданий. Но чтобы такое…

Стучат в окно,

Стучат в ночные двери —

Скорей вставай

И двери отворяй!

И входят в дом

Ее живые дети,

Встают над нею

Три богатыря.

Они встают,

Какими их навечно,

На каждый час запомнила она,

И нету сил,

Чтоб кинуться навстречу,

Дыханья,

Чтобы крикнуть имена.

Они!

Руками каждого потрогай,

Гляди,

Гляди на каждого —

Они!

И, как тогда,

Как перед той дорогой,

На них

Крест-накрест

Желтые ремни…

Это написано 25-летним поэтом. И кажется, в любой лирической исповеди А. Передреева сохранялся мостик от близких ему судеб и от своей собственной тоже — к размышлениям и переживаниям, к мучительным поискам ответов. И разве не продолжением классики было, например, стихотворение, обращенное к любимой женщине:

Среди всех в чем-нибудь виноватых

Ты всегда откровенней других…

Но зрачки твоих глаз диковатых

Для меня непонятней чужих.

По каким они светят законам,

То слезами, то счастьем блестя?

Почему в окруженье знакомом

Ты одна среди всех, как дитя?

И зачем я сегодня все время,

Окруженный знакомой толпой,

Объяснялся словами со всеми,

А молчанием — только с тобой?..

Но когда я тебя обнимаю,

Как тебя лишь умею обнять,

В этой жизни я все понимаю,

Все, чего невозможно понять!

В глубинах нашей жизни, как в неиссякаемых подземных колодцах, сохранялась национальная поэзия. В отличие от экстравагантных упражнений, гладких стихотворных новелл, пресных публицистических монологов эстрадных поэтов в стихах Н. Рубцова и А. Передреева боль была не придуманной, слезы не театральные, гнев не наигранный. Какая-то тонкая щемящая мелодия, полная непроходящей печали и неизбывной нежности, сопровождала стихи двух поэтов. И на нее не могла не откликнуться душа Вампилова…

Кстати, комический случай в связи с отношением молодого драматурга к «идейным» темам припомнил А. Симуков. Как-то он решил представить Александра своему товарищу, крупному чиновнику Министерства культуры СССР. Автор воспоминаний специально подчеркнул, что это был добрый человек; он радушно принял молодого автора. А так как встреча происходила накануне пятидесятилетия Октябрьской революции, то хозяин кабинета спросил: каким творческим взносом готовится молодой писатель отметить «священную дату»? «Наступила маленькая пауза, — рассказывает А. Симуков, — и я увидел на лице Саши столь знакомую мне полуулыбку, добрую, чуть насмешливую, одновременно подчеркнутую дымкой какой-то задумчивой грусти. И я понял, что в эту минуту из нас троих самым взрослым был он — по сравнению с нами, великовозрастными дядями, совсем еще мальчик! В выражении Сашиного лица, в его мудрой, всепонимающей улыбке было как бы снисхождение к нам, к нашим, в общем-то, близоруким расчетам, словно Саша хотел нам сказать — магии дат для искусства не существует…»

Живые подробности учебы Александра на ВЛК и времяпрепровождения в общежитии Литинститута оставил его сокурсник Николай Сидоров:

«Как-то по весне на нашем седьмом этаже был создан “крышком” — крышной комитет. Членам его предписывалось ночевать только на крыше… Притаскивали матрацы, подушки и устраивались лагерем в огромной корытообразной выемке, откуда свалиться было просто невозможно. Внизу сиял безбрежный разлив миллионов огней московских площадей и улиц, совсем рядом светилась под луной Останкинская телебашня, а на нашем высотном пятачке стоял хохот и гомон. Саша тоже был членом крышкома. От него исходили многие идеи нашего чудаческого бытия. Он слыл большим выдумщиком.

С чьей-то легкой руки ровно в полночь на крыше проводилось чаепитие и обязательно с вареньем. Очередной дежурный, ответственный за эту полуночную трапезу, кипятил и заваривал на кухне крепкий чай, доставлял на верхотуру и разливал ароматный напиток по нашим кружкам. Словом, было здорово и чертовски весело.

Крышком наш, правда, продержался “на высоте” недолго. О его существовании, ночных пиршествах прознало начальство Литинститута, и на чердачной двери, через которую мы проникали к звездам, комендант общежития нацепил пудовый, амбарный замок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: