Дмитрий Зицер - Практическая педагогика. Азбука НО

- Название:Практическая педагогика. Азбука НО

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Стрельбицький»

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Зицер - Практическая педагогика. Азбука НО краткое содержание

«Практическая педагогика: азбука НО» отвечает на один из главных педагогических вопросов: как сегодня нужно учить, чтобы все участники образовательного процесса не только не жалели о потраченном времени, но и получали от этого процесса настоящее удовольствие? Книга описывает новые способы взаимодействия с меняющейся реальностью, предлагает профессиональный язык, понятный современным молодым людям. Считая педагогику творческой профессией, более того – видом искусства, авторы книги, Дима Зицер и Наташа Зицер, дают практические ответы на многие профессиональные вопросы, предлагают современный инструментарий, многократно опробованный в разных странах по всему миру.

Практическая педагогика. Азбука НО - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Последнее утверждение базируется на одной из идеологических основ манипулятивного подхода – так называемом «праве на воспитание», под которым понимается реальное право одних на воспитание других и, соответственно, существование априори воспитателей и воспитуемых. Деление, естественно, происходит по формальным признакам. Например, по принципу возраста: исполнилось 18 лет и из объекта воспитания мы можем превращаться в субъекта. Или по принципу семейного положения: создал собственную семью и получил право воспитывать других. Или просто по принципу «кто сильнее – тот и прав». При этом, что характерно для манипулятивного подхода, провозглашаются иные обоснования права на воспитание: больший опыт (как будто опыт – это количественная категория), идеологическая правота («так надо»), обладание неким высшим знанием («жизнь так устроена») и проч.

Таким образом, проявляется еще одна характерная черта авторитарного подхода – догматичность в обосновании целей процесса. В самом деле, поскольку в этой модели невозможно допустить, чтобы цели процесса формулировал участник, педагогам все приходится объяснять самим. Что они и делают с большим или меньшим успехом:

– «А как же иначе? Неуч не может стать достойным членом общества»;

– «Это должен знать каждый»;

– «Меня так воспитывали и ничего – достойным человеком стал»;

– «Потом благодарить будет».

Наконец, последний бастион – защита «от обратного»: «А вы что, предлагаете не учиться?»

При этом, заметим, объекта как бы и не существует, хотя все делается «его именем».

Теперь ответим на вопрос, почему наш «объект» все-таки учится. Несложно. Не правда ли, ответ очевиден? Похоже, именно потому, что этого хочет «субъект». Это учеба по принципу «а то хуже будет». Поначалу он учится, чтобы родители и учителя не сердились, потом – чтоб не приставали («себе дороже») и наконец, в завершение усваивает правила игры и учится, т. к. иначе «не выжить». А где же оно, пресловутое желание ученика, о котором мы, педагоги, столько говорим и так печемся? Неужели само исчезло второго сентября?!

Кстати, не легче в этой модели приходится и учителю. Он быстро становится заложником интереса ученика, его поведения, желания или нежелания учиться. Педагог вынужден постоянно заниматься организацией условий для «нормального» процесса. Поскольку интерес ученика в объектно-субъектной модели не структурирован, случаен, спонтанен, учитель может надеяться только на внешние, формальные признаки процесса – тишину в классе, раскрытые глаза учеников, аккуратные тетради и т. п. Именно этого (в различных вариантах) ему и приходится требовать от «объектов», для того чтобы хоть как-то вести процесс.

Одной из любопытных модификаций манипулятивного подхода является так называемая «любовь к детям». Ко всем детям вообще, без разбора. Это модель полного обезличивания, отказывающая человеку-объекту в какой бы то ни было личностной состоятельности. «Ты ребенок – тебя положено любить». Именно для этой модификации характерны умиление в качестве реакции на маленьких детей (как на котят), преувеличенные аплодисменты после исполнения песенки, использование слов с уменьшительно-уничижительными суффиксами, например, ребятишки (ср. людишки). Естественно, что именно эта модель дает сбои при первом серьезном испытании, поскольку на практике любить всех невозможно – вот кому-то конкретному и достается…

Понятно, что мы не против любви к людям. Мы – за! Вот только «профессиональные любители» детей к педагогике, да и вообще к личностному взаимодействию не имеют никакого отношения. Такая «любовь» зачастую становится оправданием воистину ужасных действий, сопровождаемых рефреном: « это любя».

Короче говоря, дети не виноваты, что их любят…

Часто гуманистический подход понимают как «перевертыш». На нашей схеме его можно было бы изобразить при помощи стрелок, направленных от ученика (ребенка) ко всем остальным. По понятным причинам модель таких взаимоотношений называется субъектно-объектной. Ученик в ней предстает субъектом процесса, а все остальные – объектами. Конечно же, назвать такую систему гуманистической невозможно. В том, что весь мир как бы существует для субъекта процесса, вертится вокруг него, нет и намека на творческое взаимодействие и гармоничное развитие. Это действительно просто «обратная сторона медали» – те же модели манипуляции и насилия с той единственной разницей, что у ребенка сил и опыта поменьше, чем у остальных.

Понятно, почему так часто приходится сталкиваться с неприятием гуманистического похода. Ведь если представлять его как субъектно-объектную модель, действительно может стать страшно, видится эдакий ребенок-монстр, у которого весь мир «на посылках».

Однако спешим успокоить: на практике такая модель в чистом виде почти отсутствует. В частичном варианте ее можно наблюдать, например, в школах, где по тем или иным причинам (например, финансовым) ученик считается заказчиком, клиентом, а учителя обслуживающим персоналом. Еще реже намек на такую модель присутствует в некоторых типах семейных отношений. [15] Не следует путать отношения субъект-объект с явлением, которое в манипулятивном подходе принято называть детской избалованностью. В его основе лежат совершенно иные механизмы, анализировать которые в этой книге не совсем уместно.

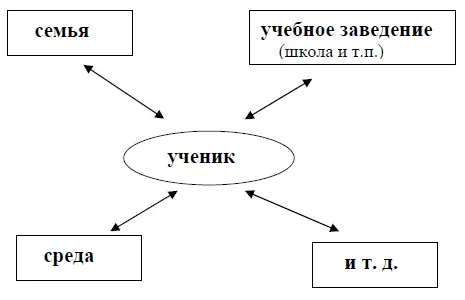

Мы переходим к третьей модели. На схеме она выглядит следующим образом:

Перед нами субъектно-субъектная модельвзаимоотношений. Именно на ее основе реализовывается гуманистический подход.

Как видно на схеме, в этой модели все участники процесса являются субъектами, и между ними налажено взаимодействие. [16] В идеальном процессе следовало бы обозначить и непосредственные связи между всеми субъектами: семьей и школой, школой и средой и т. п. Однако на практике такие связи осуществляются, в основном, через участника.

Итак, гуманистический подход заключается не в техническом признании за участником права на свободное развитие личности. Сам факт такого признания предполагает априори существование высших существ, наделенных особыми полномочиями относительно участников. Гуманистический подход и не в техническом обеспечении участника всем необходимым для гармоничного развития его личности (перевертыш).

Принципиальным моментом предстает взаимопризнаваемая субъектность всех участников процесса, право на самих себя, которым обладают и участники, и педагоги.

В рамках гуманистического подхода базисным является представление педагога о личностной целостности ученика, вне зависимости от его возраста, пола, социального положения, национальности и т. д. [17] При этом базисным же, однако, является понимание того, что целостность может проявляться через те же составляющие: возраст, пол, национальную принадлежность и т. д.

Интервал:

Закладка: