Дмитрий Зицер - Практическая педагогика. Азбука НО

- Название:Практическая педагогика. Азбука НО

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Стрельбицький»

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Зицер - Практическая педагогика. Азбука НО краткое содержание

«Практическая педагогика: азбука НО» отвечает на один из главных педагогических вопросов: как сегодня нужно учить, чтобы все участники образовательного процесса не только не жалели о потраченном времени, но и получали от этого процесса настоящее удовольствие? Книга описывает новые способы взаимодействия с меняющейся реальностью, предлагает профессиональный язык, понятный современным молодым людям. Считая педагогику творческой профессией, более того – видом искусства, авторы книги, Дима Зицер и Наташа Зицер, дают практические ответы на многие профессиональные вопросы, предлагают современный инструментарий, многократно опробованный в разных странах по всему миру.

Практическая педагогика. Азбука НО - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Отказаться отказаться от подписания договора, выступив против мнения большинства;

– Подписать подписать договор фиктивно, заранее признавая несерьезность происходящего.

Трудно предпочесть одну из представленных возможностей.

Зачем же все это проделывается? Уж не ради ли того, чтобы в любой удобный момент иметь возможность для манипуляции группой: «Вы же сами это предложили, и подписались под договором, а теперь не выполняете!?»

Понятно, что в групповых договорах могут оговариваться не только дисциплинарные моменты, но и пункты, касающиеся отношений в группе, например, «уважать друг друга» или «каждый имеет право высказать свое мнение». Однако, по опыту, участники вовремя приходят на занятия и уважают чужое мнение, руководствуясь вовсе не групповым договором, а совершенно иными соображениями, главное из которых их личный интерес .

Безусловно, строя личностные взаимоотношения в рамках педагогического процесса, можно и должно договариваться друг с другом. Однако в этом случае речь идет не о групповом договоре, а о диалоге , взаимодействии, поиске компромисса. И уж конечно, совершенно недопустимы манипуляции учителя-ведущего по принципу: «Давайте договоримся, что будет то-то и то-то». В этом случае речь идет просто об обмане участников: не смотря на то, что их мнение никто не спрашивал, введение некоего правила представляется как договор.

Гуманистический подход

1. от лат. Humanus – человеческий;

2. гуманизм – движение эпохи Возрождения, провозгласившее принцип свободного развития человеческой личности.

Неформальное Образование основывается на гуманистическом подходе. Это не просто педагогическая начинка, а цельный идеологический базис, на котором стоит все здание. НО – практика гуманистического подхода, [13] О гуманистическом подходе написано множество книг. Эта глава – лишь краткое практическое изложение его основ.

а наша книга представляет пути и методы его реализации. Поэтому многое в системе, представленной в Азбуке, можно осознать только хорошо понимая, что такое гуманистический подход.

На первый взгляд, предмет представляется вполне ясным. Гуманистический – значит человеческий, признающий в ребенке(ученике, участнике ) человека, личность. Именно с таким определением довольно часто приходится сталкиваться. Однако на деле все оказывается не так просто.

Сделаем краткий анализ приведенного определения. Кто, собственно, должен признать в ребенке личность? Ответ как будто очевиден: взрослый, педагог, преподаватель. Но ведь тогда получается, что этот взрослый изначально наделен некой высшей силой, позволяющей признавать или не признавать, видеть личность (если повезет) или, напротив, считать ребенка низшим существом. Неужели это и есть гуманизм? Попробуем разобраться.

Начнем, как ни покажется странным, с подхода, противоположного гуманистическому. Это необходимо не только в силу широкого распространения этого подхода, но и потому, что его механизмы важны для понимания самого принципа взаимоотношений в педагогическом процессе, да и вообще в жизни. Кроме того, многие особенности гуманистического подхода легче осознать, идя «от обратного», анализируя более знакомые и привычные механизмы.

Подход, о котором идет речь, мы и наши единомышленники называем авторитарным, силовым, манипулятивным, хотя, надо признать, его апологеты искренне видят в нем единственно возможный способ организации педагогического процесса.

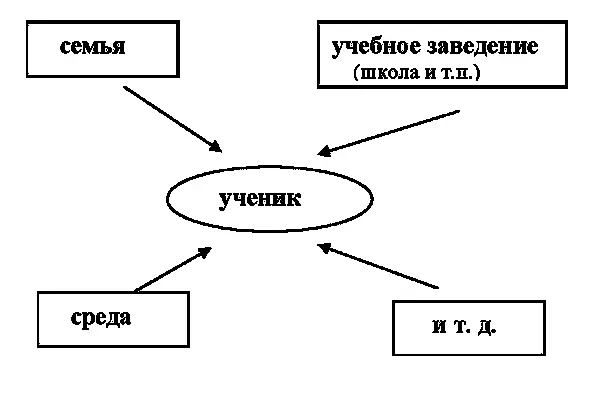

Схематически подход мог бы быть изображен так:

В этой схеме представлен определенный тип взаимоотношений в процессе обучения и воспитания. Нетрудно заметить, что в этой модели взаимоотношений между учеником и педагогическими «институтами», первый всегда является объектом приложения энергии вторых. Таким образом, перед нами модель, называемая объектно-субъектная.

Такая система взаимоотношений обладает вполне понятными характеристиками: образовательный процесс один для всех с однажды определенным педагогическим подходом (если участник не вписывается в процесс – плох участник), необходимость постоянного поиска способов управления (именно управления, поскольку объектно-субъектная модель не предусматривает совместного определения условий сосуществования), программа, основанная на личности педагога (без учета личности участника).

Именно в рамках объектно-субъектной модели так часто приходится наблюдать игру в «кошки-мышки» между педагогами и учениками. Педагоги всеми силами стремятся заставить участников изучать программу, участники пытаются самыми разными способами этого избежать. Такое противостояние в той или иной форме практически неминуемо, поскольку заложено в самой системе. [14] Это, однако, не означает, что для участников урок, занятие, лагерь проходят плохо, ведь личностный интерес существует у них всегда, независимо от того, берут его в расчет педагоги или не берут. И всегда участники будут искать пути его реализации. Правда, большей частью, вне какой бы то ни было зависимости от педагога, его целей, материала и т. д.

Строго говоря, вероятно, можно слишком долго не теоретизировать, ведь объектно-субъектная модель отношений и авторам, и практически всем читателям известна в мельчайших подробностях. Наверняка, вы помните, о чем речь?. Есть много-много субъектов: учителя, семья, прохожие на улице, вожатые в лагере и т. д. и т. п., короче говоря, существуют все те, кто готов, способен и должен осуществить непосредственно или опосредовано воспитательный процесс. Очевидно, что без того, кого мы воспитываем, не получится ничего, – поэтому имеется и объект – ребенок, ученик и т. д. В рассматриваемой модели педагогическая энергия субъектов направлена непосредственно на объект. Причем, что важно, направлена практически постоянно.

Вспомните, как устроен день человека лет 11 (старше? младше?) в этой модели. С утра и до вечера он, так или иначе, является объектом приложения воспитательного процесса. Его воспитывают все: не только учителя и родители, которые «как бы» имеют на это полное право (?!), но и просто все, кому не лень. Помните? «Ты почему кричишь\бежишь\кривляешься?! Почему шнурки развязаны? Так себя не ведут! Перестань вертеться! Надо помогать старшим!..» И так далее и тому подобное.

Прервем этот бесконечный ряд. Принципиальной и неизменной остается уверенность субъектов в том, что подобным способом непрерывного воздействия они могут многого добиться. Более того, что такое воздействие является не только их правом, но и священной обязанностью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: