Татьяна Доронова - Девочки и мальчики 3–4 лет в семье и детском саду

- Название:Девочки и мальчики 3–4 лет в семье и детском саду

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Линка пресс»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8252-0067-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Доронова - Девочки и мальчики 3–4 лет в семье и детском саду краткое содержание

Книга адресована специалистам в области дошкольного образования, преподавателям и студентам педагогических учебных заведений и родителям.

Девочки и мальчики 3–4 лет в семье и детском саду - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

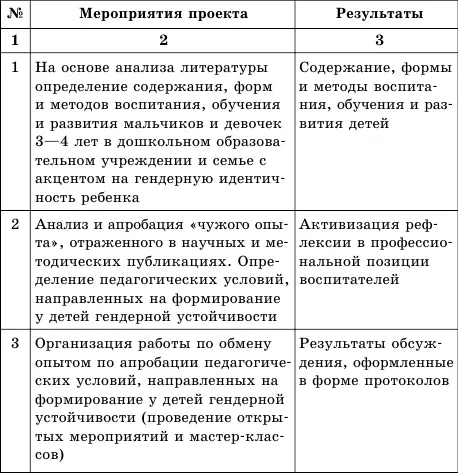

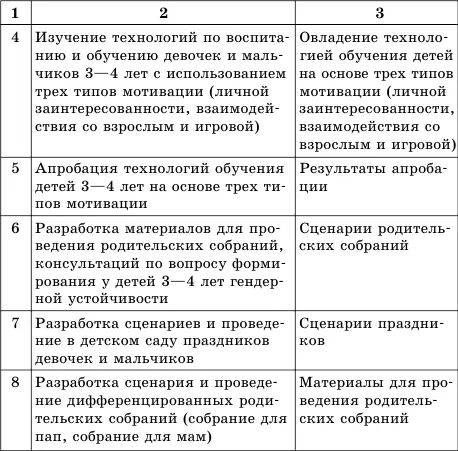

В настоящее время воспитатели в основном ориентированы на систему повышения квалификации, которая организована областными, городскими, окружными институтами повышения квалификации работников образования. Наш опыт внутрисадовской системы повышения квалификации по вопросам гендерного воспитания свидетельствует о том, что рассматривая вопрос о культуре педагога, об его постоянном росте, следует особенно выдвигать путь самоорганизации и путь коллективного анализа педагогической практики, которые являются незаменимой педагогической школой повышения качества дошкольного образования.

Формирование у родителей гендерной компетентности

С момента рождения и на протяжении всей жизни человек является действительным членом сообщества. Семья, подобно другим социальным механизмам, не может существовать вне традиций, не следуя определенным образцам деятельности, которые воспроизводятся каждым новым поколением. Родительские отношения и образцы воспитания являются теми традициями, которые передаются из поколения в поколение и играют важную роль в воспитании ребенка, и в том числе в появлении и становлении у него гендерной идентичности.

Общеизвестно, что присущая ребенку-дошкольнику способность к подражанию позволяет ему рано выбрать среди окружающих его взрослых определенный образец поведения. Сначала он имитирует некоторые внешние признаки поведения того человека, которого выбирает в качестве примера для подражания, затем происходит более глубокое «приравнивание» себя к личности человека-образца. При этом ребенок заимствует не только проявления некоторых действий и внешних отличительных признаков, но и такие сложные качества личности, как мягкость или решительность, стойкость или доброта, отзывчивость.

Очень часто в иерархии семьи современного типа мать занимает главенствующую позицию, и как следствие – отсутствие стабильности в занимаемых гендерных позициях. Поэтому ребенок часто не осознает роли, отведенной его полу. Подобная асимметрия в распределении половых ролей характерна для неполных семей, где чаще всего «родителем» является мать-одиночка или бабушка.

У мальчиков, воспитанных только матерью, наблюдается развитие «женских» черт характера: излишняя мягкость, феминизированность. Женщина для него выступает в роли авторитета, защитника, командира. В других случаях вследствие развития так называемой «компенсаторной мужественности» ребенок, наоборот, становится черствым и жестким.

Тесная эмоциональная близость мальчика с матерью в период дошкольного детства влияет на его отношения со сверстниками, порой осложняя их, а сильный материнский гнет отрицательно сказывается на формировании личности.

Девочки легче адаптируются к разным ситуациям: они менее чувствительны, чем мальчики, в этом возрасте, и полностью копируют своих мам, бабушек, но при этом также не всегда знают, как вести себя и как строить отношения с представителями противоположного пола. Дочери разведенных родителей перенимают критическое отношение матери к ушедшему отцу и мужскому полу вообще.

Неоднозначно и влияние отцов. Например, напряженные, плохие отношения с отцами сильнее влияют на формирование половых девиаций у мальчиков и девочек, чем взаимоотношения с матерью. Слишком строгий и требовательный отец, которому ребенок никак не может угодить, подрывает его самоуважение. Было установлено, что роль отцов в усвоении ребенком половой роли может быть особо значимой – они в большей степени, чем матери, приучают детей к соответствующим ролям, подкрепляя развитие женственности у дочерей и мужественности у сыновей. Если мужчина покинул семью до того, как его сыну исполнилось пять-шесть лет, то сын впоследствии часто оказывается более зависимым от своих ровесников и менее уверенным в себе, чем мальчик из полной семьи.

Очевидно, что для того, чтобы обеспечить полноценное развитие ребенка 3–4 лет в семье с учетом его гендерных особенностей, родители должны быть знающими, осведомленными в данном вопросе, т. е. компетентными. При этом компетентность родителей не может появиться в результате того, что они прослушают лекцию или их проконсультирует специалист. Компетентность родителей предполагает овладение ими культурологическими аспектами гендерного воспитания, которые включают широкий круг вопросов социального, психолого-педагогического и даже исторического плана. Так, например, родителям важно знать, как воспитывали девочек и мальчиков наши предки и что можно перенести из прошлого в настоящее. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Анализ литературы убедительно показывает, что в уникальной, вырабатываемой веками системе народного воспитания гендерная компетентность родителей формировалась легко и естественно.

Результаты исследований научного центра «Психофизиология матери и ребенка» Санкт-Петербургского государственного университета свидетельствуют о том, что при рождении даже пуповину девочкам и мальчикам отрезали по-разному. Пуповину девочки обрезали ножницами над веретеном или на гребенке, что символизировало наделение ее качествами труженицы, хозяйки и рукодельницы. Пуповину мальчику обрезали ножом с использованием инструментов для обработки дерева, чтобы он в будущем оказался хорошим работником.

Интерес представляет и традиция заворачивания новорожденных девочек в рубаху отца, а мальчиков – в рубашку матери. Ученые считают, что это связано с «программированием» будущего ребенка. Люди мечтали о том, что когда их сын вырастет и женится, то его жена воплотит в себе все то, что дорого ему в родной матери, а дочь в своем избраннике сможет увидеть черты отца. При этом очевидно, что в данной традиции был заложен глубокий смысл передачи гендерных ролей, которые по женской линии несли в себе терпимость, сдержанность, любовь и доброту, а по мужской – стойкость, мужество, ответственность и многое другое, о чем могли мечтать родители при рождении своего ребенка.

На ранних стадиях развития человеческого общества уход за детьми и их воспитание было делом всей родовой общины, поэтому на каждом члене общины лежала обязанность заботиться о детях, воспитывать и обучать их. Основные педагогические функции осуществляли, как правило, ближайшие родственники и наиболее авторитетные и уважаемые сородичи – старейшины. Дело воспитания совершалось параллельно с другими делами и занятиями и носило черты гендерной педагогики: мальчиков готовили преимущественно к мужским видам деятельности (учили охотиться, ловить рыбу, загонять добычу, изготавливать оружие и орудия труда), а девочек приучали к ведению домашнего хозяйства (приготовлению пищи, хранению огня, собиранию растений).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: