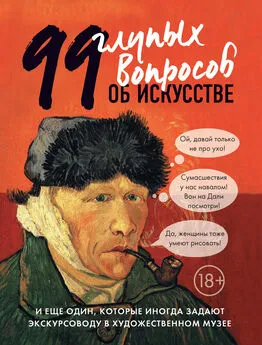

Алина Никонова - 99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее

- Название:99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2018

- ISBN:978-5-04-097378-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алина Никонова - 99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее краткое содержание

Алина Никонова – искусствовед и блогер – отвечает на вопросы, которые вы не решались задать:

– почему Пикассо писал такие странные картины и что в них гениального?

– как отличить хорошую картину от плохой?

– сколько стоит все то, что находится в музеях?

– есть ли в древнеегипетском искусстве что-то мистическое?

– почему некоторые картины подвергаются нападению сумасшедших?

– как понимать картины Сальвадора Дали, если они такие необычные?

99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

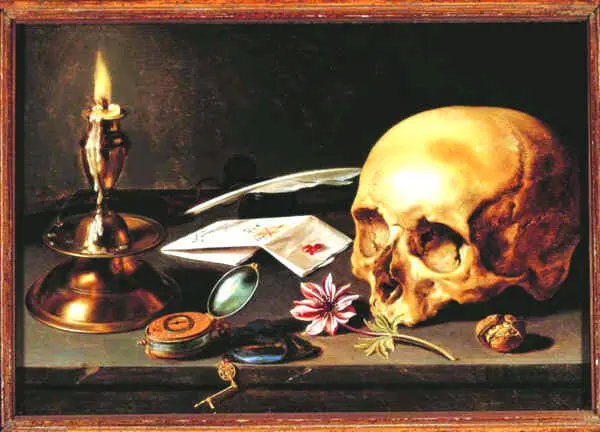

В Нидерландах даже существовали художественные центры, которые специализировались на определенных сюжетах. Например, художники Харлема предпочитали писать так называемые завтраки, в Утрехте специализировались на цветочных букетах, в Лейдене, университетском городе, где было много ученых, любили писать натюрморты на тему бренности земного существования, именуемые Vanitas, с непременным черепом в центре композиции, а в Гааге, славящейся рыбным рынком, особой популярностью пользовались «рыбные» натюрморты.

ПИТЕР КЛАС. НАТЮРМОРТ С ЧЕРЕПОМ (VANITAS). 1625

До нас дошли не только работы «малых голландцев», но и многочисленные сборники с толкованием символов и эмблем того времени. Конечно, в основном они доступны, да и интересны только специалистам по соответствующему периоду истории искусства. А для обычных зрителей остаются блестяще написанные замечательные картины, которые мы можем толковать так, как нам это понятно сейчас, тем более что все эти полотна открыты для творческого переосмысления зрителем.

56

Петр I отсылал русских художников учиться за границу и приглашал к нам иностранных мастеров. Кого именно и какова была их дальнейшая судьба?

Дотошная дама в зале русского искусства XVIII векаКак всегда в нашей стране, по-разному!

Для Петра I было важно приблизить русскую жизнь к европейским образцам во всех сферах, в том числе и в сфере художественной жизни. Он нашел два самых быстрых способа подогнать русское искусство под европейские стандарты: обучение русских художников за границей и приглашение на работу в Россию иностранных мастеров. Хотя иностранные специалисты, в том числе и связанные с искусством, в частности архитекторы и граверы, появлялись еще в допетровской Руси. Но это были редкие случаи, а во времена Петра «трудовая эмиграция» приобрела массовые масштабы.

ГОДФРИ НЕЛЛЕР. ПОРТРЕТ ПЕТРА I. 1698

Интересно, что в России могли найти себя только профессионально крепкие, но посредственные художники, поскольку в нашей стране всегда нужно было приспосабливаться, а люди, имеющие собственное мнение, никогда не могли жить спокойно. Так, не смог остаться в России знаменитый французский архитектор Жан-Батист Леблон(1679–1719), делавший для Петра проект застройки Петербурга и строительства Петергофа. Архитектор до такой степени поссорился с царем, что, по слухам, тот приказал его высечь. Леблон умер вскоре после этого, возможно, не пережив унижения.

Странная метаморфоза произошла с еще одним художником, который оказался в России также еще во времена правления Петра. Это был довольно известный французский портретист Луи Каравакк(1684–1754). В Россию он приехал мастером рокайльного портрета. Его первые работы, когда он писал детей Петра, отличались камерностью и даже некоторой фривольностью. Во всяком случае, он изобразил, например, юную Елизавету Петровну в виде Дианы, нагой и возлежащей на царской горностаевой мантии. Но, прожив некоторое время в России и приноровившись к запросам заказчиков, Каравакк начал писать типичные парадные барочные портреты, на которых царствующие особы представали в официальной обстановке и при всех регалиях. Вообще, стиль рококо следует в истории искусства за стилем барокко, а некоторые исследователи даже считают, что рококо – это завершающая стадия барокко. Так что такой регресс в творчестве одного художника – довольно исключительное явление. Зато можно сказать, что Каравакк прекрасно адаптировался в России.

Еще один из иностранных художников, саксонец Иоганн Готфрид Таннауэр(фамилия иногда переводится как Данхауэр) (1680–1737), приехал в Россию в 1711 году, проработал в Петербурге 26 лет и там же и умер. Его карьера сложилась вполне успешно, он был востребован при всех правителях, начиная с Петра I и кончая Анной Иоанновной. Таннауэр был мастером парадного барочного портрета в лучших европейских традициях XVII века, и его работа пришлась по душе еще несколько варварскому в своих вкусах русскому обществу, ценящему пышность, торжественность и великолепие.

Имена Каравакка и Таннауэра более всего известны среди художников, приглашенных Петром в Россию, но таких мастеров было больше. Среди них, например, швейцарец Г. Гзель, Ф. Пильман, Б. Тарсиа. Также в Россию при Петре были приглашены архитекторы Доменико Трезини(1670–1734) из Швейцарии, Кристоф Конрад(ок. 1670 – после 1746) из Саксонии, Теодор Швертфегер, Андреас Шлютер(1660–1714) и многие другие архитекторы, скульпторы, граверы, резчики по дереву, в общем, все те, кто должен был способствовать превращению петровской новостройки в прекраснейшую из европейских столиц.

Но все же гораздо бо́льшие надежды Петр I возлагал на русских художников, отправленных учиться или стажироваться за границу. Например, в 1716 году в Италию поехал уже известный к тому времени русский мастер Иван Никитин(1680–1742 (?)) вместе с братом Романом(1691–1753) и еще двумя пансионерами. Никитин отправился именно на стажировку, до этого он прошел неплохую школу у голландского гравера Адриана Шхонебека, работавшего при Оружейной палате. Там же, как предполагают некоторые исследователи, Никитин учился и у русских мастеров парсуны. Его ранние портреты настолько впечатлили Петра I, что он выделил средства на заграничную поездку Никитина («со товарищи»).

В Италии Никитин прожил около четырех лет. Он побывал в Риме, где копировал некоторые знаменитые полотна в Ватикане, затем посещал Академию художеств в Венеции и учился в мастерской Томмазо Реди, профессора Флорентийской академии художеств.

В 1720 году по приказанию Петра I братья Никитины вернулись и продолжили работать в России. Заграничные успехи Ивана Никитина настолько впечатлили царя, что он даровал художнику звание «гофмалера», то есть придворного живописца, выделил участок земли для строительства дома недалеко от своего дворца и пожаловал преимущественное право писать портреты царских особ.

Впрочем, фортуна в нашей стране – вещь переменчивая, и во времена Анны Иоанновны Иван и Роман Никитины оказались участниками придворных интриг и заговоров, попали в опалу, а затем и вовсе были арестованы и шесть лет провели в Петропавловской крепости, пока шло следствие. Затем их сослали в Тобольск, где братья находились до 1742 года, когда на престол взошла Елизавета Петровна, помиловавшая своим указом всех жертв предыдущего режима. В том же году Никитины выехали из Тобольска назад в Петербург, но вернуться смог только Роман. Судьба Ивана остается невыясненной. Предполагается, что по дороге он заболел и умер, но где именно и когда, до сих пор неизвестно. Роман Никитин прожил до 1753 года, написал еще некоторое количество картин, но уровень его дарования был гораздо более скромен, нежели у брата.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Лейнер - Зачем мужчинам соски? [Вопросы, которые ты осмелишься задать доктору только после третьего бокала] [litres]](/books/1060536/mark-lejner-zachem-muzhchinam-soski-voprosy-kotory.webp)