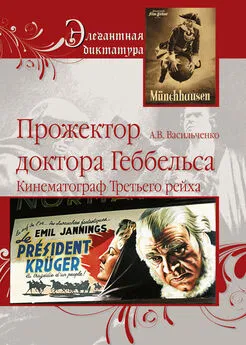

Андрей Васильченко - Прожектор доктора Геббельса. Кинематограф Третьего рейха

- Название:Прожектор доктора Геббельса. Кинематограф Третьего рейха

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вече»

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9533-4216-2, 978-5-4444-8341-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Васильченко - Прожектор доктора Геббельса. Кинематограф Третьего рейха краткое содержание

Прожектор доктора Геббельса. Кинематограф Третьего рейха - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Новый шаг навстречу телевидению был сделан, когда в 1873 году английский инженер Виллоуби Смит при изучении глубоководных кабелей открыл, что химический элемент селен был фотопроводящим. Несколько позже португальский физик Адриано де Павия решил использовать свойства селена для передачи изображения на расстояние. Он предлагал проецировать на покрытый селеном химический диск любое изображение, после чего оно должно было исследоваться специальным металлическим штифтом. На этот раз предполагалась передача подвижного изображения. При изучении диска с селеновым напылением на светлых пятнах должен был посылаться сигнал, который зажигал специальную лампочку на большом экране, составленную из множества небольших ламп накаливания. Поскольку штифт должен был исследовать металлический диск со скоростью 10 оборотов в секунду, то на «экране» должно было возникать некое подобие динамичной картинки. Сразу же оговоримся, что этот проект так и не был воплощен на практике, хотя он был позже использован пионером телевидения Денешем фон Михаем.

6 января 1884 года произошло еще одно событие, которые приблизило мир к эре телевидения. В тот день 23-летний студент Пауль Нипков принес в Берлинское патентное бюро описание своего изобретения. Оно начиналось со слов: «Описываемый ниже аппарат предназначен для того, чтобы передать изображение объекта, находящегося в пункте А, в любой пункт Б». Изобретение получило название «диска Нипкова». Это был вращающийся диск с отверстиями, расположенными по спирали, которые при вращении должны были «воспринимать» изображение. 50 лет спустя Нипков вспоминал: «Это было на Рождественский сочельник 1883 года в Берлине, в моей студенческой каморке, в доме 13 по Филипп-штрассе, что стоял рядом с храмом. Я сидел напротив керосиновой лампы, погруженный в свои мысли. Внезапно ко мне сама собой пришла мысль, как сделать телевидение. Она родилась в моей голове без каких-либо усилий. Я видел мозаичное изображение, разбитое по строкам, на фоне которого вращалась линза с отверстиями в виде спирали. При этом несколько светлых пятен превращались в электрический импульс и должны были быть спроецированы при помощи аналогичного диска с отверстиями». Годом позже Пауль Нипков стал конструктором в Берлинском обществе железнодорожных сигналов. Несмотря на то, что патент на изобретение со временем был аннулирован, само новшество немца было положено в основу так называемого механического телевидения. Хотя многие полагали, что по сравнению с идеями де Павия это был некоторый регресс, с точки зрения продвижения к телевидению современного типа. Лишь в начале 30-х годов было окончательно осознано преимущество электронно-лучевого телевидения над механико-оптическим. Лишь только к этому времени стало ясно, что «диск Нипкова» с точки зрения прогресса был тупиковой ветвью.

Денеш фон Михай

Граф Георг фон Арко и Август Каролус

Следующей вехой в развитии телевидения стало изобретение «брауновской трубы», которая на первый взгляд не имела никакого отношения к данному средству массовой информации. Физик Фердинанд Браун (1850–1918), бывший профессором в Страсбургском университете, разработал в 1897 году позже названную по его имени электронно-лучевую трубку. Речь шла о стеклянной трубке, выполненной в форме бутылки, проходя через которую электронный луч попадал на фосфоресцирующий экран. Позже принцип «брауновской трубки» был использован для создания экрана телевизора. Впрочем, сам изобретатель не видел никаких перспектив использования своего открытия для создания телевидения. Более того, он был не на шутку рассержен, когда его 23-летний ассистент Макс Дикман решил использовать электронно-лучевую трубку для телевизионных экспериментов. Браун полагал себя серьезным физиком, а потому считал, что телевидение было недостижимой технической утопией. Сам Макс Дикман вспоминал по данному поводу: «Браун не испытывал никакого восторга по поводу того, что его электронно-лучевая трубка должна была применяться в телевизионных экспериментах. Тогда телевидение считали выдумкой, чем-то вроде вечного двигателя».

Но тем не менее Макса Дикмана и его приятеля Густава Клаге вряд ли могло смутить общественное мнение. В сентябре 1906 года они подают заявку на выдачу патента устройства, которое совмещало в себе «диск Нипкова» и «брауновскую трубку», что позволяло данному устройству при 20-строчной развертке передавать изображение со скоростью 20 кадров в минуту. По сути, Дикман был первым, кто не только одновременно использовал два изобретения, но и доказал их применимость для телевизионных проектов.

Начавшаяся Первая мировая война фактически приостановила все проекты по созданию телевидения. Однако уже в начале 20-х годов к ним обращается целый ряд исследователей из самых разных стран. В Англии это был Джон Бэрд, в США – Владимир Зворыкин и Чарльз Дженкинс, во Франции – Рене Бартелеми. В Германии этой проблемой занимались Август Каролус и Денеш фон Михай.

Денеш фон Михай, немецкий исследователь венгерского происхождения, еще в 1919 году создал свой первый «Телехор», при помощи которого он мог по беспроводной связи передавать на расстояние до 5 километров изображение неподвижных объектов, например щипцов или ножниц. Каролус начал свои эксперименты лишь в 1923 году в Лейпцигском университете. Его телевизионное изображение, которое было продемонстрировано осенью 1924 года немецкому промышленнику и Имперскому комиссару по вопросам радио Гансу Бредову, имело развертку в 48 строк и частоту 10 кадров в секунду. Зимой 1926/27 года в Германии был сконструирован аппарат, который, имея ту же самую строчную развертку, передавал изображение с частотой 12,5 кадра в секунду. При этом экран, созданный Каролусом, имел размер 30×40 сантиметров. Экран, созданный в 1928 году фон Михаем, был более компактным. Он имел размер 4×4 сантиметра и передавал 900-точечное изображение при 30-строчной развертке с частотой 10 кадров в секунду.

Оба аппарата были представлены на Берлинской радиовыставке, которая проходила в 1928 году. При этом фон Михай представлял интересы имперской почты, а Каролус интересы немецкой фирмы «Телефункен», в которой с 1924 по 1945 год он работал консультантом. Реакция общественности на продемонстрированные ей аппараты была противоречивой. С одной стороны, они были сенсацией, с другой стороны, многие немцы были разочарованы размытым и нечетким изображением, которое транслировалось на обоих аппаратах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Васильченко - «Лили Марлен» и другие. Эстрада Третьего рейха [без иллюстраций]](/books/1088230/andrej-vasilchenko-lili-marlen-i-drugie-estrada.webp)