Эрик Кандель - Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней

- Название:Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085501-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Кандель - Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней краткое содержание

Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вывод исследователей был отчасти основан на другом случае, связанном с пациентом E. V. R. – способным бухгалтером, у которого в результате операции была повреждена вентральная область префронтальной коры. Хотя коэффициент интеллекта пациента остался несколько выше среднего, E. V. R. перестал быть организованным, ответственным человеком. В его личной жизни начались неурядицы. Кроме того, E. V. R. демонстрировал некоторые поразительные аномалии. Электроды, закрепленные на коже, не выявили никакой реакции ни на демонстрацию изображений ужасных сцен, ни эротических картинок.

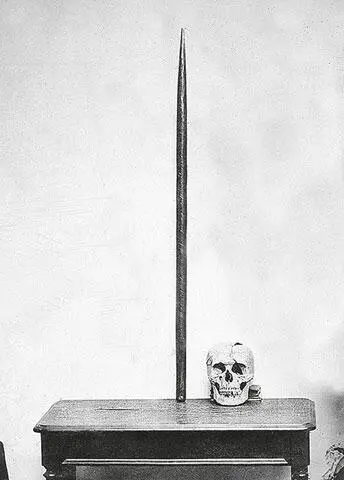

Рис. 22–4. Череп Финеаса Гейджа и лом, пробивший ему голову.

Результаты работы Ханны и Антонью Дамазью с E. V. R. явились эмпирическим подтверждением представлений Фрейда об эмоциях как о неотъемлемой составляющей рациональных действий. Пациент сохранил рассудок, однако практические навыки принятия решений во многом были утрачены: мозг не связывал рассудочную деятельность с эмоциями. Вывод о том, что префронтальная кора, регулируя работу миндалевидного тела, играет ключевую роль в когнитивной деятельности, подтвердился.

Тесную связь эмоций и когнитивной деятельности подтвердили и результаты еще одной работы тех же исследователей, посвященной шести другим пациентам, в зрелом возрасте получившим повреждения вентромедиального отдела префронтальной коры. Когнитивные способности этих людей оставались в норме, но социальное поведение было сильно нарушено. Они перестали выполнять взятые на себя обязательства, постоянно опаздывали на работу, не доводили до конца порученных дел. Кроме того, они не могли планировать свою деятельность ни на ближайшее, ни на отдаленное время и демонстрировали удивительную притупленность эмоций, особенно связанных с социальными взаимодействиями, такими как стыд или сострадание.

Ханна и Антонью Дамазью обследовали еще тринадцать человек, до 7 лет получивших повреждения вентромедиального отдела префронтальной коры. После этого пациенты демонстрировали нормальные умственные способности, но испытывали трудности в школе и дома. Они плохо контролировали свое поведение, не умели заводить друзей и были нечувствительны к наказаниям. Особенно сильно была нарушена способность к принятию моральных решений.

Описанные исследования связей миндалевидного тела и префронтальной коры не оставляют сомнений в ошибочности давнего противопоставления мышления и эмоций. Теперь мы знаем, что эмоции и мышление отнюдь не противопоставлены. Этот вывод удивил бы философов-рационалистов от Демокрита до Иммануила Канта (утверждавшего, что верные моральные решения должны быть основаны на разуме и чужды эмоциям), – но не Фрейда, считавшего эмоции неотъемлемой составляющей принятия моральных решений.

Джошуа Грин обнаружил, что в моральных дилеммах в разной степени задействованы эмоции и что эта разница влияет на наши суждения. Он сосредоточился на интересном мысленном эксперименте – проблеме вагонетки , которую сформулировали в 1978 году Филиппа Фут и Джудит Джарвис Томсон. Представьте, что вы стоите у железной дороги, по которой несется неуправляемая вагонетка. Если ничего не сделать, она переедет пять человек. Но вы можете спасти их, переведя стрелку и направив вагонетку на другой путь – однако и там она убьет одного человека. Как поступить? Большинство испытуемых в этом мысленном эксперименте решает, что спасти пятерых лучше, чем одного. В другом варианте вагонетка также может убить пять человек, но единственный способ спасти их заключается в том, чтобы столкнуть на рельсы человека, стоящего рядом с вами на мосту. Последствия в обоих случаях одинаковы, но испытуемые принимают разные решения. Решение перевести стрелку, чтобы спасти пятерых ценой жизни одного, большинство считает приемлемым, но перевод стрелок вызывает гораздо меньше эмоций, чем сталкивание человека с моста.

Грин сформулировал теорию “двойственного процесса”, описывающую механизм принятия моральных решений. Утилитарные моральные суждения, отдающие общему благу предпочтение перед личным, основаны на лучше управляемых, неэмоциональных когнитивных процессах, в которых в большей степени участвуют подлинно рациональные решения. Интуитивные моральные суждения, отдающие предпочтение личной пользе и личному долгу (не позволяющему, например, сбросить человека с моста), основаны на эмоциональных реакциях. В них в большей степени задействована рационализация с целью самооправдания. Нейронные системы, обеспечивающие моральные суждения двух типов, также разные.

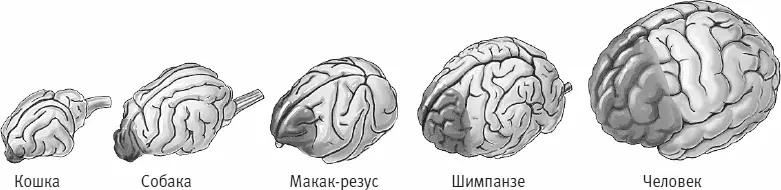

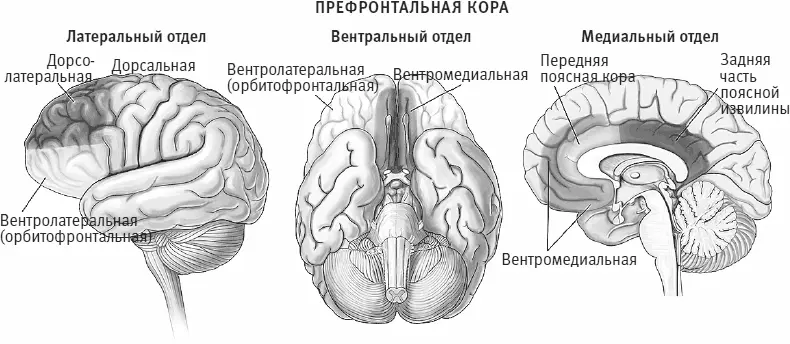

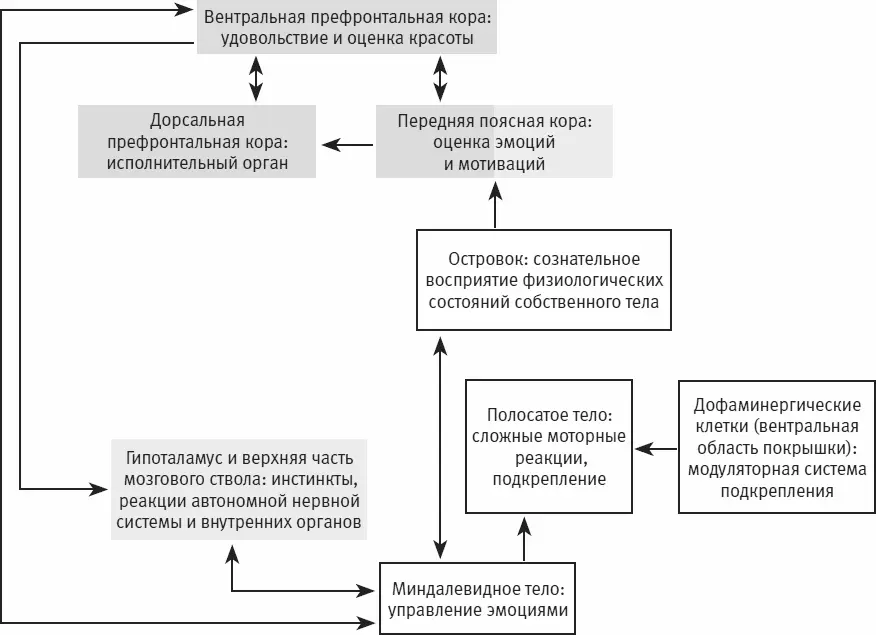

Префронтальная кора играет в принятии моральных решений роль ключевого исполнительного органа. Она составляет около трети коры больших полушарий ( рис. 22–5, 22–6 ). В 1948 году Ежи Роуз и Клинтон Вулси, работавшие в Университете им. Джона Хопкинса, открыли, что разные части префронтальной коры связаны с разными группами нейронов таламуса и всеми сенсорными системами: осязания, обоняния, вкуса, зрения и слуха. Роуз и Вулси показали, что по характеру связей префронтальную кору можно разделить на четыре основных отдела: два вентральных (вентролатеральный, или орбитофронтальный; вентромедиальный), дорсолатеральный и медиальный. Каждый из отделов получает информацию из своей области таламуса и связан со своим набором других отделов мозга ( рис. 22–7 ). С миндалевидным телом связаны все четыре отдела префронтальной коры.

Рис. 22–5.

Рис. 22–6.

Функции четырех отделов частично различаются, частично перекрываются. Вентролатеральный ( орбитофронтальный ) отдел прочнее всего связан с миндалевидным телом и важен для оценки красоты, удовольствия и других положительных качеств стимулов. Этот отдел участвует и в восприятии чужих мимических выражений, и в управлении собственными (отчасти путем обработки информации, поступающей из “лицевых участков” височной коры). Люди, у которых поврежден этот отдел мозга, в состоянии испытывать положительные эмоции, но не в состоянии выразить их улыбкой.

Рис. 22–7. Взаимосвязи миндалевидного тела с другими структурами, задействованными в работе эмоций: полосатым телом, поясной корой и префронтальной корой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: