Эрик Кандель - Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней

- Название:Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085501-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Кандель - Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней краткое содержание

Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разбираясь в изображенной драме, мы прибегаем к своего рода бессознательному чтению мыслей. Мы с самого начала исходим из того, что можем понять, о чем думают персонажи, о чем они знают и не знают. Например, мы невольно заключаем, что дама знает о готовящемся обмане. Мы также заключаем, что юноша не знает о нем. Наши умозаключения доходят даже до того, какие эмоции могут впоследствии возникнуть у персонажей (удивление, гнев), но при этом мы остаемся в напряжении. Попытается ли дама разоблачить шулера? Или поможет обыграть юношу? Предупредят ли того вовремя? Художник позволил нам разобраться лишь в некоторых мыслях и чувствах героев картины, но оставил финал драмы открытым [187].

Идею модели психического состояния в систему современных научных понятий ввел Фрейд. Он усматривал в ней одну из методологических основ психоанализа, поскольку для понимания внутренних конфликтов и устремлений пациента психоаналитику требуется эмпатия.

Ута Фрит и ее коллеги предположили, что у детей, страдающих аутизмом, нарушена способность формировать модель психического состояния и именно поэтому они не умеют приписывать другим мысли и чувства и не способны прогнозировать их поведение. Подобно прозопагнозии (неспособности распознавать лица), позволившей многое узнать о представлении лиц, аутизм позволил многое узнать о социальной системе мозга и биологических механизмах социальных взаимодействий и эмпатии. Многие дети, страдающие аутизмом, просто не понимают, как взаимодействовать с людьми, потому что плохо осознают, что и у тех есть свои идеи, эмоции и точка зрения. Они неспособны испытывать по отношению к другим эмпатию и прогнозировать их поведение.

Аутизм независимо друг от друга открыли два педиатра, родившихся в Австрии: Ганс Аспергер, работавший в детской клинике при Венском университете, и Лео Каннер, в 1924 году эмигрировавший в США. В 1943 году, работая в Школе медицины Университета им. Джона Хопкинса, Каннер опубликовал статью “Аутистические нарушения аффективного контакта”, в которой описал симптомы раннего детского аутизма у одиннадцати пациентов. Год спустя Аспергер издал статью «„Аутистические психопаты“ в детском возрасте» с описанием симптомов четырех детей-аутистов.

Каннер и Аспергер исходили из того, что изучают врожденное расстройство биологической природы, и оба, как ни удивительно, назвали это расстройство аутизмом. Этот термин ввел Эйген Блейлер, обозначивший так некоторые проявления шизофрении. В должности директора “Бургхельцли” (психиатрической лечебницы при Цюрихском университете) Блейлер сменил Огюста Фореля, чей знаменитый портрет работы Кокошки удивительным образом предсказал инсульт. Блейлер называл аутизмом то, что сегодня мы называем негативными симптомами шизофрении: неловкость в общении, отчужденность и ограничение социальной жизни собственными проблемами. Каннер писал:

С 1938 года наше внимание привлек ряд детей, состояние которых так отчетливо и своеобразно отличается от всего описанного до сих пор, что случай каждого заслуживает тщательного рассмотрения – и, надеюсь, рано или поздно получит то, чего заслуживает [188].

Далее он красноречиво описывал девятерых мальчиков и двух девочек, которые, по его мнению, страдали этим расстройством. Наблюдения Каннера составили фундамент современных представлений о чертах классического аутизма. Отчужденность, стремление к единообразию и островки способностей – по-прежнему считаются свойственными всем случаям аутизма, хотя эти проявления и могут варьировать, а кроме того, бывают сопряжены с рядом других проблем. Об аутистической отчужденности Каннер писал:

Необычайное, “патогномоничное”, фундаментальное проявление этого расстройства состоит в наблюдающейся с самого начала жизни неспособности детей нормально формировать отношения с окружающими… Им изначально свойственна крайняя аутистическая отчужденность, которая везде, где только возможно, не замечает, игнорирует и не пропускает все, что поступает к ребенку извне. При этом у него хорошие отношения с предметами: ими он интересуется и может радостно играть с ними часами… Отношения того же ребенка с людьми совсем не такие… Главной особенностью поведения оказывается глубокая отчужденность [189].

Что мы имеем в виду, когда говорим, что модель психического состояния позволяет приписывать другому человеку мысли и чувства и прогнозировать его поведение? Ута Фрит и ее коллеги предположили, что модель психического состояния представляет собой врожденную систему ожиданий, касающихся поведения людей и событий и составляющих один из компонентов нормальной психики. Фрит пишет: “Эта смелая концепция была построена на основе радикального для того времени [1983 г.] предположения, согласно которому психика младенца от рождения оснащена механизмами накопления знаний о важных свойствах окружающего мира” [190].

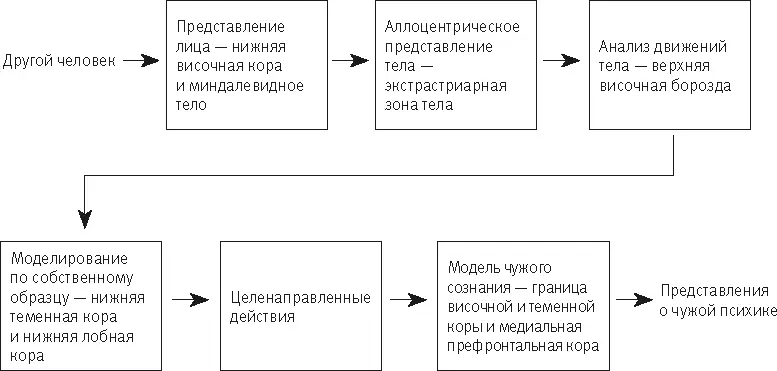

Но где в мозге здорового человека локализованы механизмы обеспечения социальных взаимодействий и модели психического состояния? Концепцию системы структур нашего мозга, отвечающих за социальные когнитивные функции и модели психического состояния, выработала в 1990 году Лесли Бразерс. Дальнейшие исследования выявили, что социальная система мозга представляет собой иерархическую сеть приблизительно из пяти уровней обработки социально значимой информации, которыми и обеспечивается построение модели психического состояния ( рис. 25–1 ).

Рис. 25–1. Механизм работы нейронных сетей, входящих в социальную систему мозга и задействованных во “вкладе зрителя”.

Первый уровень – система распознавания лиц. Один из ключевых ее компонентов связан с миндалевидным телом и осуществляет анализ мимических выражений, оценивая чужое эмоциональное состояние, особенно тревогу и страх. Второй уровень – система распознавания физического присутствия другого человека и прогнозирования его поведения. Третий – система интерпретации действий и намерений другого путем анализа биологических движений. Четвертый – система подражания его действиям, обеспечиваемого работой зеркальных нейронов. Эти нейроны активируются всякий раз, когда мы сами совершаем те или иные действия или видим, как их кто-либо совершает. Пятый, верхний уровень – это система, специализирующаяся на построении модели психического состояния. Эта система приписывает другому те или иные мысли и чувства и осуществляет их анализ.

В нижней височной коре имеется несколько участков, обрабатывающих информацию о лицах ( рис. 17–3 ). “Лицевые участки”, судя по всему, связаны и составляют высокоспециализированную систему обработки данных о единственной категории объектов высокого уровня.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: