Алина Аксёнова - Искусство XX века. Ключи к пониманию: события, художники, эксперименты

- Название:Искусство XX века. Ключи к пониманию: события, художники, эксперименты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-158060-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алина Аксёнова - Искусство XX века. Ключи к пониманию: события, художники, эксперименты краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский дизайн.

Искусство XX века. Ключи к пониманию: события, художники, эксперименты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

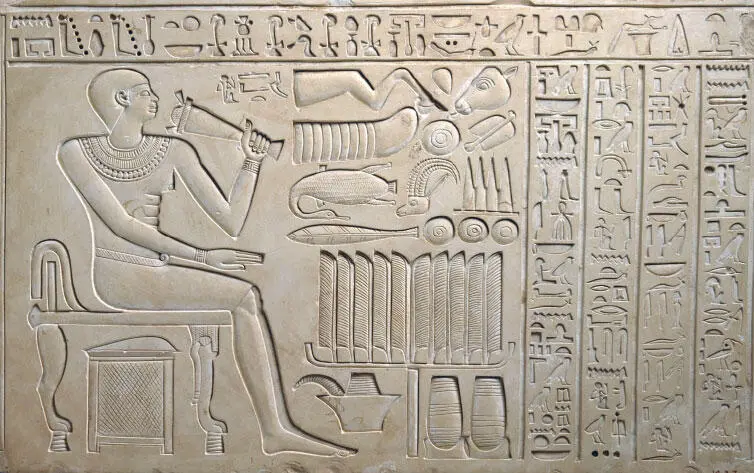

Стела Маати. Ок. 2051–2030 гг. до н. э. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Фараон Менкаура и его супруга, царица Хамерернебти. Ок. 2548–2530 гг. до н. э.

Живописные приёмы Сезанна напоминают об искусстве прошлых эпох и говорят о том, что искусство будто развернулось в сторону начала, желая построить мир заново, заявляя о готовности стать проще, вернуться к основам, истокам, о готовности к перезагрузке.

Уйти от привычных традиций и начать историю искусства заново стремился и Поль Гоген. Пройдя путь от реализма к импрессионизму, художник всё больше увлекался цветом, смелыми композициями в духе японцев и чёткими линиями. В конце концов Гоген и его друзья, Эмиль Бернар и Луи Анкетен, создали особую живописную манеру. Они отказались от плавных переходов между цветами, а границы между цветами и объектами обозначали контурами. Благодаря этому полотно получалось разделённым на множество цветных участков. Данный метод изображения не предполагает проработку теней и объёмов, картина начинает казаться плоской, но вместе с тем очень декоративной. Такой эффект художники сравнили с искусством перегородчатой эмали (оно называется клуазонне, от французского cloison – «перегородка»), где на гладкую металлическую поверхность вазы или шкатулки припаиваются тонкие перегородки, а пространство между ними заполняется цветной эмалью. Такую технику украшения предметов прикладного искусства использовали в раннем Средневековье, а также в странах Востока, особенно в Китае, – совершенно новый источник вдохновения и подражания. Своему живописному методу художники дали название клуазонизм.

Чайница. Позолоченное серебро, непрозрачная перегородчатая эмаль. Дом Фаберже. До 1896 г.

Эмиль Бернар. Бретонские женщины на лугу. 1888 г. Музей д’Орсэ, Париж

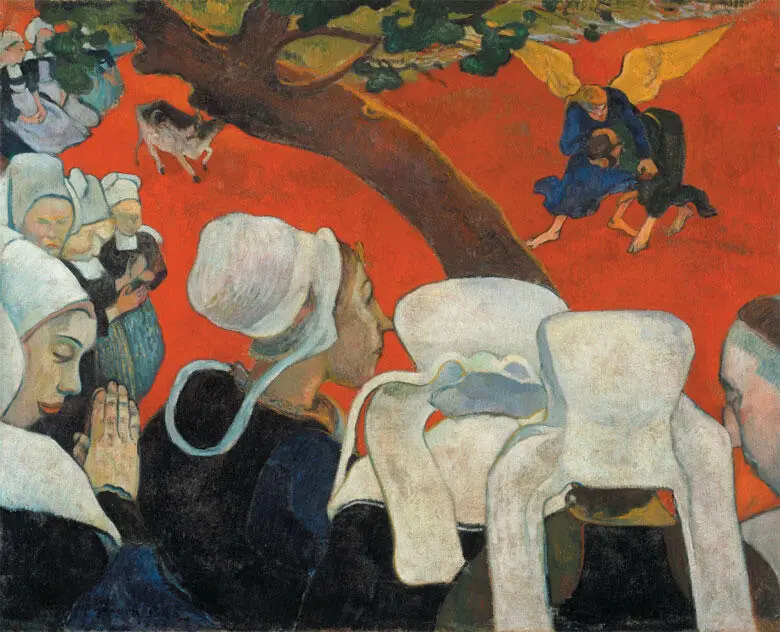

В конце 1880-х годов в поисках новых впечатлений Гоген уехал в Бретань, французский регион с сохранившимися традициями и местным колоритом. Выбор этого места был связан с уверенностью художника в яркости и искренности провинциальной культуры, наивный характер которой привлекал его. Именно здесь он начал использовать цвет очень смело. В картине «Видение после проповеди» Гоген изображает бретонских женщин с близкого расстояния, стоящими спиной к зрителю, что позволяет рассмотреть причудливую форму их головных уборов. Белый цвет контрастирует с красным пятном, заполняющим большую часть композиции. Этот активный красный идеально подчёркивает характер изображённой на его фоне сцены, где библейский персонаж Иаков борется с ангелом. Эмоциональное воздействие этой схватки усиливается благодаря оранжевому цвету, в который окрашены крылья ангела. Художник использовал краски очень субъективно, стараясь передать напряжённость происходящего, а также придать сцене выразительность.

Поль Гоген. Видение после проповеди. 1888 г. Национальная галерея Шотландии, Эдинбург

Однако важность данной картины ещё и в том, что Гоген совместил здесь два мира – реальный и мистический, разрушив между ними границы, показав бретонских женщин и библейских персонажей в одном и том же пространстве одновременно.

Этим он подчеркнул искренность веры и наивность людей, живших в тех краях. В их склонности к мистицизму он увидел что-то первобытное, архаическое.

В конце XIX века многие европейцы пребывали в поиске новых духовных идеалов, веры, понимая, что христианские истины перестали быть для них ориентиром. Потому интерес Гогена к наивным и чистым проявлениям веры в провинции был чем-то вроде тоски по былой искренности, которой так не хватало старой Европе.

Европейская цивилизация воспринималась как нечто устаревшее, изжившее себя, подошедшее к концу. В свою очередь, благодаря колониальной политике европейских стран стали очень широки знания о неевропейских культурах. Научно-технический прогресс, развитие транспорта – появление железных дорог и пароходов – решительно сократили расстояние между Европой и другими частями света, в числе которых и многочисленные экзотические страны. Жизнь в Бретани окончательно убедила Гогена в его интересе к самобытным культурам, сохранившим архаические и наивные черты.

Он понимал, что по-настоящему изменить европейское искусство способна молодая культура, какой была Европа несколько тысячелетий назад. Поэтому Гоген устремился к ещё более экзотическим и далёким местам, в которых, как ему казалось, он найдёт не только ослепительно яркие и сочные краски, но и совершенно новые образы и темы для живописи, освободится от условностей. Поэтому он отправился на Таити, далёкий остров в Тихом океане, принадлежавший Франции.

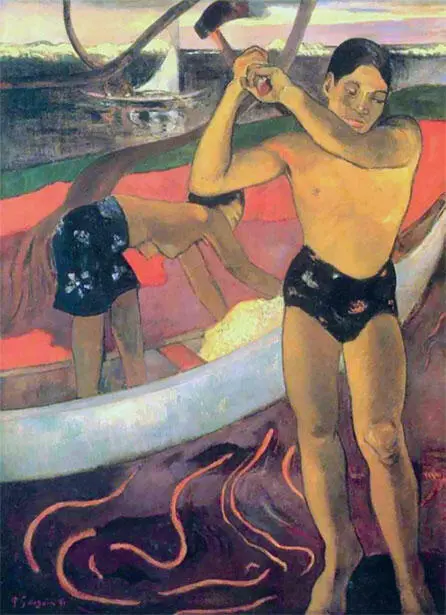

Одним из новых образов, появившихся в живописи Гогена на Таити, стал человек с топором. Герой Гогена как бы разрубает связь, которая оставалась у художника с Европой. Во многом именно Гоген стал первым мастером, с которого началось подражание неевропейским культурам, и европоцентризм в живописи закончился. Это связано не только с обращением к новым мотивам, но и с новым способом работы с пространством, объёмами, ракурсами, красками.

Поль Гоген. Мужчина с топором. 1891 г. Частная коллекция

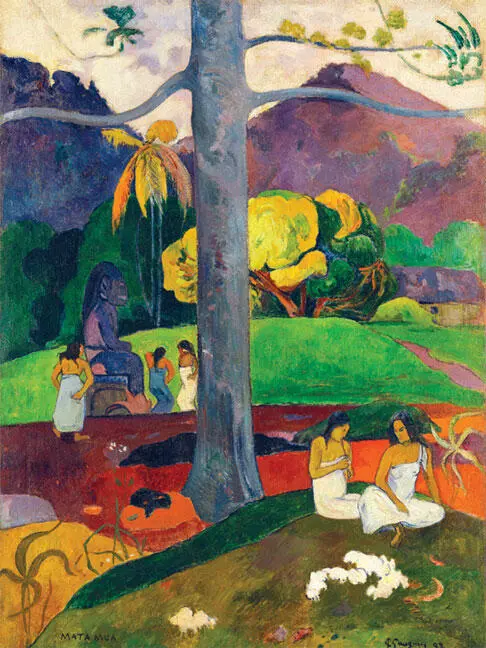

Поль Гоген. В прежние времена. 1892 г. Музей Тиссен-Борнемиса, Мадрид

Подражание принципам наивной варварской культуры выразилось в первую очередь в работе с большими плоскостями сочного цвета. В картине «В прежние времена» – это сочетание зелёного, красного, бледно-лилового и жёлтого.

Глубина в картине чувствуется за счёт уменьшения фигур дальнего плана, но интенсивность красок не уменьшается по мере удаления от нашего глаза.

Это способствует сильному декоративному эффекту, которого и добивался художник. Он воспринимал цвет как самостоятельную эстетическую категорию, проще говоря, считал, что цвет в картине должен быть красивым, гармонично сочетаться с окружающими его оттенками. Там, где Сёра и Сезанн занимались анализом цвета и формы, Гоген искал гармонию в сочетании цветовых пятен и придавал формам текучесть за счёт плавных линий – всё это делало картину необычайно декоративной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: