Надежда Гутова - «Мой дорогой, старинный, но вечно молодой друг, Давид Бурлюк!». Письма художников к Д.Д. Бурлюку

- Название:«Мой дорогой, старинный, но вечно молодой друг, Давид Бурлюк!». Письма художников к Д.Д. Бурлюку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-904099-30-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Гутова - «Мой дорогой, старинный, но вечно молодой друг, Давид Бурлюк!». Письма художников к Д.Д. Бурлюку краткое содержание

Все публикуемые письма приводятся полностью и хранятся в фонде Бурлюка (ф. 372) в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ).

Коллекция писем в архиве обширна и многообразна, она ярко свидетельствует об абсолютной открытости адресата.

Самая ранняя часть архива, содержащая письма второй половины 1920-х годов (Матюшин, Малевич, Пальмов, Лентулов), связана, по большей части, с предполагаемыми выставочными проектами, просьбами поспособствовать продажам картин.

Иной характер носят письма-дневники Евгения Спасского, который еще совсем молодым художником сопровождал Бурлюка в его «сибирском» турне, и письма-отчёты директора Уфимского художественного музея Юлия Блюменталя.

Отдельный блок писем ― письма русский художников, оказавшихся в Европе после революции (Масютин, Ларионов и Гончарова). В этом разделе коллекция писем Бориса Григорьева ― наиболее значительна (19 писем, с 1925 по 1935 год).

Среди корреспондентов есть и художники, находящиеся на одном континенте с Бурлюком, ― Николай Циковский и Рокуэл Кент.

Поздняя часть архива содержат письма художников, с которыми Д. Бурлюк познакомился во время двух своих приездов в СССР (1956 и 1965) ― письма Дмитрия Краснопевцева, Игоря Шелковского, ― а также письма старых друзей, связь с которыми была надолго прервана.

Публикация предваряется обширной статьей искусствоведа Владимира Полякова, специалиста по творчеству Давида Бурлюка. В статье подробно описывается судьба архивов Бурлюка и рассказывается о специфике публикуемого собрания писем.

Каждый раздел сопровождаются справкой об истории взаимоотношений отправителя письма и Д.Д. Бурлюка, даны подробные примечания.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

«Мой дорогой, старинный, но вечно молодой друг, Давид Бурлюк!». Письма художников к Д.Д. Бурлюку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

10 10 Каталог выставки картин Д. Бурлюка. Самара: тип. П.Г. Петрова, 1917. С. 4..

Открытость Бурлюка к тому, что выходит за рамки собственных или групповых установок являлась уникальной в авангардной среде. Ларионов был открыт всем мыслимым влияниям – от заборных рисунков до персидской миниатюры. Но вот оценить творчество своего коллеги по группе, в особенности, если тот начал привлекать внимание публики или критики – нет, лидерские амбиции не позволяли ему этого сделать. Конкурент немедленно подвергался обструкции и изгонялся из коллектива, как это поочередно произошло с Татлиным и Малевичем.

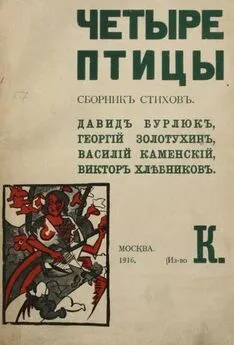

Бурлюк же, номинально оставаясь лидером «Гилеи», на первый план всегда выдвигал не своё искусство, но – Хлебникова и Маяковского. Да и в отличие от «текучести кадров» у Ларионова, состав бурлюковской группировки долгое время оставался неизменным благодаря его умению примирять между собой столь разные творческие индивидуальности, каковыми являлись, скажем, Лившиц и Кручёных.

Способность к творчеству, по Бурлюку, являлась единственным и достаточным основанием «прикосновенности к искусству». Фактически он первым отказался от абсолютизации любых формальных схем, какими бы новаторскими они ни считались в данный момент. Ларионов и Малевич пришли к этому позже.

С позиции нашего сегодняшнего знания исторического пути авангарда нельзя не заметить и определённой иронии судьбы в том, что «поворот» Бурлюка по-своему предвосхитил и возврат самого Малевича в конце 1920-х годов к фигуративному искусству. Соответственно, тон его писем к Бурлюку, уже находившемуся к тому времени в Америке, резко поменялся. Надеясь с его помощью устроить выставку у нью-йоркской меценатки Катрины Дрейер, Малевич ёрничает, вспоминает былых друзей, обещая заехать «на осле в Париж к Ларионову и Гончаровой, а там как-нибудь и к вам в New-Y. заеду с ослом, может быть, впустите» 11 11 См. с. 44 наст. изд.

, а затем требует поторопиться с отправкой виз.

Оба письма Малевича дошли до нас в составе «американского» архива Бурлюка. Из более чем двухсот находящихся там писем различных художников они единственные, которые были опубликованы (если не считать фрагментов нескольких писем Бориса Григорьева). Но странным образом их просительно-требовательная интонация служит неким камертоном для всех остальных писем. А ведь среди их авторов такие разные, непохожие друг на друга художники, как Судейкин, Леблан, Масютин, Лентулов, Сорин, тот же Григорьев.

Если вспомнить ахматовское сравнение отправителей с зеркалами, в которых по-разному отражается облик адресата, то можно сказать, что «в ста зеркалах», находящихся в бурлюковском архиве отразились в первую очередь сами адресаты, их облик, привычки, место жительства и пр. Отражение самого адресата, если и возникает на поверхности этих зеркал, то лишь для того, чтобы через минуту исчезнуть: «как супруга, дети?», – и всё…

Собственно, именно такое положение дел в эпистолярной части бурлюковского архива – малоинформативное для чистого бурлю-коведа – как раз и заинтересовало составителей этого сборника. Собранные вместе эти столь отличные друг от друга «осколки», к тому же невероятно разбросанные хронологически (20–60-е годы ХХ века) и географически (Россия, Германия, Франция, Италия, Америка), оказались способны выстроиться в объёмную круговую панораму целой эпохи. Бурлюк в данном случае оказывается лишь точкой схода разнонаправленных судеб и событий. В его характере была одна черта, довольно редко встречающаяся в художническом сообществе. При всех претензиях на собственную значимость, при всей своей страсти к саморекламе, он в любую минуту был готов оказать поддержку собрату по искусству.

Именно эта чисто человеческая готовность оказать помощь, сочетавшаяся у Бурлюка с искренним интересом к другому художнику – не только к его личности, но и к его искусству, зачастую кардинально отличавшемуся от бурлюковского, – и может объяснить нам особую интонацию большинства писем архива. Их авторы с готовностью делятся с художником своими проблемами, просят поддержки, помощи. Конечно, немаловажную роль играло и «местоположение» адресата. Ведь среди русских эмигрантов Бурлюк был единственным крупным художником, который сразу же выбрал не традиционные Берлин или Париж, а Америку. В сознании многих русских миф о неминуемой преуспеваемости каждого, чья нога ступит на землю этой страны, всегда соседствовал с прочным убеждением в её абсолютной культурной отсталости. Так что даже если бы Бурлюк ничего не предпринимал, всё равно для его коллег, остававшихся в Москве, Ленинграде, Казани, Харькове и Уфе, он бы являлся примером того, как в Америке художник даже со «средними способностями» может добиться успеха. А ведь Бурлюк не просто «предпринимал». Довольно быстро он познакомился с известным художественным критиком Кристианом Бринтоном, который представил его упоминавшейся уже Катрин Дрейер, основательнице художественного общества Société Anonyme.

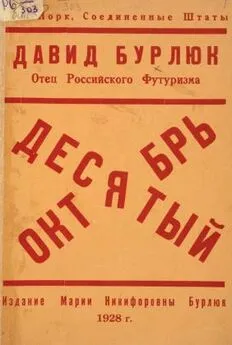

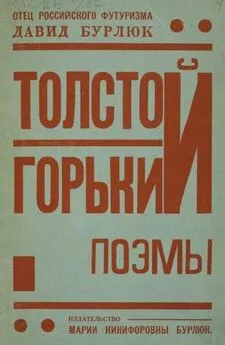

В Америке 1920-х годов эта была единственная институция, занимавшаяся собиранием и пропагандированием авангардного искусства. Немка по происхождению, Дрейер поддерживала тесные контакты с берлинской галереей Вальдена и со многими представителями Баухауза, что давало ей возможность оперативно показывать новейшие образцы европейского искусства. В марте 1924 года сразу же после экспозиции, на которой работы русских беспредметников – Э. Лисицкого, А. Древина, Н. Габо и К. Медунецкого соседствовали с произведениями Пикассо и Брака, она показала первую в Америке персональную выставку Бурлюка. Не было ни одной рецензии, где бы ни упоминались знакомые нам по известному портрету Николая Фешина серьга с зелёным камнем в ухе и пёстрый жилет, в котором художник явился на вернисаж. Ставшие уже привычными для зрителей от Златоуста до Владивостока, в Нью-Йорке эти аксессуары были восприняты как новшество. Через находившегося в Америке Сергея Конёнкова об успехе выставки стало известно в Москве. Да и сам Бурлюк, как только чуть встал на ноги, развернул широкую издательскую деятельность. Брошюры, которые выходили под маркой издательства Марии Никифоровны Бурлюк, посылались в Россию не только старым знакомым, но и в библиотеки, музеи и научные институты. Художница Вера Ермолаева, служившая в ГИНХУКе, жаловалась в письме к Ларионову, что Бурлюк буквально «забрасывает институт книжками собственного сочинения, переплетёнными шнурками с кисточками, где первую страницу он от руки красит краской цветочками, и посвящает книгу жене, и говорит, что он радио-футурист и что дровосек, когда рубит дрова, имеет много рук». Далее следует весьма характерная добавка: «Из этого ясно, что Америка вредна!» 12 12 Письмо В.М. Ермолаевой к М.Ф. Ларионову от 17 июля 1926 г. Цит. по: Авангард, остановленный на бегу. Л.: Аврора, 1989. С. [11].

Интервал:

Закладка: