Галина Дятлева - Мастера пейзажа

- Название:Мастера пейзажа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7838-1131-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Дятлева - Мастера пейзажа краткое содержание

Это ярко иллюстрированное издание познакомит читателя с мастерами пейзажа разных стран и различных эпох. Среди них П. Брейгель Старший, А. Капалетто, У. Тёрнер, Клод Моне, И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, И.Э. Грабарь.

В книге содержится более двухсот цветных иллюстраций.

Мастера пейзажа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В черно-зеленой цветовой гамме написан и пейзаж «Гроза» (1908, Русский музей, Санкт-Петербург), показывающий тревожное состояние природы и людей в момент грозы.

Создавая свои вымышленные пейзажи, Крымов обращался к самым разнообразным художественным источникам. В стиле современного лубка написаны картины «Площадь» (1908, Художественный музей им. А. М. Горького, Киров), «После весеннего дождя» (1908, Русский музей, Санкт-Петербург), «Радуга» (1908, Третьяковская галерея, Москва). Пейзаж «Туча» (1910, Третьяковская галерея, Москва) выполнен в манере старых голландских мастеров.

Интерес художника к лубку говорит о том, что с помощью примитивного искусства мастер хотел освободиться от прежних художественных традиций и по-новому увидеть окружающий его мир. К примитивизму обращались многие художники этого времени (П. В. Кузнецов, М. С. Сарьян и др.).

В 1914 году Крымов отказался от создания вымышленных пейзажей и обратился к натуре. Три лета подряд он жил в подмосковном Краскове и подолгу работал на пленэре. Художник писал об этом: «Я стал работать с натуры, потому что ясно увидел, что одно впечатление не дает возможности полноты и всестороннего изучения природы».

Тем не менее полностью от своих интересов Крымов не отказался. В пейзажах, созданных в этот период, ему удалось соединить непосредственность восприятия природы с декоративностью и обобщенностью. Таковы пронизанная светом картина «Утро» (1914, частное собрание), написанная в единой тональности, и реалистичный и ясный пейзаж «После грозы» (1915, частное собрание).

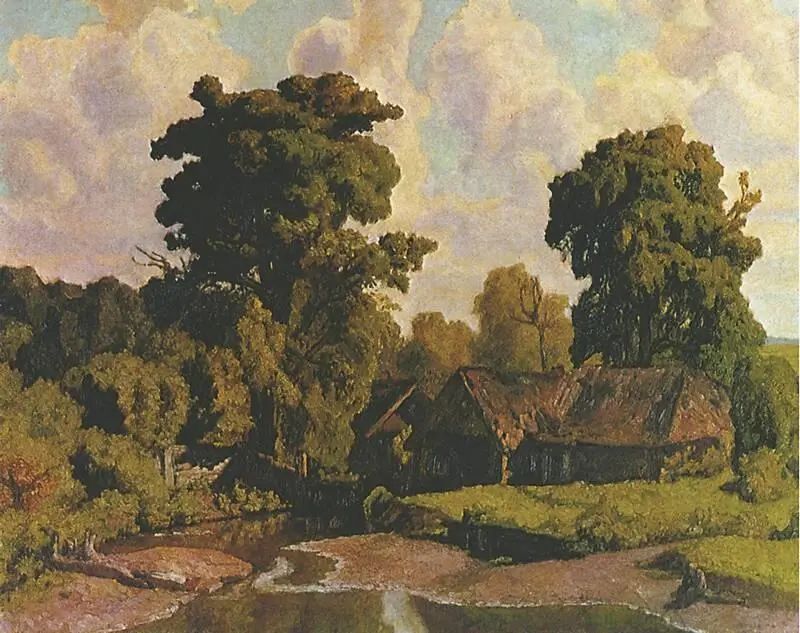

В то же время в некоторых работах Крымова по-прежнему чувствуется стремление к внешней картинности и условности («Водяная мельница», середина 1910-х, частное собрание; «Раннее утро», 1915, частное собрание; «Лето», 1915). Эти композиции свидетельствуют об увлечении художника творчеством А. И. Куинджи, посмертная выставка которого прошла в 1913 году. Пространственную глубину в пейзажах Крымов создает с помощью световых эффектов и чередования темных и светлых цветовых плоскостей.

Н. П. Крымов. «У мельницы», 1927, Третьяковская галерея, Москва

Но подобные пейзажи стали лишь исключением в его творчестве. С середины 1910-х годов Крымов писал главным образом лирические, проникновенные композиции с простыми мотивами. Одна из таких работ — картина «Вечер» (1918, частное собрание). На полотне представлен обычный, ничем не примечательный пейзаж с бытовой сценой: на берегу реки на бревне расположились трое людей, рядом с ними женщина играет с ребенком. Несмотря на кажущуюся простоту сюжета, изображение пронизано глубоким поэтическим чувством. Веет тишиной и покоем от изображения реки, берега, поросшего ивами, зеленого луга и леса вдали. Красноватое закатное освещение окрашивает в теплые желтоватые тона берег, крышу сарая, осенний лес, делает коричневатыми стволы деревьев и траву на лугу.

Интерес к изменению цвета под воздействием освещения выразился и в таких работах Крымова, как «Первый снег» (1917, частное собрание), «Зимний пейзаж» (1919, Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева, Саратов) и др.

Художник как будто вновь открыл для себя выразительность цвета, звучность и чистоту его оттенков. Картины, созданные Крымовым в 1920-х годах, говорят о его интересе к традициям русской реалистической живописи конца XIX века («Деревня летом», 1921, Третьяковская галерея, Москва; «Русская деревня», 1925, собрание Е. Н. Крымовой; «К вечеру», 1926, частное собрание).

В 1922 году в Третьяковской галерее прошла персональная выставка Крымова, показавшая необыкновенно возросшее мастерство художника.

В том же году живописец стал участником выставок, организованных объединениями «Мир искусства» и Союз русских художников.

В 1920-е годы Крымов заинтересовался творчеством И. И. Левитана. Он начал писать картины, в которых отразилось стремление к передаче изменчивых состояний природы. Эмоциональны и взволнованны картины «Красные крыши» (1921, частное собрание, Москва), «Серый день» (1923, Третьяковская галерея, Москва), «Речка» (1927, частное собрание, Москва), очень похожие на левитановские пейзажи настроения.

Н. П. Крымов. «Сосны», 1907, собрание В. Я. Андреева, Москва

Многие композиции последнего периода творчества художника связаны с Тарусой. Впервые он побывал в этом живописном городке в 1928 году. Обобщенные образы природы предстают на полотнах «Таруса» (1931, частное собрание, Москва), «Поленово. Река Ока» (1934), «Вечер» (1935, Русский музей, Санкт-Петербург), «Последний луч» (1935, Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева, Саратов), «Летний день в Тарусе» (1939–1940, Третьяковская галерея, Москва).

Крымов не только писал картины, но и занимался педагогической деятельностью (преподавал во ВХУТЕМАСе и в Московском полиграфическом институте). Известен он и как теоретик искусства.

В 1920-е годы Николай Петрович создал теорию изменения тона для передачи состояний природы в живописи. Свой новый метод он применил во многих пейзажах («Пейзаж. Летний день», 1926; «Вечер в Звенигороде», 1927; «Домик в Тарусе», 1930, Третьяковская галерея, Москва; «Зима», 1933, Третьяковская галерея, Москва).

Павел Варфоломеевич Кузнецов

(1878–1968)

В наследии Павла Кузнецова множество чудесных пейзажей, натюрмортов и портретов. Но главной мечтой его жизни оставалась монументальная живопись. Художник надеялся, что наступит день, когда ему предложат украсить фресками стены и плафон какого-нибудь здания. В самом конце своей жизни, находясь в больнице, умирающий живописец смотрел на стены палаты и представлял, какими росписями он мог бы их покрыть.

Павел Варфоломеевич Кузнецов родился в Саратове. Его первым учителем стал отец, художник-иконописец. В тринадцатилетнем возрасте Павел начал заниматься в Студии живописи и рисования при Саратовском обществе любителей изящных искусств.

Большое влияние на молодого художника оказало мечтательное и лиричное искусство его рано умершего земляка — В. Э. Борисова-Мусатова. В 1897 году Кузнецов оставил родной город и уехал в Москву, где поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Здесь его наставниками стали такие замечательные мастера, как К. А. Коровин и В. А. Серов.

Ранние работы Кузнецова полны безотчетного томления и меланхолии, что сближает их с живописью В. Э. Борисова-Мусатова («В саду. Весна», 1904–1905, собрание Д. В. Сарабьянова, Москва). Таковы и картины с изображением фонтанов («Фонтан», 1905, собрание Т. В. Рубинштейн, Москва; «Голубой фонтан», 1905–1906, Третьяковская галерея, Москва).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: