Галина Дятлева - Мастера натюрморта

- Название:Мастера натюрморта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-94538-110-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Дятлева - Мастера натюрморта краткое содержание

Книга рассказывает об истории возникновения и развития одного из самых распространенных жанров изобразительного искусства — натюрморта. Читатель познакомится с творчеством европейских и русских художников, работавших в этом жанре в XVI–XX веках. Каждую статью о мастерах натюрморта сопровождают цветные иллюстрации. Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся искусством.

Мастера натюрморта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Влияние Сезанна ощутимо в большинстве ранних работ Кончаловского. Кроме того, в них явственно чувствуются черты примитивизма. Его натюрморты, написанные в этот период, отличаются фактурной плотностью и яркостью колорита. С помощью глубоких и звучных оттенков художник пытается показать не столько цвет вещи, сколько ее материальную сущность («Палитра и краски», 1912; «Сухие краски», 1913, Тртьяковская галерея, Москва; «Красный поднос», 1913). Особую выразительность приобретают натюрморты, в которых темные цвета фона противопоставлены сочным оттенкам, окрашивающим предметы. Таково полотно «Пиво и вобла» и многочисленные букеты цветов.

П. П. Кончаловский. «Персики», Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева, Саратов

П. П. Кончаловский. «Сухие краски», 1913, Третьяковская галерея, Москва

Главное свойство портретов, выполненных в начале 1910-х годов, — их острая характерность («Портрет художника Г. Б. Якулова», 1910; «Семейный портрет», 1912; «Матадор Мануэль Горта», 1913). В то же время яркие краски этих произведений вызывают в памяти полотна А. Матисса, помогавшего Кончаловскому в его работе над портретом Якулова.

В начале Первой мировой войны Кончаловский попал на фронт. Занятия живописью пришлось на время прервать.

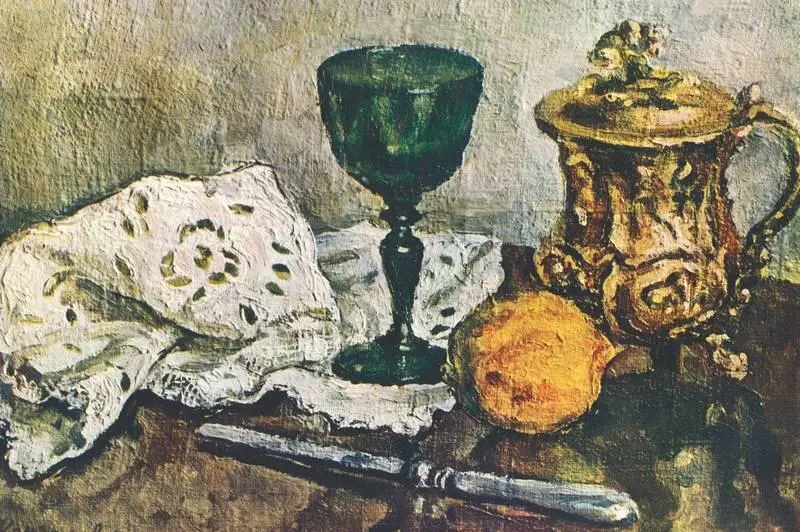

В 1920-х годах живописная манера Кончаловского значительно меняется. Цветовая гамма его картин по-прежнему ярка, но схематизм цвета, а также формы практически исчезает из этих работ. С помощью тончайших цветовых нюансов мастер показывает зримую красоту мира вещей. Таково ясное и лаконичное полотно «Зеленая рюмка» (1933, Третьяковская галерея, Москва). Тщательно построенная композиция, свободно располагающаяся на столе немногочисленная предметная группа (смятая ажурная салфетка, стеклянная рюмка на тонкой ножке, блестящий кофейник, лимон и нож) — все это напоминает зрителю натюрморты-«завтраки» старых голландских художников.

Кончаловский виртуозно передает свежесть спелых плодов, световые блики и красочные рефлексы на гладкой поверхности посуды («Персики», Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева, Саратов; «Подсвечник и груша», 1946; «Клубника», 1955).

П. П. Кончаловский. «Осенний букет», 1920-е, Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева, Саратов

П. П. Кончаловский. «Зеленая рюмка», 1933, Третьяковская галерея, Москва

Излюбленным мотивом его натюрмортной живописи были цветы («Осенний букет», 1920-е, Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева, Саратов; «Сирень в кошелке на полу», 1955, Третьяковская галерея, Москва). Кончаловский говорил: «Цветок нельзя писать «так себе», простыми мазочками, его надо изучать так же глубоко, как и все другое. Цветы — великие учителя художников: для того чтобы постигнуть и разобрать строение розы, надо положить не меньше труда, чем при изучении человеческого лица. В цветах есть все, что существует в природе, только в более утонченных и сложных формах; и в каждом цветке, а особенно в сирени или букете полевых цветов, надо разбираться, как в какой-нибудь лесной чаще, пока уловишь логику построения, выведешь законы из сочетаний, кажущихся случайными. Я ищу их, как музыкант играет гаммы…»

П. П. Кончаловский. «Сирень в кошелке на полу», 1955, Третьяковская галерея, Москва

Необыкновенное дарование художника проявилось и в его портретных работах, очень разных по своему эмоциональному настрою. Жизнерадостны и оптимистичны такие произведения мастера, как «Автопортрет с женой» (1923, Третьяковская галерея, Москва), «Портрет композитора С. С. Прокофьева» (1934, Третьяковская галерея, Москва). Ощущением глубокого драматизма проникнут «Портрет режиссера В. Э. Мейерхольда» (1938, Третьяковская галерея, Москва). Кончаловский был талантливым педагогом. В 1918–1921 годах он преподавал в Государственных свободных художественных мастерских в Москве, а в 1926–1929 годах — во Вхутеине.

Игорь Эммануилович Грабарь

(1871–1960)

Игорь Грабарь, человек всесторонне развитый и высокообразованный, был не только прекрасным художником, но и известным теоретиком искусства. В 1906–1916 годах под его редакцией издавалась многотомная «История русского искусства». Значительна деятельность Грабаря и в области архитектуры: в 1909–1914 годах он выступал как строитель подмосковного санатория «Захарьино». Игорь Эммануилович некоторое время возглавлял Третьяковскую галерею, где в 1914–1915 годах провел полную систематизацию всех экспонатов в исторической последовательности.

Игорь Эммануилович Грабарь родился в Будапеште. Отец будущего художника был юристом. В 1894 году юноша начал обучаться в студии И. Е. Репина в Петербургской академии художеств. В 1896–1901 годах он жил за границей. В Мюнхене Грабарь посещал мастерскую А. Ашбе, а в 1901 году он поступил в Мюнхенский архитектурный политехникум.

В Европе Грабарь познакомился с творчеством импрессионистов и постимпрессионистов. Огромное воздействие на него оказало искусство П. Гогена, В. Ван Гога и П. Сезанна.

Вернувшись в 1901 году в Россию, Грабарь вошел в художественное объединение «Мир искусства». Обратившись к традициям русского реалистического пейзажа, мастер сумел отойти от эстетических установок этой группировки и создать произведения, искренне и задушевно показывающие природу своей родины. Таковы полные яркого света и трепетного воздуха картины «Луч солнца» (1901, Третьяковская галерея, Москва), «Сентябрьский снег» (1903, Третьяковская галерея, Москва), «Февральская лазурь» (1904, Третьяковская галерея, Москва), свидетельствующие об интересе мастера к импрессионизму.

И. Э. Грабарь. «Яблоки», 1905, Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева, Саратов

И. Э. Грабарь. «Сирень и незабудки», 1905, Художественный музей, Ярославль

Грабарь был признанным мастером натюрморта. Нередко его композиции, помимо предметных групп, включали элементы пейзажа и интерьера («Хризантемы», 1905, Третьяковская галерея, Москва; «Дельфиниум», 1908, Русский музей, Санкт-Петербург).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: