Елена Евстратова - 100 шедевров русских художников

- Название:100 шедевров русских художников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-05347-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Евстратова - 100 шедевров русских художников краткое содержание

В альбоме представлены самые прославленные, пользующиеся неизменной популярностью у зрителя произведения русского изобразительного искусства XII – начала XX века, от замечательных образцов древнерусской иконописи до работ мастеров модерна и авангарда. Для широкого круга читателей.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

100 шедевров русских художников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рублев Андрей Ок. 1360 – ок. 1430)

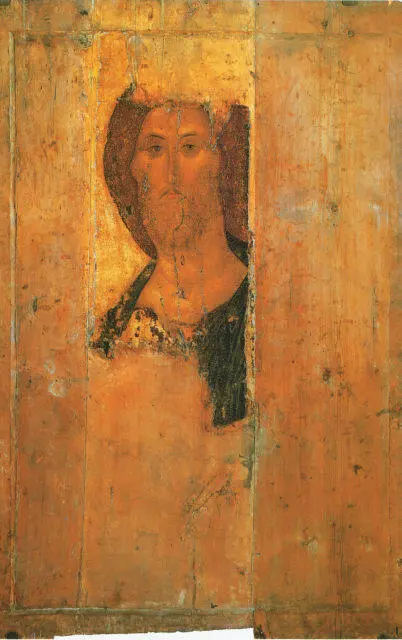

Спас

Три потемневшие, полуразрушенные иконы были найдены в 1918 году экспедицией реставраторов в дровяном сарае недалеко от собора Успенского собора на Городке в Звенигороде. После расчистки и реставрации было установлено, что «Звенигородский чин» – это, возможно, часть иконостаса этого собора и самое раннее из дошедших до нас произведений Андрея Рублева. По сравнению с византийскими прототипами образ Христа у Рублева лишен суровости и холодной отстраненности, он предстает как воплощение мягкости и задушевности, как сосредоточие Божественного света горнего мира, как самый совершенный образец предвечной гармонии и любви. Его философски-сосредоточенный и одновременно кроткий лик словно устремлен в душу молящегося – при соприкосновении с ним сияние Божественной славы становится явным, непосредственно проникающим в нас.

Спас. Из «Звенигородского чина». Начало XV века. Москва. Государственная Третъяковская галерея, Москва

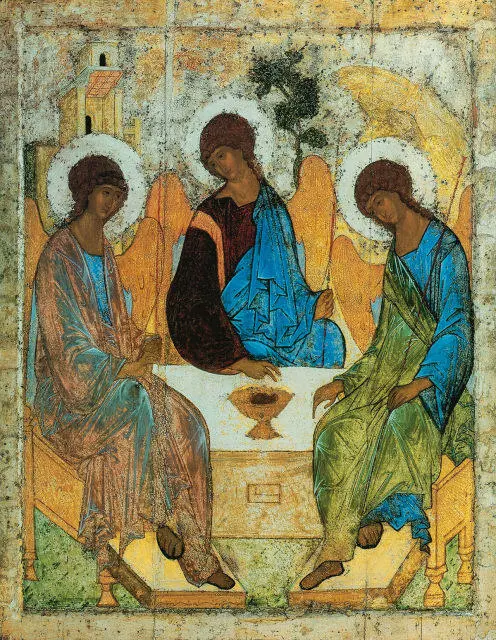

Троица

«Троица» – единственное бесспорное произведение Рублева. В Ветхом Завете повествуется о том, как старцу Аврааму и его жене Сарре явился Бог в виде трех мужей-ангелов. Авраам и Сарра приготовили для них трапезу, затем один из ангелов предсказал пожилым супругам рождение долгожданного наследника, сына Исаака, который станет родоначальником «великого и сильного» народа.

Согласно христианскому вероучению, Бог является человеку в трех разных ипостасях. Левый ангел на иконе – Бог Отец. Над ним возвышается дом как символ творения мира. Центральный ангел – Бог Сын, то есть Христос, который принесет себя в жертву ради людей и воскреснет; над ним дерево – символ воскресения и креста. Правый ангел, Святой Дух, – вечное Божественное начало мира; над ним гора, символ духовного восхождения. Центральное место в иконе занимает чаша на столе – символ жертвы Христовой.

Идея единства – суть «Троицы» Рублева, она выражена в иконе как идеал любви и гармонии, которые должны царить в мире.

Икона была исполнена для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, где находится гроб с мощами основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. По преданию, «Троица» создавалась «в похвалу» Сергию Радонежскому, который мечтал о том, «дабы воззрением на Святую Троицу побеждалась ненавистная рознь мира сего».

Троица. Ок. 1425–1427. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Дионисий и мастерская

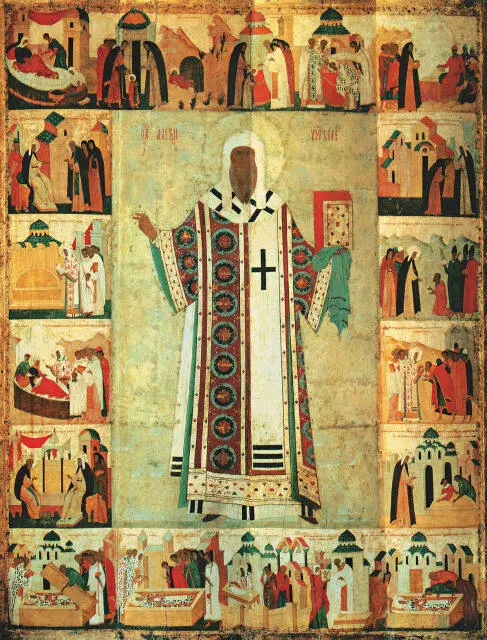

Митрополит Алексий с житием

Митрополит Алексий (1292/1298–1378) был фактическим правителем Московской Руси в годы малолетства великого князя Дмитрия Донского. Своим духовным авторитетом он способствовал прекращению усобицы между удельными князьями и укреплению государства, что в итоге привело к победе русского войска на Куликовом поле в 1380 году.

В клеймах иконы представлены основные сюжеты из жизни Алексия. Композиционным совершенством в иконе выделяется сюжет, где Алексий уговаривает Сергия Радонежского стать его преемником (Сергий, как известно, ответил отказом). В последнем ряду традиционно представлены клейма, связанные с успением, погребением и чудесами, происходившими у гроба святого. Эта житийная икона принадлежит к лучшим творениям Дионисия. Лаконичность и композиционное совершенство, уплощенность бесплотных, вытянутых фигур, изысканность цветовой гаммы создают ощущение чудесных видений горнего мира, грядущего Царства Божия.

Митрополит Алексий с житием. Конец XV в. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Ушаков Симон Федорович (1626–1686)

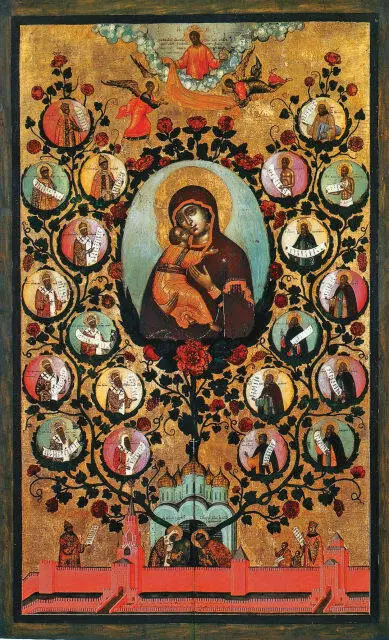

Насаждение древа Государства Московского

На этой иконе впервые в отечественном искусстве представлены раздумья о русской истории и о величайшей русской святыне – «Богоматери Владимирской». Древо государства Московского, ветви которого прорастают сквозь Успенский собор, сажают князь Иван Калита и первый московский митрополит Петр. Образ Владимирской Божьей Матери – главной покровительницы и заступницы Русского государства – осеняет и объединяет собой все древо. На его ветвях цветут пышные цветы, свисают виноградные грозди как напоминание о райском саде, который ожидает праведников. Среди этих «райских кущ» плоды древа государства Московского – медальоны с обликами владык духовных и светских, своими неустанными трудами и подвигами способствовавшими росту и процветанию этого древа.

Насаждение древа Государства Московского. 1668. Москва. Государственная Третьяковская галерея, Москва

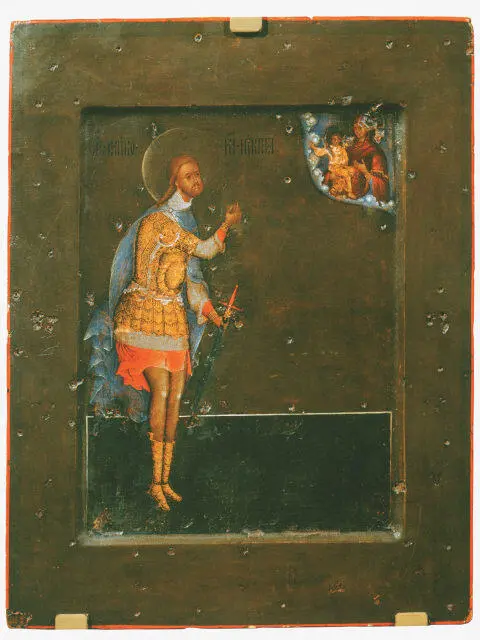

Чирин Прокопий Иванович (? – ок. сер. XVII в.)

Никита-воин

Прокопий Чирин – один из самых знаменитых «государевых мастеров» «строгановской школы». Данная икона создавалась по заказу Никиты Григорьевича Строганова и находилась в Благовещенском соборе Сольвычегодска. Патрон заказчика, св. Никита, жил в IV веке; за исповедование христианства он был брошен врагами в огонь, но остался невредим. Характерная «мелочность» письма, изысканность рисунка и цвета, обилие орнамента превращают икону в виртуозно выполненную, драгоценную священную реликвию. Поражают красотой доспехи святого: голубой плащ с живописными складками, золотая, расписанная тонким узором кольчуга, ярко-красный подол нижней рубахи, украшенная драгоценными камнями рукоятка меча… Хрупкая, бесплотная, вытянутая фигура святого напоминает пламенеющую свечу.

Никита-воин. 1593. Москва. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Холмогорец Семен Спиридонов (1642–1695)

Илья Пророк. В 26 клеймах жития

Большая часть жизни царского изографа Семена Спиридонова Холмогорца (художник был родом из Холмогор) прошла в Ярославле, втором по величине города Руси XVII века, из храмов которого происходят все сохранившиеся иконы мастера. Мир представленный в его работах поражает своей искусной красотой. В этой иконе виртуозность техники «мелочного» письма продолжает традиции «строгановской школы». Предстоящий перед Богом-Саваофом пророк со свитком в руке дан в трехчетвертном повороте; средник иконы обрамляет золотая узорчатая арка на тонких фигурных колонках – излюбленный декоративный прием мастера. В холмистом пейзаже угадываются типично русские черты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: