Елена Евстратова - 500 сокровищ русской живописи

- Название:500 сокровищ русской живописи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-04169-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Евстратова - 500 сокровищ русской живописи краткое содержание

В альбоме представлены выдающиеся произведения русского изобразительного искусства XII – начала XX века, от драгоценных образцов древнерусской иконописи до новаторских работ мастеров модерна и авангарда. Обзорные статьи и краткие содержательные пояснения к картинам помогут читателю составить представление о разных этапах развития русской живописи, о всем многообразии ее жанров, а также творчестве художников, чьи произведения составляют гордость и славу не только отечественной, но и мировой культуры. Для широкого круга читателей.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

500 сокровищ русской живописи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

МСТИСЛАВ ДОБУЖИНСКИЙ. Окно парикмахерской. 1906. Бумага, акварель, гуашь, уголь. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Эта небольшая работа поражает, по выражению С. Маковского, «почти зловещей экспрессией». Ослепительно светит фонарь на пустынной петербургской улице, фигура спешащего прохожего отбрасывает на дорогу тревожную тень. Из витрины парикмахерской на зрителя равнодушно смотрят застывшие в улыбке лица восковых кукол. Добужинский умеет видеть в городской обыденности скрытую фантастику, которую передает в стиле наивного лубка или детского рисунка. Возникает ощущение фантастически-призрачного города, где царят отчуждение и холод.

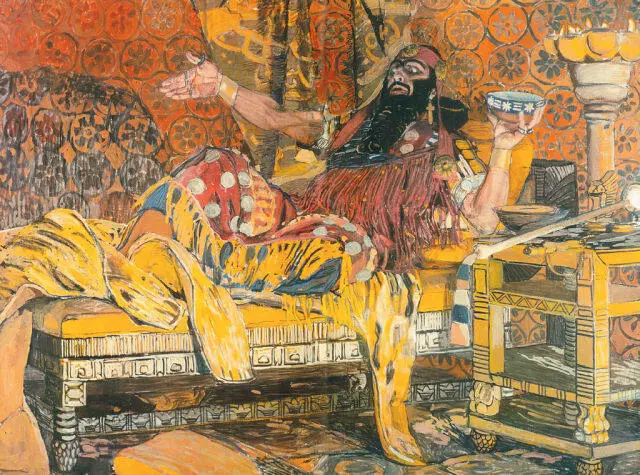

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Олоферна. 1908. Холст, темпера, пастель. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Для царя Олоферна в опере «Юдифь» А. Серова Шаляпин нашел особый пластический рисунок роли, напоминающий «профильные движения рук и ног» на ассирийских рельефах. «В 1897 году на Москве-реке в театре Солодовникова я играл Олоферна суровым каменным барельефом, одухотворенным силой, страстью и грозным величием», – вспоминал артист. Головин пишет портрет в стилистике театральной декорации модерна: превращает фигуру певца и сценическое окружение в узорную декоративную вязь, работая длинными извилистыми мазками-линиями, между которыми проглядывает загрунтованный холст.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН. Умбрийская долина. 1910‑е. Холст, темпера. Государственная Третьяковская галерея, Москва

«В пейзажной живописи я предпочитал импровизировать, а не воспроизводить действительность, – вероятно… по причине преимущественного интереса к живописным задачам», – писал Головин. Пейзаж живописной умбрийской долины в Италии превращен художником в эффектное декоративное панно. В центре композиции царствует роскошный куст розы, за которым открывается вид на зеленеющую долину в обрамлении серебристых холмов. Изящно изогнутые плети розы заполняют все центральное пространство холста, продолжая свое движение вверх, в небесную бесконечность. Пейзаж выглядит реальным и призрачно-сказочным одновременно, он увиден художником сквозь магическую призму театрального зазеркалья.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН. Портрет В. Э. Мейерхольда. 1917. Государственный музей театрального и музыкального искусства, Санкт-Петербург

Портрет был написан во время совместной работы Головина с «гениальным выдумщиком» Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом (1874–1940) над драмой М. Лермонтова «Маскарад». Художник использует любимый прием мастеров эпохи модерна – сопоставление реального мира с миром зазеркалья. Лицо режиссера перед зеркалом погружено в тень, взгляд усталый и скорбный, нервные руки устало опущены. В зеркале мы видим другой образ – светлый и спокойный, на фоне радостного разноцветного театрального занавеса. Над противоречиями повседневности торжествует правда художественного вымысла – праздничный мир театрального преображения.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН. Девочка и фарфор (Фрося). 1916. Государственная Третьяковская галерея, Москва

На картине одновременно присутствуют два мира. На первом плане – серьезная девочка, которая робко присела на краешек дорогого ампирного стула. Она явно чужая среди этой пышной обстановки. Стол уставлен огромными антикварными вазами и дорогой посудой, убран цветами. Действительно, Головину позировала дочь его служанки Фрося. Декоративно-пышное царство натюрморта – это театральное королевство счастливых грез. Серьезные и грустные глаза девочки возвращают нас к реальному миру с его горестями и противоречиями. По смысловой концепции этот портрет перекликается с «Дамой в голубом» К. Сомова.

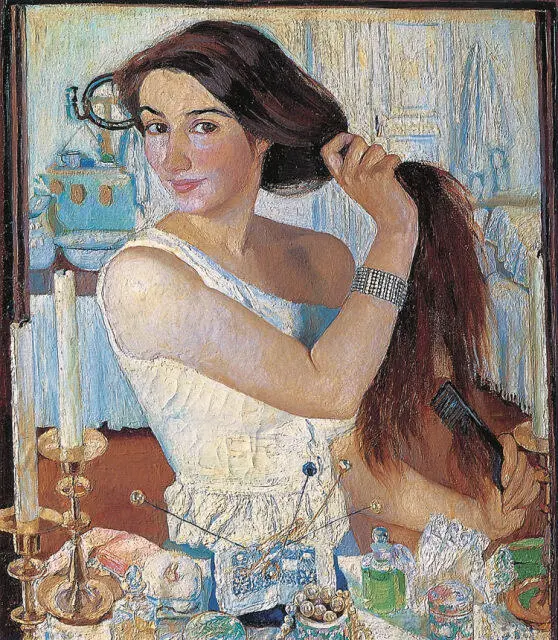

ЗИНАИДА СЕРЕБРЯКОВА. За туалетом. Автопортрет. 1909. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Серебряковой были близки традиции Итальянского Возрождения с ясностью мироощущения, классической уравновешенностью построения картины. Мир, отражающийся в зеркале, наполнен свежестью и прохладой, сияет холодной гаммой желтых и голубых тонов. От нового времени Серебрякова взяла рельефную фактуру густого, подвижного мазка, передающего материальную плотность предметов. А. Бенуа писал: «Автопортрет Серебряковой, несомненно, самая… радостная вещь… Здесь полная непосредственность и простота, истинный художественный темперамент, что-то звонкое, молодое, смеющееся, солнечное и ясное, что-то абсолютно художественное…»

ЗИНАИДА СЕРЕБРЯКОВА. За завтраком. 1914. Государственная Третьяковская галерея, Москва

За столом изображены дети Серебряковых – Евгений, Александр и Татьяна. Мир на картине предстает очищенным от всего суетного, преходящего, случайного. Семейная сцена за столом наполнена светлой гармонией, домашним уютом и покоем, озарена ровным, тихим светом. Ощущение гармонии и уравновешенности рождается от преобладания плавных, округлых линий, мягкой светотени и изысканной холодной цветовой гаммы, построенной на сочетании белого, серебристого и синего цветов.

ЗИНАИДА СЕРЕБРЯКОВА. Катя в голубом у елки. 1922. Бумага на картоне, пастель. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

Вероятно, портрет дочери Кати (род. в 1912 г.) был исполнен в Петербурге, в доме деда художницы, куда семья перебралась после революции. Исторические потрясения и личная драма (в 1918 году от тифа скончался муж Серебряковой) не отразились на ее стиле. Она по-прежнему отдает предпочтение лучезарной холодной цветовой гамме, ясной классической красоте. Портрет исполнен в технике пастели, которой виртуозно владела художница.

ЗИНАИДА СЕРЕБРЯКОВА. Беление холста. 1917. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: