Инесса Свирида - Метаморфозы в пространстве культуры

- Название:Метаморфозы в пространстве культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Индрик

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-052-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инесса Свирида - Метаморфозы в пространстве культуры краткое содержание

Способность к метаморфозам – универсальное свойство культуры, позволяющее интеллектуально и практически преображать мир. В книге в избранных аспектах рассмотрены метаморфозы пространства, природы, человека, типа культурной эпохи. Ряд глав построен в ретроспективном плане. Однако основное место отдано эпохе Просвещения, которая охарактеризована в качестве культуры открытого типа, театрализованной, склонной к историзму, феминизации, эзотерике и культу садов. Их изменчивому пространству, образу и функциям уделено особое внимание. Они анализируются в контексте взаимоотношений натуры и культуры, сакрального и светского, города и сада, показаны как пространственная среда, формирующая модель мира и человека. Сам же он выступает как человек «естественный» и «играющий», «социальный» и «эстетический», а также на экзистенциальном пограничье человек/нечеловек.

Метаморфозы в пространстве культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Симптоматична постановка исследователями вопроса о том, «принадлежит ли искусство к природе или к культуре или же в какой мере одной и другой?» В поисках ответа на него значимы такие аргументы, как роль природных детерминант в формировании личности (что подтверждается исследованиями нейрофизиологов [116]), преодоление дуализма в трактовке познавательного акта (не последовательность, а одновременность физического видения и осознания) [117]. Актуализируя мысль Леонардо да Винчи, что «живопись не требует перевода на разные языки… как и произведение природы» («Парагоне»), Э. Гомбрих трактовал образы живописи как естественные, а не искусственные знаки [118]. Важны идеи о биологических истоках культурных феноменов [119]. Еще в XVIII в., в частности в «Энциклопедии», говорилось, что это природа научила «людей искусству сохранять свои мысли с помощью различных знаков».

Новые «науки о сложных системах», включающие фрактальную геометрию, нелинейную динамику, неокосмологию, теорию самоорганизации и другие, изменили мировоззренческую перспективу. От механистического взгляда на Вселенную научная мысль пришла «к пониманию того, что на всех уровнях – от атома до галактики – Вселенная находится в процессе самоорганизации» и саморазвития [120]. Н.В. Тимофеев-Ресовский выстроил концепцию коэволюции природы и общества (1968). К числу явлений, объединяющих природу и культуру, относится так же способность той и другой к метаморфозам, хотя, как в каждом другом случае, их проявления в этих двух сферах различны – вопрос, заслуживающий дальнейшей разработки. Примером совместного творения метаморфоз являются все виды современных искусственных мутаций.

Теория интеракции Ю. Хабермаса предполагает необходимость диалогических, субъектных отношений не только в социальной сфере, но и во взаимодействиях с природой – освобождение ее посредством технологизации от внешнего принуждения, а также от репрессивности, свойственной сущности человека [121]. В 1970-е гг. возник «технологический детерминизм», рассматривающий развитие техники как самовоспроизводящийся процесс. «Философия техники» ввела эту проблему в социокультурный, политический, экономический и экологический контекст. Осмысление технологизации не как детерминирующего, а как необходимого, но требующего обуздания явления открывает перспективу для попыток избежать эсхатологического исхода отношений природы и культуры.

«Настал общий пир Земного шара… времена несовершенства и предрассудков давно уже прошли вместе с болезнями человеческими… никто не удивлялся прекрасному пиру природы» [122]. Эти события, о которых писал В.Ф. Одоевский в своей утопии (c. 160), он отнес к 4338 году.

Глава 3

Ландшафты природы и культуры

Антропность и антропоморфизация. – Культурный ландшафт и культура как ландшафт. – Ландшафт в контексте эпох. От ландшафта к пейзажу. – Четвертое измерение. Руины. – Движение. – Взаимосвязи географии и истории культуры

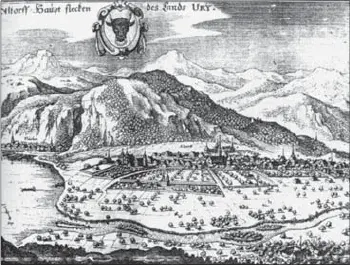

Маттеус Мериан Старший. Вид Альтдорфа. Гравюра. 1642

Проблема «ландшафт и культура» связана с фундаментальной универсальной проблемой пространства. Рассматриваемое в качестве категории или некоей данности оно неизбежно возникает с той или иной степенью осознанности при исследовании любой темы, в том числе историко-культурной. Как писал М. Хайдеггер, от пространства «нельзя отвлечься, перейдя к чему-то другому» [123]. Это, соблюдая соответствующие пропорции, вполне может быть отнесено к ландшафту, который не только развертывается в пространстве, но и наследует многие его принципиальные свойства и признаки. Само природное пространство может быть с очевидностью воспринято, стать ощущаемым именно посредством ландшафта, в котором человек постоянно пребывает. Элементы ландшафта структурировали земную поверхность, придав ей первичную форму. Об этом сказано в Библии. Если в преддень творения «земля… была безвидна и пуста », то, чтобы сделать ее «явью», наполнить, Бог «создал твердь посреди воды», которая «отделяет… воду от воды» (Быт 1:2; 1:6), «собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах» (Псал 32:7), «утвердил землю на водах» (Пс 135:6), «распростер небеса», возвел «облака от краев земли» (Иер 10:12,13).

Геологические и биологические элементы ландшафта – горы, воды, флора, фауна – были тем первичным, что в наземном мире подлежало повседневному использованию и осознанию, которое началось с сакрализации и мифологизации ландшафта. Послужив в дальнейшем также объектом исторической, художественно-эстетической рефлексии, он тем самым приобретал семантику и образность, не свойственные природе, преобразовывался в индивидуальном и коллективном сознании, в итоге оказывался в пространстве культуры, становился ландшафтом-текстом, несущим информацию о человеке и его картине мира.

Естественный ландшафт включен в экзистенциальные взаимоотношения природы и культуры, является их полем и порождающим началом, в результате выступая в функции субъекта. Взаимоотношения с ним человека многообразны. Согласно антропной гипотезе организации Вселенной, она возникла как приспособленная под человека [124]. Предвосхищая современную точку зрения, об этом же говорило библейское описание акта творения, дни которого завершились созданием человека. Вселенским домом ему служили земная и небесная твердь, радости Эдема. Однако и после грехопадения Земля оказалась пригодной для выживания. «И как же им [людям] не радоваться, ища и постигая, для кого это небо украшено солнцем и звездами, ради кого земля покрыта садами, дубравами и цветами и увенчана горами, для кого море и реки, и все воды наполнены рыбой, кому рай и само то царствие уготованы? Как им не радоваться и не веселиться, славословя, постигая, что это – не для кого-либо иного, но для них самих!», – писал Иоанн экзарх Болгарский [125]. Такой дарованный антропный ландшафт многое предопределял в судьбе человека и целых народов, в зависимости от него формировался их круг занятий, менталитет, верования, картина мира.

Ландшафт служит частью не только внешнего, но и внутреннего пространства человека, влияя на индивидуальную психику и художественное творчество. Согласно И. Бродскому, «если стихотворение написано, даже уехав из этого места, продолжаешь в нем жить. Ты это место не то что одомашниваешь, ты продолжаешь в нем жить. Мне всегда хотелось писать таким образом, будто я не изумленный путешественник, который волочит свои ноги сквозь» [126]. Ландшафт становится частью биографии, творческой и персональной. Как вспоминал Г. Гессе, «в те времена, когда я часто оставался один, я обретал ландшафты и лица из моего собственного прошлого» [127]. Ландшафты, претворенные художниками и писателями, превращаются в «свои» и для их зрителей, читателей, «присваиваются» ими.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)