Инесса Свирида - Метаморфозы в пространстве культуры

- Название:Метаморфозы в пространстве культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Индрик

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-052-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инесса Свирида - Метаморфозы в пространстве культуры краткое содержание

Способность к метаморфозам – универсальное свойство культуры, позволяющее интеллектуально и практически преображать мир. В книге в избранных аспектах рассмотрены метаморфозы пространства, природы, человека, типа культурной эпохи. Ряд глав построен в ретроспективном плане. Однако основное место отдано эпохе Просвещения, которая охарактеризована в качестве культуры открытого типа, театрализованной, склонной к историзму, феминизации, эзотерике и культу садов. Их изменчивому пространству, образу и функциям уделено особое внимание. Они анализируются в контексте взаимоотношений натуры и культуры, сакрального и светского, города и сада, показаны как пространственная среда, формирующая модель мира и человека. Сам же он выступает как человек «естественный» и «играющий», «социальный» и «эстетический», а также на экзистенциальном пограничье человек/нечеловек.

Метаморфозы в пространстве культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Естественный ландшафт образует «постоянное пространство», представляя собой «нечто вроде формы для отливки, которая моделирует бóльшую часть нашего поведения» [128]. Это также не просто «ландшафт-панорама, которому можно предстоять… Он служит идеальной позицией для индивидуального видения мира, превращается в метафизический» [129]. Хайдеггеру, по его словам, работа в Шварцвальде «открыла пространство этой горной местности. Весь ход труда остается погруженным в событие ландшафта» [130]. Или как сказал О. Мандельштам о М. Волошине: «Он… почетный смотритель дивной геологической случайности, именуемой Коктебелем – всю свою жизнь посвятил намагничиванию вверенной ему бухты. Он вел ударную дантовскую работу по слиянию с ландшафтом» [131]. Бродский писал: «Я овладел искусством / сливаться с ландшафтом» («Вертумн»).

Если уже от природы ландшафт был наделен антропностью, т. е. предназначен для человека, то сам он не только сознательно приспосабливал природную среду для своих нужд, но и придавал ландшафту, как и миру в целом, свой «образ и подобие» (c. 41–42), хотя могло происходить и обратное. Согласно «Книге Еноха», сам человек был создан из элементов ландшафта – «плоть его от земли, кровь его от роси и солнца, очи его от бездны морскые, кости от камениа, жилы его и косми от траве земние» [132].

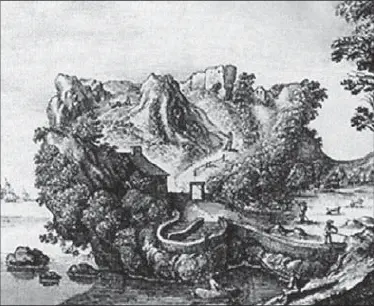

Антропоморфизация в разных формах сохранялась на протяжении всего развития культуры. Человеческие фигуры с античности служили аллегорической персонификацией элементов ландшафта (рек, морей и т. п.). В западноевропейской живописи XVII в. фантастичные и одновременно натуралистичные ландшафты приобретали очертания человеческой головы и тела, в то время как у Дж. Арчимбольдо коллаж растительных форм превращался также в аллегорию, фантастический лик или портрет [133](ил. с. 18). В ХХ в. антропоморфные образы и даже «портреты» усмотрели в реальных очертаниях гор, как Волошина в контуре Карадага.

Метаморфозы были обоюдные. В «Песни песней» красота невесты описана через ландшафт конкретных локусов, расположенных в реальном географическом, а не сочиненном ландшафте: «Глаза твои – озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой – башня Ливанская, обращенная к Дамаску» (Песн 7:5). У Овидия антропоморфные персонажи превращались в растительно-ландшафтные и геологические объекты (ил. с. 14). В современном поэтическом сознании выступает мотив уподобления, как это жестко обозначил И. Бродский, говоря о горах: человеку «уподобить не впервой / наши ребра и хребты / ихней ломаной кривой… что я, что ты, /… ихним снегом на черты / наших лиц обречены» («В горах»).

Общность ландшафтно-геологических и антропоморфных телесных форм проявляется в скульптуре. Микеланджело, как известно, для того чтобы выявить искомую форму, полагал необходимым лишь удалить из природной глыбы мрамора все лишнее. Геологический объект – камень служил материалом не только для пластических искусств, но и для поэтических и философских метафор, говоривших о времени разбрасывать или собирать камни.

Мандельштам открыл общность поэзии Данте с геологией и сравнивал структуру его монолога «с горными породами», попутно сожалея, что «к Данту еще никто не подходил с геологическим молотком, чтобы дознаться до кристаллического строения его породы, чтобы изучить ее вкрапленность, ее дымчатость, ее глазастость, чтобы оценить ее как подверженный самым пестрым случайностям горный хрусталь». Вся «Божественная комедия» для Мандельштама – «кристаллографическая фигура, т. е. тело… Она есть… сплошное развитие кристаллографической темы. Немыслимо объять глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей правильности тринадцатитысячегранник» [134]. Так природный ландшафт наделял культуру своими свойствами и позволял создавать образы, необходимые для ее самопознания. Шпенглер, как и Мандельштам, одержимый ландшафтом (он постоянно писал о духовных, душевных, музыкальных ландшафтах), напомнил о старонемецких юридических и клятвенных формулах, суть которых закреплялась в ландшафтных образах, связанных с вечностью и бесконечностью: «Всегда и вечно, пока стоят земля и горы», «везде, где встает солнце», «пока ветер гонит облака», «идти до пределов, до каких ветер дует и петух поет», «до того места, до которого простирается голубое небо»: такое беспредельное чувство, по мнению Шпенглера, создало могучую форму западноевропейской ландшафтной живописи [135].

Венцеслас Холлар. Антропоморфный ландшафт. После 1625 г. Гравюра

Не метафорически можно говорить и о природной предопределенности некоторых ланд шафтов для развития культуры и искусства, о их культуро– и артогенности, если употребить неологизмы. Точнее полагать, что подобная потенция в принципе заключена в каждом клочке земли, вопрос лишь в том, когда это будет востребовано культурой, которая в соответствии со своим состоянием постоянно открывает для себя духовную плодотворность все новых территорий. Так, в середине XIX в. сила ландшафта, казалось бы «вдруг», прорвалась сквозь «закономерности» художественного процесса. Именно тогда во французском Иль-де-Франсе, около Фонтенбло, художники «нашли» Барбизон с его особой световоздушной средой, позволившей мастерам, названным барбизонцами, нарушить столетиями утверждавшиеся представления о характере живописи и ее функциях. Вскоре Сезанн и Ван Гог открыли Прованс, Гоген – экзотические земли.

Винсент Ван Гог. Звездная ночь.1889

Однако прежде всего для искусства была открыта Италия, отмеченная не только синтезом природы и архитектуры, но и взаимосвязью школ живописи с конкретными местностями, их природными свойствами и культурными традициями, что придало ярко выраженные геокультурные признаки искусству Ренессанса. А.А. Трубников писал: «Нескончаемо огромной книгой была бы география красоты Италии. Многогранное сияние озарило ее: Падую, старую книгу науки, Бергамо в синих горах, Мантую с тайнами дворцов и Мантеньи, Римини с Изоттой и слонами, Парму фиалок и Корреджо, Урбино – Вифлеем живописи, Верону краснокаменную, Сиену легендарную» [136]. «География красоты», о которой писал Трубников, отразилась в именах-топонимах, которые получили многие мастера итальянского Возрождения, как Никкола Пизано, Антонио Венециано, Джованни да Верона. Не случайно Джорджо Вазари в «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550) в заглавиях посвященных им отдельных очерков часто отмечал – «флорентинский живописец», «сиенский живописец», «римский живописец»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)