Инесса Свирида - Метаморфозы в пространстве культуры

- Название:Метаморфозы в пространстве культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Индрик

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-052-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инесса Свирида - Метаморфозы в пространстве культуры краткое содержание

Способность к метаморфозам – универсальное свойство культуры, позволяющее интеллектуально и практически преображать мир. В книге в избранных аспектах рассмотрены метаморфозы пространства, природы, человека, типа культурной эпохи. Ряд глав построен в ретроспективном плане. Однако основное место отдано эпохе Просвещения, которая охарактеризована в качестве культуры открытого типа, театрализованной, склонной к историзму, феминизации, эзотерике и культу садов. Их изменчивому пространству, образу и функциям уделено особое внимание. Они анализируются в контексте взаимоотношений натуры и культуры, сакрального и светского, города и сада, показаны как пространственная среда, формирующая модель мира и человека. Сам же он выступает как человек «естественный» и «играющий», «социальный» и «эстетический», а также на экзистенциальном пограничье человек/нечеловек.

Метаморфозы в пространстве культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Получив регулярную композицию и элементы аллегорической программы, сады придали новый облик русской усадьбе и служили объектом особого внимания хозяев. Благодаря им усадьба воспринималась как противостоящий городу приют спокойствия, благих мыслей, творческого вдохновения, а также сельских трудов, однозначно ассоциируемых с садом. Он влиял на общую атмосферу усадьбы, формы быта, тип поведения, личность обитателя. В результате она превращалась в особое культурное урочище. Именно благодаря саду усадьба отождествлялась с Эдемом, еще с древности в ее название благодаря ему же включалось слово рай . Как ранее регулярный сад, так теперь естественный парк, распространившийся в России с 1770-х гг., позволил усадьбе вписаться в пасторальную и утопическую традиции. В атмосфере сада в XIX в. возник русский усадебный миф, развитый в садовых мотивах русской литературы и искусства [289]. Он вобрал в себя образы, восходящие к архетипу рая.

С преобразованием садов менялась садовая лексика. Слово сад , встречающееся уже в Остромировом евангелии (1056), не всегда означало сад как таковой, выступая также в символическом толковании, особенно в ранних текстах (в «Хождении Агапия» – это аллегория духовного совершенствования, что совпадает с одним из толкований слова пустыня ; с. 84). Согласно И.И. Срезневскому, лексема сад означает растение, дерево , а также деревья, сад, трава, луг, роща . Наряду со словом сад как синонимы употреблялись слова огород , а также виноград [290](в «Слове о погибели Русской земли», цитируемом выше, говорилось, что земля украшена «винограды обителными», т. е. монастырскими садами).

От XVI в. сохранилась рукопись под названием «Назиратель», которая через польский перевод восходит к латинскому трактату Пьетро ди Крещенци «Liber rura lium commodorum» («О выгодах сельского хозяйства», ок. 1305 г., лат. изд. 1471), который возрождал традиции римской агрономии [291]. Это было также первое и до конца следующего столетия единственное известное сочинение на русском языке сельскохозяйственной тематики (краткая информация по связанным с ней вопросам содержалась в 45-й главе «Домостроя») [292]. В «Назирателе» говорилось, как засаживать сады, как за ними ухаживать и их огораживать:

«ωгоро д или са д , подобает бережно укрепити добры м замыканиемъ… в неи тако ж мощно здѣлати прохладныи виридаринъ, сирѣчь травничокъ и бесѣдку гсдн [господину], чтобы был недалече бчелникъ потешныи и птицы, и звѣри различные какъ то сут горличища заичики. и прочие по устроєнию».

Описанный сад предназначался для отдыха и удовольствий, такие назывались веселыми огородами, позднее – увеселительными садами ( от нем. – Lustgarten, фр. – jardin de plaisance , сад развлечений; лексическое отождествление сада и огорода могло восходить к латинскому слову hortus , имевшему оба значения). В русской рукописи сад назван виридарин (в польском издании 1549 г., с которого переводился «Назиратель», фигурирует слово wirydarz , от лат. viridarium – древесные насаждения, сад, парк, роща, небольшой сад [293]).

Такие русские сады существовали во время Бориса Годунова (в Борисовом городке, согласно описи 1664 г., был регулярный план, беседки, пруд с искусственным островом) [294]. Так что появление перевода Кресценция пришлось ко времени и могло способствовать развитию русского садоводства.

У Симеона Полоцко го слову виридарин соответствует лексема вертоград, как назывались не только сады, но и воспринятая от польско-литовской традиции многосоставная литературная форма. Она представляла собой некий компендиум идей и знаний о мире, наполненный моральной проблематикой, каким стал «Вертоград многоцветный» этого автора [295]. Он же перевел с польского для царевны Софьи остававшийся в обиходе до середины XIX в. лечебник «Книга глаголемая Вертоград Прохладный, избранная от многих мудрецов о различных врачевских вещах ко здравию человекам пристоящих».

Синонимичное употребление слов сад и огород сохранялось и в дальнейшем. В Измайлове Алексея Михайловича, согласно описи, были Конопляный и Просяной ( Просянский ) сады , хотя относительно второго из них известно, что там росли яблони, имелись также беседки, иллюзионистические росписи и другие декорации [296]. У Даля упомянуты также сады картофельные, овощные. Возможно, что это более древнее словоупотребление, но не исключено, что оно возникло или актуализировалось в результате влияния польского текста, с которого делался перевод Кресценция, так как по-польски сад – это ogród . Вместе с тем русские, посещая в Речи Посполитой барочные увеселительные сады, могли слышать, как поляки называют их огродами . В петровское время художественно оформленные сады постоянно назывались огород и огрод . В документах французской поездки Петра I (1717) фигурировал Версальский огород. У царя было и сочинение «О огроде, или о саду Версалии», в титуле которого переводчик соединил оба слова.

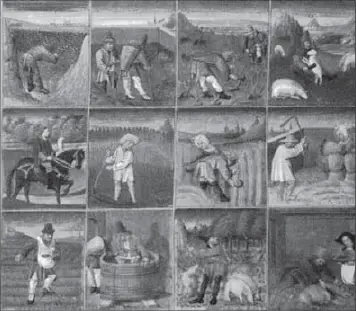

Пьетро ди Крещенци. Календарь. XV в.

Размытость употребления слов, обозначающих сад , – свидетельство еще не устоявшихся тогда форм самого сада. Однако, когда М.М. Херасков упоминал «простой мой огород» в противовес садам, которые Дамис «в статуи убирает», он уже скорее архаизировал, играя словами и образами, так как под огородом имелся в виду регулярный французский сад усадьбы Гребнево [297].

Наряду с новой лексикой появлялись и новые типы изображения сада. Если до XVII в. «сад заключенный» в иконах представал как отвлеченный символический образ в виде круга [298], то в XVII в. с распространением в русском искусстве западноевропейской иконографии hortus conclusus приобрел вид цветущего прямоугольного огороженного сада (Никита Павловец. Богоматерь – Вертоград заключенный . 1678. ГТГ). Однако еще в 1663–1688 гг. в Измайлово был разбит Круглый (Аптекарский) огород.

Для становления русского садового искусства Нового времени были важны как иностранные мастера, приглашавшиеся в Россию с XVII в., так и зарубежные поездки русских. Первым свидетельством встречи с западноевропейскими садами является «Хождение на флорентийский собор» (1437–1440) неизвестного Суздальца, который несколько раз упоминает увиденные по дороге в немецкой земле «садове красны», а также городские фонтаны, которые называет столпами. То и другое было в Любеке [299].

В Англии Елизавета I пригласила членов посольства во главе с Ф.А. Писемским (1582–1583) «ехать гуляти в свои заповедные островы, оленей бити» (т. е. в так называемый зверинец) [300]. С 1668 г. началось знакомство русских с французскими садами, когда участники посольства П.И. Потемкина увидели Версаль и другие сады Андре Ленотра. В реляции говорилось, что там «строенья, виноград и иные многие деревья плодовитые, [которые] улицами устроены и воды взводные розными образцы». В Версале изобилие редких растений привлекло особое внимание – интерес к ним в России уже отразился в садах Алексея Михайловича. Более подробную информацию о Версале принесло пребывание во Франции А.А. Матвеева, хотя собственно сады заняли в ней малое место [301].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)