Татьяна Каптерева - Западное Средиземноморье. Судьбы искусства

- Название:Западное Средиземноморье. Судьбы искусства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:1-978-5-89826-348-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Каптерева - Западное Средиземноморье. Судьбы искусства краткое содержание

Западное Средиземноморье. Судьбы искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Маски Карфагена почти не исследовались с точки зрения их изобразительных приемов. Между тем в границах общего культового характера эти произведения интересны развитием форм гротескной образности, обусловленной архаическим этапом художественного сознания. Мастерам не всегда удавалось оживить изображение, придать гримасе изменчивую многозначность. Но выразительность маски основывалась на подчеркивании самого существенного в ее облике. Объем отличался простотой и обобщенностью, силуэт – строгой замкнутостью, черты – резкой определенностью. Главную роль играла динамическая форма отверстий: глаз – почти круглых или узких, в виде полумесяца, – но в еще большей мере разинутого рта, искривленного или охваченного злым смехом, почти уподобленного зубастой пасти древних образов устрашения. Маски внушали чувство страха, возможно, иногда призваны были «рассмешить» инфернальные силы. Все это достигалось средствами преувеличения, подчеркиванием внешнего уродства, мимической игры, не требовало каких-либо дополнительных атрибутов. Не случайно маски Карфагена в ряду произведений гротескной архаики занимают далеко не последнее место. Производимое ими впечатление своеобразной экспрессии, дисгармоничности, внеидеальности было заложено в самой природе художественного мировосприятия пунийцев.

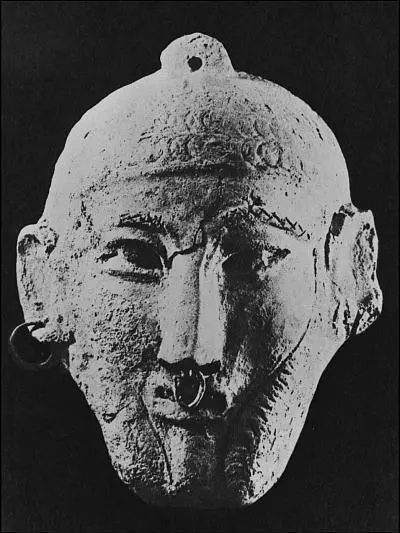

Иные задачи стояли перед мастерами, которые создавали маски-протомы. Немногочисленные мужские маски-протомы принято считать типично карфагенскими произведениями. Собственно говоря, речь идет о двух известных масках. Первая из них, так называемая «Маска с кольцом в носу» (Тунис, Национальный археологический музей), была открыта А. Делаттром на холме Дуимес. У маски правильный овал, тонкие черты, близко посаженные миндалевидные глаза, маленький сжатый рот. Борода (подобие бакенбард, оставляющих открытым середину подбородка), волосы и брови отмечены врезанным узором. На голове выступ с отверстием для подвешивания. Сохранились следы раскраски, зрачки и ресницы – черные, лицо – ярко-красное. В правом ухе и в носу вставлены металлические кольца (археологические данные подтвердили обычай богатых жителей Карфагена носить кольцо в носу). Выражение маски бесстрастно, его оживляет впечатление слегка косящих глаз.

Маска с кольцом в носу из Карфагена. VI в. до н. э. Тунис, Национальный археологический музей

В маске, открытой Ш. Соманем на холме Бирса (Тунис, музей Бардо) сохранен тот же тип лица, небольшой размер (0,19 м). Изображение упрощено и геометризовано. Образ кажется отвлеченным, а по общей ритмической согласованности черт более изысканным. Маска эта, найденная в другое время и в другом некрополе Карфагена, видимо, создана несколько позднее «Маски с кольцом в носу». Была ли последняя исходным прототипом для изображений целой группы – сказать трудно. Во всяком случае, здесь несомненно существовал изобразительный канон, который развивался в сторону все большей условности. Обе маски, отличающиеся своеобразной скульптурностью, выполнены с уверенным мастерством. Маска Соманя с ее безмятежной чистотой выражения как бы завершает то, что было присуще исходному памятнику, внеиндивидуальный характер которого еще не преодолел запаса определенных жизненных наблюдений. Такого рода тенденция отражала общую направленность пунического искусства с его неразвитым, неосознанным представлением о человеческой личности.

В женских образах поиски выразительности осложнялись взаимодействием устойчивых египетских и греческих традиций. Некоторые маски напоминают трафаретные головы каменных египетских саркофагов в трактовке тяжелых застылых лиц и в покрытии головы клафтом. Другие примыкают к греческому типу погрудных изображений женских божеств, который был широко распространен по всему Средиземноморью. Более удачными следует признать маски-протомы, сочетавшие египетские, греческие и пунические черты. На устах масок – легкая, иногда едва заметная «архаическая» улыбка. Головные платки, которые спускаются на плечи, напоминают египетский парик, заостренные книзу лица с крупными оттопыренными ушами, мясистым носом и огромными неглубоко посаженными миндалевидными глазами – восточного типа. Произведения эти далеко не равноценны. Среди них обычно выделяют маску VI века до н. э., открытую на холме Дуимес (Тунис, музей Бардо). Некоторые исследователи поспешили назвать ее изображением самой богини Танит. В 1923–1929 годах эта маска воспроизводилась на почтовой марке Туниса. И в самом деле, среди других подчас мертвых глиняных слепков она – самая живая.

Погрудное изображение молодой женщины (0,31 м) кое-где хранит слабые следы голубой и красной раскраски. Черты лица, преувеличенные и несоразмерные, приведены в ритмическое единство. Тонкий чистый овал, длинные глаза, дуги бровей, переходящие в линию носа с кольцом в левой ноздре, узкий подбородок с маленькой треугольной выемкой – обозначением татуировки – как бы очерчиваются одной линией. Улыбка придает лицу мягкое, «застенчивое» выражение. При повороте в три четверти усиливается угловатость, резкость черт: выступает массивный нос, крупные уши, богиня кажется совсем «дурнушкой». Если рассматривать маску в профиль, то все приходит в равновесие, создается строгий, даже изысканный абрис лица гораздо более зрелой женщины. Здесь проявляется характерное для архаической скульптуры несоответствие фаса и профиля, но подобный аспект вносит в трактовку образа нечто новое, намечает присущие самой природе маски черты изменчивости, иллюзорности, многозначности.

Женская маска-протома из Карфагена. VI в. до н. э. Тунис, музей Бардо

Маски-протомы в пунических погребениях, как уже отмечалось выше, охраняли покой умерших, своей доброжелательностью призваны были «нейтрализовать» воздействие злых чар. В масках не следует искать портретной достоверности, а также видеть изображения каких-либо конкретных богов. Здесь, вероятно, более правильно говорить о вещественном воплощении некой сакральной силы, то есть об образе, гораздо более отвлеченном, нежели просто изобразительном.

Существовала также группа маленьких масок, которые служили амулетами. Первоначально они изготовлялись из терракоты, из слоновой кости, подражали большим гримасничающим маскам и исчезли из погребений вместе с ними. В IV и III веках до н. э. появились миниатюрные маски из многоцветного стекла в виде подвесок, из которых складывалось целое ожерелье. Маски-амулеты достигают всего нескольких сантиметров высоты. Репродукции обычно не только увеличивают их реальные размеры, но и выявляют заложенные в изображениях черты преувеличенной и устрашающей выразительности: огромные, обведенные белым круглые глаза с черным зрачком, широкие дуги бровей, причудливо завитые бороды и прически. На кремовом или янтарно-оранжевом тоне лица глаза и волосы выделены черным, когда же маска сделана из сине-фиолетового стекла, то белым или оранжево-желтым. Пунические мастера умело владели приемами стеклодувной техники, создавая округлые овалы лиц, словно стекающими каплями – носы и уши, добавлением деталей – пышный убор причесок. В некоторых масках семитский тип лиц приобрел более реальные черты (предполагаемое изображение бога Беса, Мотия, музей Уайтекера), в других подчинялся декоративной задаче. Яркий амулет уподоблялся условному знаку. Главное в нем – глаза, согласно поверью древних народов, способные зачаровывать особой силой взгляда. Не случайно и на многих древних масках, сделанных из страусовых яиц, изображались только огромные глаза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: