Екатерина Андреева - Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века

- Название:Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-159-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Андреева - Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века краткое содержание

Книга предназначена читателям, интересующимся историей, теорией и философией новейшей культуры.

2-е издание, исправленное и дополненное.

Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

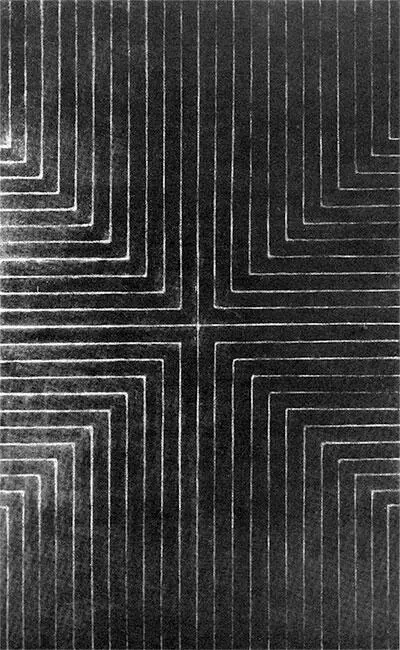

Фрэнк Стелла. «Die Fahne Hoch!». 1959

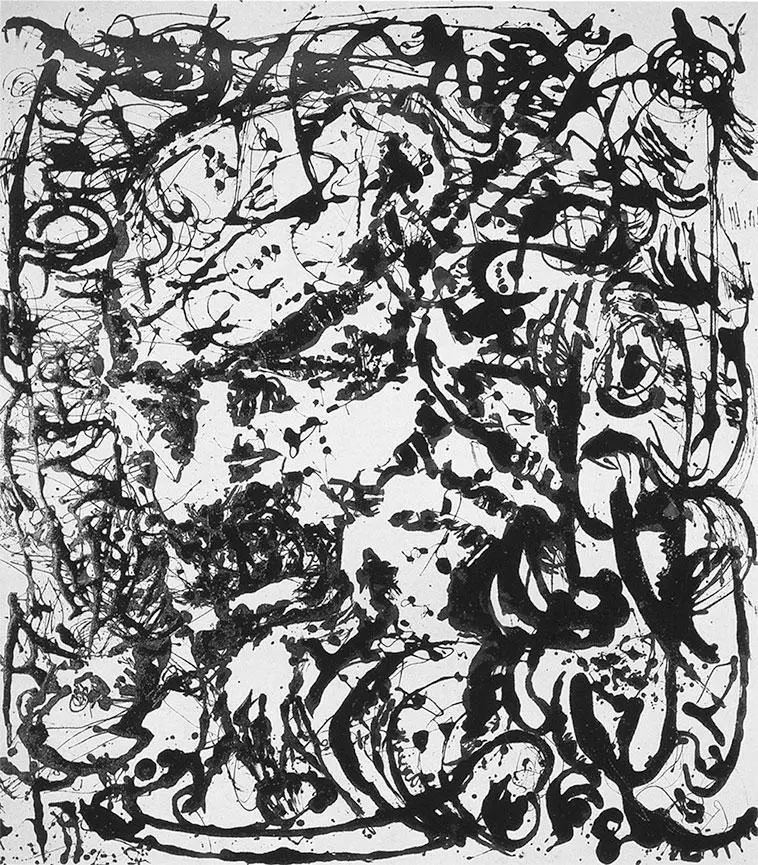

Группа «Искусство и язык». Портрет В. И. Ленина в манере Д. Поллока, II. 1980

Полосатые полотнища, способные замещать по желанию художника обои, транспаранты, картины и уличную рекламу, казались Бюрену средством уйти от каких бы то ни было истолкований искусства, которые рассматривались как попытки ограничения творческой свободы и ложные, спекулятивные высказывания. Чтобы освободиться от бремени девальвированного содержания абстракционизма, Бюрен хотел создать такое «нулевое» произведение, о котором, по словам Мориса Бланшо, «ничего нельзя было бы сказать, кроме того, что оно есть» [142]. Итак, перед нами еще одна попытка, на этот раз – антидискурсивная, подойти к Ничто. Однако же между «есть» и «ничего нельзя сказать» снова плодится столько слов (избыточно многословен, прежде всего, текст манифеста Бюрена), что смысл меняется на противоположный: если сказать еще можно так много, значит, одного, последнего, смысла в этом нет и не может быть. 1960-е годы погружаются в испытания «нулевых» творческих актов и одновременно в критику истолкований искусства. В 1966 году Сьюзен Зонтаг называет свою первую книгу критики «Против интерпретаций»; в частности, она пишет: «Можно предположить, что в современном искусстве многое мотивируется желанием спастись от интерпретации. Чтобы уйти от интерпретации, искусство может стать пародией. Оно может стать абстрактным. Оно может стать „всего лишь“ декоративным. И может стать не-искусством. <���…> Абстрактная живопись – это попытка изгнать содержание в обычном смысле слова; где нет содержания, там нечего истолковывать… Наша задача – не отыскивать как можно больше содержания в художественной вещи, тем более не выжимать из нее то, чего там нет. Наша задача – поставить содержание на место, чтобы мы вообще могли увидеть вещь» [143]. В 1967 году одно из своих дебютных произведений, вполне по рецепту Зонтаг, создает концептуальная группа «Искусство и язык». Оно называется «Тайная живопись» и представляет собой две геометрические формы: большой белый прямоугольник с текстом и маленький черный квадрат. Текст гласит: «Содержание этой живописи невидимо, характер и размеры смысла должны постоянно держаться в секрете, известном только самому художнику». Пародия на «Черный квадрат» фиксирует состояние абсолютного нуля: устранив содержание, вынеся его за скобки, чтобы «увидеть вещь», мы наблюдаем лишь оболочку, поверхность этой вещи, которая с утратой содержательного пафоса Ничто способна служить только примером угасания последних генетических признаков живописи.

На неизбежность такого результата указывает и случай ровесника Поллока, художника и философа Эда Рейнхардта, который для заработка преподавал историю искусства Востока и скончался как раз на заре концептуализма – в 1967 году. Он был стойким противником «художественности» абстрактного экспрессионизма. В 1950–1960-х годах Рейнхардт создавал аутичные диссидентские произведения – изображал почти монохромные греческие кресты, едва отличимые при пристальном разглядывании от такого же почти черного фона. В 1962 году он написал дзеновскую прокламацию «Искусство как искусство», которая стала новым заветом для минималистов и концептуалистов, в частности для антиметафизических произведений и сочинений американского соредактора «Искусства и языка» Джозефа Кошута «Искусство как идея» и «Искусство после философии» (1969). В последних строках Рейнхардт утверждал: «Единственное, о чем можно говорить в связи с искусством, – это о его бездыханности, безжизненности, бессмертии, бессодержательности, бесформенности, непространственности и безвременности. А это всегда – конец искусства» [144]. Текст Рейнхардта, напоминающий игру «белое и черное не называть», однако, можно понять и как попытку сказать об абстракции на секретном языке, выдать ее за «не-искусство», чтобы сохранить метафизический смысл от профанной критики, чтобы оградить тайное Ничто от посягательств ничтожения. Т. Мак-Эвилли вслед за Х. Розенбергом утверждает, что подлинное содержание картин Рейнхардта теперь плохо считывается из-за «формалистического фильтра», через который мы смотрим на эти холсты-иконы, соединившие христианскую символику с таоистской мандалой [145]. Так или иначе, но формалистический фильтр был во второй половине 1960-х заметно сильнее метарелигиозного содержания абстракционизма. Гринберговская автокритичность модернизма обернулась спекуляцией о смерти искусства, в которой с этого момента и принято находить содержание художественного процесса: серьезное искусство живет исследованием форм и обстоятельств собственной смерти. Сравнивая два основных этапа в развитии абстракционизма (1910–1920-е и 1945–1965 годы), можно сделать вывод, что вторая фаза в значительной степени повторяет эволюцию первой: от метарелигиозной и паранаучной системы к дизайну и формализации. Но есть и существенное отличие: в 1960-х годах ничтожение абстрактной формы проходит стадию нуля и попадает в пограничную область отрицательных величин (лексика Рейнхардта основана на одних отрицаниях). Пустота распространяется после смерти картины в новом «искусстве среды», инвайронментах.

Трудно сказать, насколько правомерно связывать инвайронменты минималистов и концептуалистов с идеями Мондриана о реализации искусства после живописи в окружающем пространстве или с распространением супрематизма в наш мир и космос через планиты для землянитов Малевича, которые Л. Нуссберг считал пракосмолетами [146]. Несомненно, что произведения американских художников Роберта Смитсона или Уолтера де Мария конца 1960-х – начала 1970-х годов еще раз сообщили искусству XX века авангардный импульс, который был в призыве Маяковского к художникам: «Площади – ваши палитры!» Ничто и Всё в произведениях Смитсона и де Мария опять становятся, как и у первых авангардистов, взаимопереходными интерферирующими полями, живой двуединой сущностью мира. Однако же само движение искусства в окружающий мир здесь, хотя и поражает гигантоманией, лишено однозначно утвердительного, аффирмативного пафоса. Прежде всего, потому, что Всё – это теперь земля, гетерогенный материал, заменивший чистые профессиональные материалы живописи. Такая прямая связь с арбрютовской традицией свидетельствует об акте ничтожения, который искусство переживает в 1960-х, уходя от интерпретации путями не-искусства. И все-таки универсальный символический потенциал земли как образа и грубая чувственная выразительность земли как материи позволяют еще раз совпасть метафизике и фактуре. Уолтер де Мария с 1968 года «строит» «Земляные комнаты». В последнем нью-йоркском варианте 1977 года де Мария переводит «Черный квадрат» в кубическое измерение. 197 кубометров чернозема, которыми по грудь человеку стационарно завалена галерея на одном из оторванных от земли этажей в Сохо, с одуряющей силой внушают зрителю величие и производительную мощь природы, той физической реальности, которая и становится источником метафизических проекций человеческого ума.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: