Леонид Антипин - М. В. Ломоносов – художник. Мозаики. Идеи живописных картин из русской истории

- Название:М. В. Ломоносов – художник. Мозаики. Идеи живописных картин из русской истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Сказочная дорога»

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-4329-0101-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Антипин - М. В. Ломоносов – художник. Мозаики. Идеи живописных картин из русской истории краткое содержание

До сих пор не оценена должным образом роль Ломоносова в зарождении русской исторической картины. Он впервые дал ряд замечательных сюжетов и описаний композиций из истории своей родины, значительных по своему содержанию, охарактеризовал их цветовое решение. В книге рассказывается об особенностях художественного творчества М.В. Ломоносова и о его роли в пропаганде средствами рисунка важнейших событий отечественной истории.

Для специалистов и широкого круга читателей.

М. В. Ломоносов – художник. Мозаики. Идеи живописных картин из русской истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Первые основания металлургии или рудных дел» были изданы большим по тому времени тиражом – 1225 экз. Книгу разослали на крупнейшие горные заводы и рудники Урала и Алтая, а также многим ученым и промышленникам, и она быстро получила широкую известность.

Установлено, что ее приобрели также передовые деятели культуры XVIII века, как А. Н. Радищев, Н. И. Новиков, Н. А. Львов, Д. Дидро и др. [7].

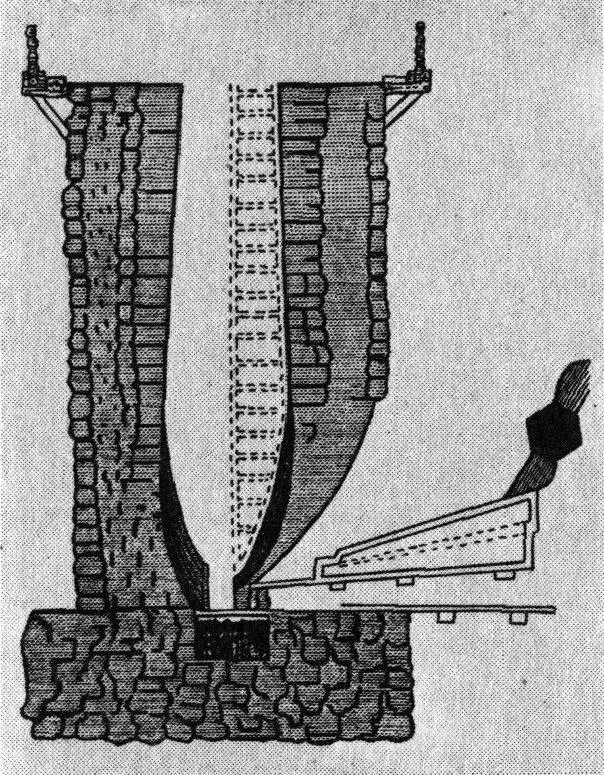

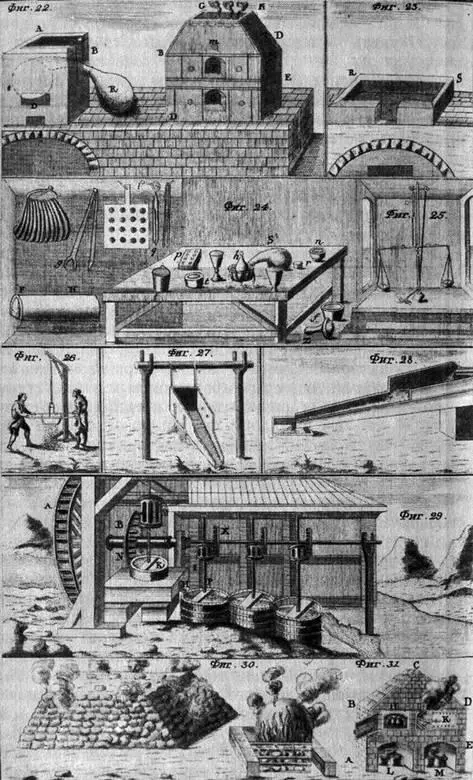

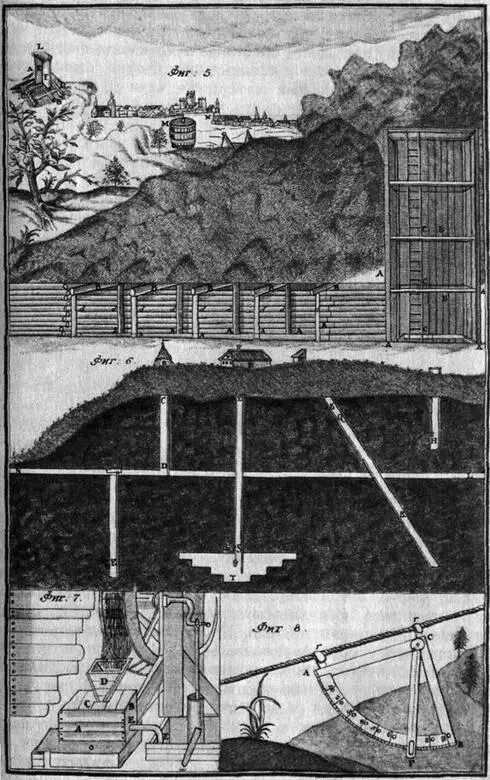

В своей работе М. В. Ломоносов дал подробную характеристику технических устройств, применявшихся в то время в горно-заводской промышленности: плавильных печей, водяных и воздушных насосов, подъемных механизмов и др. Основное внимание автор уделил вопросам организации и техники добычи руды и выплавки металлов. Много места в книге занимают теоретические проблемы металлургического производства.

«Первые основания металлургии» разделены автором на пять частей, следующих одна за другой в строгой логической последовательности. Первая часть книги посвящена описанию свойств металлов и различных минералов, находящихся в земле. Вторая часть книги целиком посвящена рудным месторождениям и их поискам. В третьей части описаны методы разработки руды, копания рудников и применяемые в то время технические средства для отбойки руды, подъема ее из шахты, для откачки воды и проветривания шахт. В четвертой части книги М. В. Ломоносов подчеркнул роль производства анализов исходного сырья и конечных продуктов металлургического производства. Заключительная, пятая, часть «Первых оснований металлургии…» посвящена основным процессам извлечения железа и цветных металлов из руд. В пятой части речь идет также и о плавильных печах и процессах, в них происходящих. Рассказав о различных способах отделения золота и серебра, о процессах переплавки медных, свинцовых и оловянных руд, М. В. Ломоносов подробно описал выплавку чугуна и железа. Он привел конструкцию доменной печи и агрегатов для переработки чугуна в железо, остановился на характере происходящих в них процессов и на методах плавки.

Книга М. В. Ломоносова хорошо иллюстрирована много численными схемами и чертежами, облегчающими изучение описанных в ней процессов и механических приспособлений.

Доменная печь. Рисунок М. В. Ломоносова

Рисунки из книги М. В. Ломоносова «Первые основания металлургии или рудных дел»

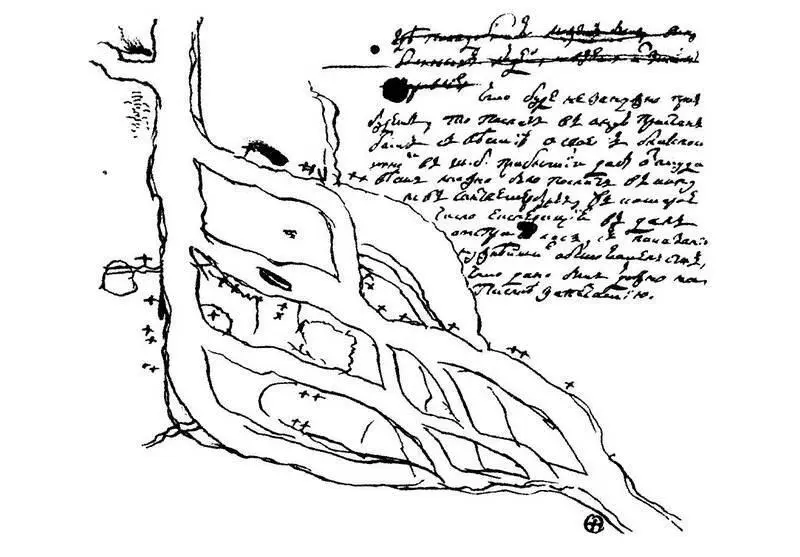

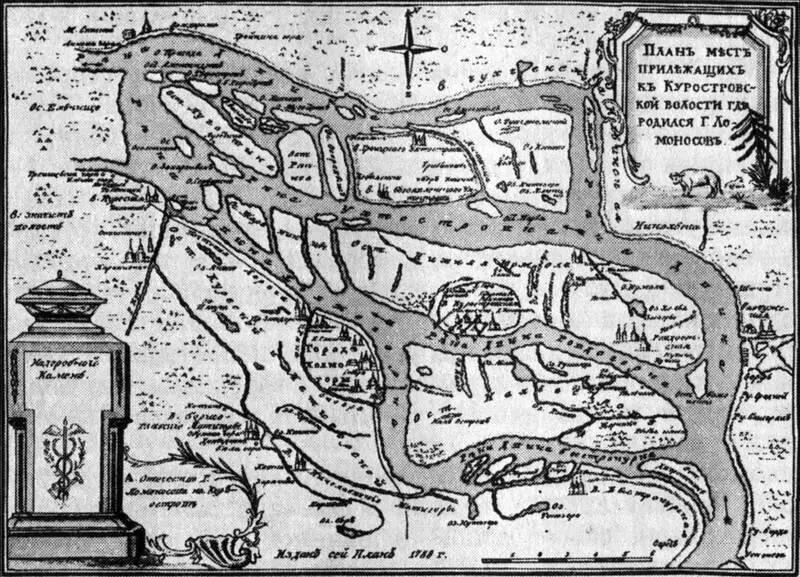

Среди рукописей М. В. Ломоносова, принадлежавших Академии наук и относящихся к проектировавшейся им в 1764 г. большой научной экспедиции на Северный Ледовитый океан, сохранился план какой-то местности, как бы случайно набросанный с черновыми заметками. Только в 1946 г. исследователь жизни и творчества Ломоносова Л. Б. Модзалевский опубликовал и объяснил этот набросок. Оказалось, что М. В. Ломоносов необычайно точно и, несомненно, по памяти начертил схематическую карту своей родины. Он вполне правильно пометил контурные линии главнейших двинских островов и разделявших их протоков. Он очертил границы Куростровской и Ровдогорской волостей, указал местоположение города Холмогоры, Вавчугской верфи и Спасского монастыря (на Анновой горе), пометив крестами находившиеся здесь церкви. Во всем наброске чувствуется опытная рука первоклассного картографа и прекрасная память человека, мысленно общавшегося с родными местами незадолго до своей смерти [8].

План дельты р. Северной Двины с островами и притоками, выполненный М.В. Ломоносовым. 1764 г.

План мест, прилегавших к Куростровской волости

План М. В. Ломоносова имеет большое значение не только как образец его рисовальной манеры, но и как свидетельство его интереса к родным, дорогим ему местам, к которым он мысленно обращался незадолго до своей смерти.

Что этот план изображает именно родину М. В. Ломоносова, показывает сличение его с «Планом мест, принадлежащих к Куростровской волости, где родился г. Ломоносов», приложенным к книге «Путешествие академика Ивана Лепехина в 1772 году» (СПб., 1805. Ч. IV) Он относится, как помечено на гравюре к 1788 г., и, таким образом, его отделяет от рисунка М. В. Ломоносова 24 года.

Рисунок Ломоносова был сделан по памяти, а поэтому и нельзя требовать от него большой точности.

Тем не менее он в основном правильно изобразил главные контурные линии родных ему мест.

В многогранной деятельности М. В. Ломоносова видное место занимало его художественное творчество. Об этом свидетельствуют, во-первых, выполненные им или под его руководством мозаичные портреты и картины, которые представляют собой непревзойденные образцы русского мозаичного искусства XVIII века; во-вторых, его проекты памятников Петру I, Елизавете Петровне, монумента Екатерине II и другие; в-третьих, художественные образцы оформления общенародных торжественных празднеств иллюминаций и фейерверков.

Подлинный талант Ломоносова-художника раскрылся в мозаичном искусстве, где слились воедино его естественно-научные и художественные дарования. М. В. Ломоносов знал, что еще в Киевской Руси было распространено мозаичное искусство. Позднее, в годы княжеских междоусобиц, а затем татаро-монгольского нашествия, секреты изготовления мозаик на Руси были утеряны. Великий помор поставил перед собой задачу возродить в России это забытое искусство.

В середине 40 годов XVIII века, еще до того, как Ломоносову удалось обзавестись химической лабораторией, он обратил внимание на мозаику – древнее искусство составлять из цветных стеклянных сплавов (смальт) немеркнущие картины и портреты. В 1746 году несколько мозаичных работ привез из Рима граф Михаил Илларионович Воронцов, в доме которого часто бывал М. В. Ломоносов. Среди них была и мозаичная картина «Плачущий апостол Петр» – работа неизвестного ватиканского мастера с оригинала Гвидо Рени, отличавшаяся богатством и разнообразием красочных оттенков при передаче розового хитона и голубого плаща апостола. Ломоносова живо заинтересовала искусная работа итальянских мастеров, доведших свою смальтовую «палитру» до нескольких тысяч оттенков, что позволяло им виртуозно копировать масляную живопись. Но итальянские мозаичисты хранили в тайне приготовление смальт. Поэтому Ломоносов не мог иметь готовых рецептов. Он создал для своих мозаичных работ собственные смальты красочнее итальянских. Живой, художественный и практический интерес к мозаике, овладевший Ломоносовым, сочетался с давно волновавшими его вопросами теоретической физики и химии. Постройка в 1748 г. химической лаборатории позволила М. В. Ломоносову начать большие исследования по химии и технологии силикатов, а также по теории цветов. Он писал: «Итак, сколько испытание физических причин, разные цветы производящих, столько ж, или еще больше, примеры римской мозаики… побудило меня предпринять снискание мозаического художества» [9]. Уже в мае г. М. В. Ломоносов сообщал в Канцелярию, что в числе других работ он «делал химические опыты до крашения стекол [2] В то время цветные стекла ввозились в Россию из-за границы.

надлежащие» [10]. А в январе г. ученый писал президенту Академии наук: «… прилагаю я возможное старание, чтобы делать стекла разных цветов… и в том имею нарочитые прогрессы. При всех сих практических опытах записываю и те обстоятельства, которые надлежат до химической теории» [11].

Интервал:

Закладка:

![Дин Мовшовиц - От идеи до злодея. Учимся создавать истории вместе с Pixar [litres]](/books/1086224/din-movshovic-ot-idei-do-zlodeya-uchimsya-sozdavat-i.webp)