Коллектив авторов - «Я поведу тебя в музей…» Истории, рассказанные музейщиками России

- Название:«Я поведу тебя в музей…» Истории, рассказанные музейщиками России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-104087-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - «Я поведу тебя в музей…» Истории, рассказанные музейщиками России краткое содержание

В сборник вошли истории, рассказанные не только хранителями, экскурсоводами, научными сотрудниками, реставраторами, руководителями различных музеев России, но и людьми, чья профессиональная жизнь не связана с музеями – журналистами, писателями, учителями, артистами.

Авторы делятся забавными случаями из жизни «музейных работников», рассказывают о людях, чьи имена вошли в историю российского и мирового музейного дела, предлагают посмотреть глазами детей на посещение музея и повествуют о необычных судьбах отдельных экспонатов.

«Я поведу тебя в музей…» Истории, рассказанные музейщиками России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Иркутский музей декабристов появился буквально на моих глазах. Энтузиасты более столетия собирали экспонаты, связанные с пребыванием декабристов и их семейств в Сибири. Их долго хранили в фондах Историко-краеведческого музея, иногда делая выставки. В 1963 году, когда группа выпускников ВГИКа странствовала по Сибири с дипломными работами, поэт Марк Сергеев говорил о будущем музее, как о мечте – «своей и еще нескольких чудаков». В 1970-м открылась экспозиция в доме Трубецких, позже – и в доме Волконских. Насколько помню, даже тогда концепция этого музея сильно отличилась от генеральной советской доктрины, по которой Декабрьское восстание 1825 года было лишь предтечей Октября.

Основатели этого музея создали своего рода «остров чести», если хотите, который сегодня может играть колоссальную нравственную роль и для Иркутска, и для всей России. Таким же энтузиастом был и Владимир Петрович Купченко, который сделал все для того, чтобы дом Максимилиана Волошина в Крыму стал музеем. Но это – лишь нескольких уникальных музейных явлений, которые вспоминаются в первую очередь. А их гораздо, гораздо больше.

На службу в музеи людей приводит много дорог. Вспоминается одна древнекитайская притча: человека пригласили на государственную службу, которая в Китае была и остается весьма почетным занятием. И он пошел пешком в столицу. Шел он, шел и вдруг увидел, что на пороге дома у дороги плачет маленький ребенок. Оказалось, его родители умерли от болезни. Мужчина решил остановиться и дождаться следующего прохожего, чтобы отдать сироту на его попечение. Но те прохожие, что изредка возникали на дороге, не хотели брать ребенка. Тогда несостоявшийся сановник начал возделывать землю его умерших родителей. Постепенно человек привык к малышу, и провел всю жизнь рядом с ним, так и не попав на государственную службу.

Когда Союз кинематографистов основал музей, я не думал, что для меня он станет работой. Я намеревался продолжать заниматься эйзенштейновским наследием и кинонаукой… Я согласился «помочь с разработкой концепции», посвятить музею года полтора, не более. Но этот «ребенок» меня все-таки не отпустил. Честно говоря, я не боец, у меня совершенно нет бойцовских качеств. Но оказалось, что директор все время должен держать кулаки сжатыми, а локти растопыренными, чтобы новоявленные «хозяева жизни» не уничтожили его музей. Меня неоднократно пытались сломить, но я не мог позволить себе сдаться, чтобы не предать нужное обществу и кинематографу дело и молодых людей, в него поверивших, – не только сотрудников, но зрителей: им необходим был такой музей. Как, впрочем, и самим классикам, которые без нашего внимания к их наследию тоже становятся «сиротами».

Музей кино создавался так долго и непросто, потому что все время менялась установка, каким «должно быть кино»: вчерашние «полубоги» постоянно свергались. В 20-е годы свергли дореволюционное кино, потом, в 30-е, был нанесен удар по так называемым «формалистам», которые помогали кинематографу обрести свой язык, в 40-е били по «политически незрелым» кинематографистам 30-х годов и т. д… Неуважение к своим предшественникам – ужасная тенденция. Почему у нас так сложилось? Тому множество причин. Но, в частности, мы находимся во власти очень странного понимания прогресса как обязательной смены худшего (или недостаточно развитого) – лучшим. А в искусстве прогресса быть не может! Вообще, не уважать своих предшественников, значит – не уважать и своих потомков. На одной из решающих встреч с советскими чиновниками по поводу судьбы Музея кино на Красной Пресне некая кабинетная дама спросила нас: «Ну и какой мусор вы там будете выставлять? Открыточки? Плакатики? Рекламки? Да?»

Станислав Ростоцкий и художник Эльза Раппопорт на ее выставке в Музее кино

К счастью, нас в тот момент, в 1992 году, поддержал Евгений Юрьевич Сидоров, министр культуры, – и Музей кино, на который у расколовшегося Союза кинематографистов уже не было средств, был учрежден заново, чтобы в 2002-м получить статус государственного.

Из Музея кино вышли не только знаменитости, среди которых Андрей Звягинцев, Алексей Попогребский, Борис Хлебников, но и целый ряд художников, операторов, да много просто хороших людей.

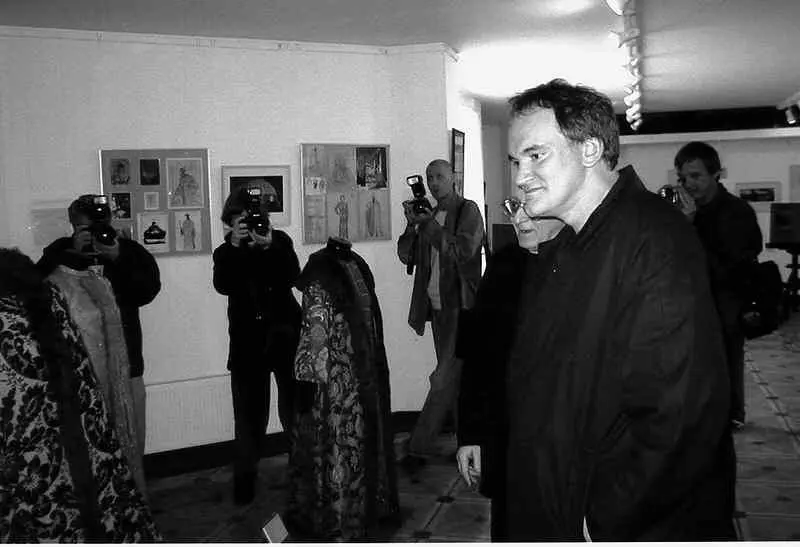

Квентин Тарантино на фондовой выставке Музея кино у костюмов к фильму «Иван Грозный»

Что такое музей? Это – не только хранилище документов и памятников искусства. Это, прежде всего, навигатор в мире культуры. Образно говоря, посетителю в музее дают карту и сообщают: «Вот – Леонардо и Рембрандт, вот – Ван Гог, а тут – Серов. А теперь решай сам, приближаются ли постоянно появляющиеся новые полотна к этим эталонам и что из них – новое явление в искусстве, которое впоследствии тоже станет эталоном?» Я много раз говорил, но не побоюсь повторить, что музей – это некая палата мер и весов. Согласитесь, нам нужно знать, что такое килограмм, что такое секунда, что такое километр. Иначе мы будем потеряны в этом мире. Вот и Музей кино выполнял свою функцию воспитания личности, а также служил палатой эстетических мер и весов в бескрайнем море «аудиовизиона».

Но порой музей играет не только воспитательно-просветительскую роль, но и дает возможность совершить важнейшие личные открытия. Однажды мы показали посетителям фильм «Застава Ильича». После сеанса ко мне подошла молодая женщина и сказала: «Как же я благодарна вам за этот фильм. Теперь я стала лучше понимать свою маму». Для меня это высший комплимент работе музея! Если человек стал лучше понимать свою маму, значит, существование музея оправданно. Этой зрительнице совсем не обязательно разбираться в нюансах режиссуры Марлена Хуциева или операторского искусства Маргариты Пилихиной. Главное, что мама стала для нее частью той реальности, которую она увидела и поняла. А что может быть важнее?

Может ли музей выжить в эпоху насыщенного спецэффектами кинематографа, цифрового телевидения, компьютерных технологий? Конечно! Когда у нас в Третьяковской галерее сделали первую выставку работ Казимира Малевича, я пригласил на нее моих друзей-технарей, не имеющих прямого отношения к искусству, но искренне желавших понять, за что так ценят в мире этого «абстракциониста». Ведя их по экспозиции и комментируя полотна в меру своих сил и знаний, я вдруг обнаружил, что вокруг становится все больше и больше людей – им тоже хотелось услышать нашу беседу. Известно ведь, что у неподготовленного посетителя первая реакция на творчество Малевича приблизительно такая: «Ну, нарисовал квадрат. И что тут такого особенного? Я тоже так могу». Но люди начинают совсем иначе смотреть на так называемое беспредметное искусство, когда говоришь им, что Малевич учился у иконописцев, в частности у Андрея Рублева, у которого на «Троице» в центре на белом поле почему-то изображен двойной прямоугольник… Оказывается, так геометрически представлено известное еще древним грекам «золотое сечение», связанное и с категориями прекрасного, и с иррациональностью мира. Рублев на этой величайшей иконе изобразил не только ветхозаветное предание о трех ангелах, посетивших дом Авраама, но и новозаветную метафизику единства трех ипостасей Бога. И изобразил не только фигуративно – в безмолвной беседе Троицы о самопожертвовании Христа, но и абстрактно – с помощью геометрической системы кругов и сфер, распространяющихся от Жертвенной Чаши на все мироздание. Если встать перед подлинной иконой в правильной точке, – вдруг окажешься в сфере, выходящей, благодаря обратной перспективе, из иконы в пространство перед ней. Происходит как бы аналог таинства причастия! Этого чуда невозможно достичь ни на каких репродукциях. Аналогичный эффект испытываешь, скажем, в Толедо перед картиной Эль Греко «Похороны графа Оргаса»: стоя перед ней у барьерчика, который поставил, возможно, сам художник, ты вдруг видишь похороны графа на земле сверху, его душу перед Богородицей снизу, а прямо перед собой – безграничный Космос вне перспективы…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: