В. Васильев - ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ

- Название:ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Васильев - ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ краткое содержание

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

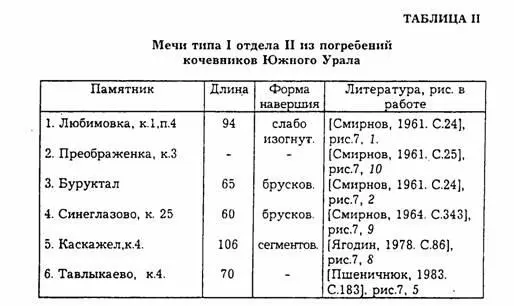

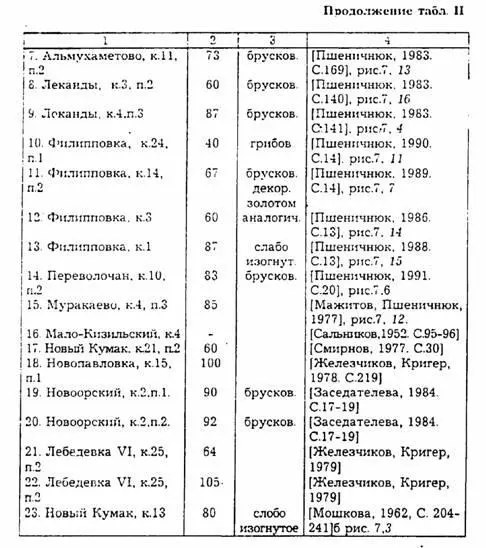

Отдел II. Мечи и кинжалы IV-II вв. до н.э.

Тип I. Рассматриваемая группа мечей и кинжалов характеризуется перекрестьем в виде сломанного под тупым углом бруска. В нашем распоряжении имеется 23 экземпляра (табл.Н). По мнению К.Ф.Смирнова, подобный тип клинкового оружия был характерен только для раннего этапа прохаровской культуры [Смирнов, 1961.

С.25]. М.Г.Мошкова полагает, что такие мечи были распространены только в самом начале IV в. до н.э. [Мошкова М.Г., 1974. С.25]. Не рассматривая вопрос о времени начала ее формирования на Южном Урале, с предложенной датировкой следует согласиться. Время бытования мечей и кинжалов с тупоугольными перекрестьями и прямыми или чуть изогнутыми навершиями не выходит за пределы IV в. до н.э.

Необходимо сказать, что ранние сформировавшиеся экземпляры этого оружия имеют, как правило, массивные перекрестья и рукояти, длинные и широкие обоюдоострые клинки. Длина более или менее сохранившихся образцов колеблется в целом от 60 до 106 см. Мечи из случайных находок также достигают внушительных размеров. Например, меч длиной более 80 см с городища Курман-Тау или меч длиной 88 см из с. Огневское Курганской области [Смирнов, 1961. С.25].

В свое время еще М.И.Ростовцев высказал предположение, что описываемый тип мечей и кинжалов является переходной формой между мечами с сердцевидными и прямыми перекрестьями [Ростовцев, 1918. С.61]. Это положение М.П.Ростовцева нашло подтверждение в работе К.Ф.Смирнова, который уточнил, что исходной формой эволюции было узкое бабочковидное перекрестье [Смирнов, 1961.-С.24]. В оружиеведческой литературе эта точка зрения кажется никем не оспаривается.

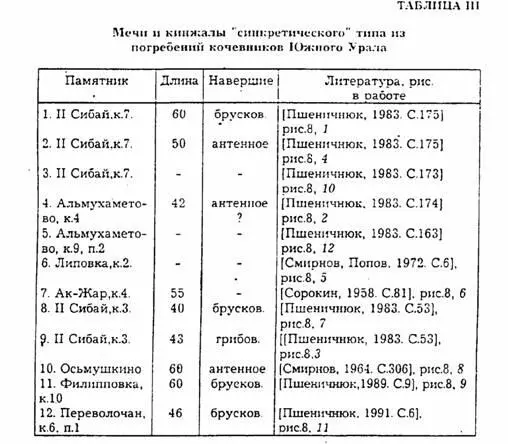

В настоящее время имеющийся археологический материал еще с большей убедительностью иллюстрирует упомянутый эволюционный процесс. Нами выделена группа кинжалов, сочетающая в себе черты акинаков предшествующего времени и мечей типа I. Это, прежде всего еще не оформившиеся тупоугольные перекрестья, содержащие элементы "крылатости" и такой признак архаики, как

антенные и зооморфные навершия. Время бытования всех двенадцати имеющихся е нашем распоряжении синкретических' экземпляров может быть ограничено несколькими десятилетиями рубежа V-IV вв. до н.э. (табл.III).

Наиболее примечательны, на наш взгляд, находки из Липовки, Осьмушкино. Фклипповки, группы II Сибай и могильника Переволочан. Рассматриваемая серия оружия, безусловно, является переходным эвеном в процессе эволюции акинака в мечи типа I. видимо, одновременно сосуществуя какое-то время и с темп, и с другими.

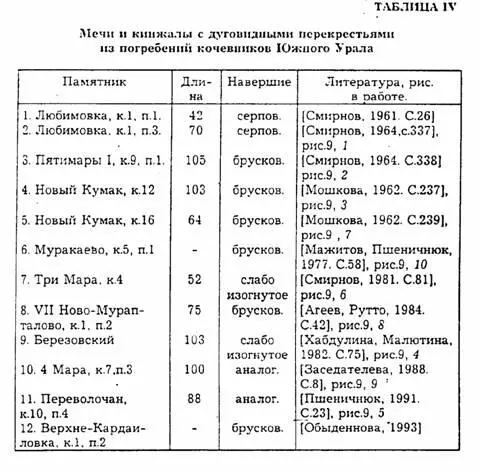

Тип II. Для раннепрохоровского времени К.Ф.Смирновым был выделен тип мечей и кинжалов с дуговидными перекрестьями и прямыми пли чуть изогнутыми навершиями. В нашем распоряжении имеется 12 экземпляров, хотя некоторые из них К.Ф.Смирнов в свое время отнес к типу I (например, Любимовка, курган 1, погребения 1 и 3) [Смирнов, 1961. C.26].

По мнению К.Ф.Смирнова мечи и кинжалы типа II появляются одновременно с мечами с тупоугольными перекрестьями. Время их существования с учетом надежных хронологических реперов для IV в. до н.э. не выходит за пределы этого столетия. В эволюционном плане мечи с дуговидными перекрестьями наряду с типом I являются параллельной ветвью развития акинаков с узкими бабочковидными перекрестьями (табл.IV).

Можно считать, что наиболее поздними их экземплярами являются находки из Ново-Мурапталово и Переволочана. поскольку перекрестье этих мечей имеет уже едва заметный изгиб и приближается к прямому. Также как и мечи типа I, рассматриваемая группа оружия отличается своими размерами - длиной и шириной клинка. Кстати и случайные находки имеют внушительные размеры. В этом плане примечателен меч длиной 97 см из Усть-Караболки в Челябинской области [Мошкова, 1974. С.23].

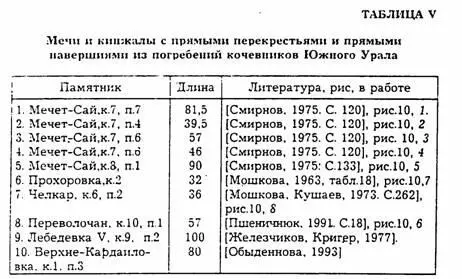

Тип III. Мечи и кинжалы, имеющие прямое брусковидное перекрестье и прямое навершие. мы выделили в отдельный тип, поскольку эта серия оружия, на наш взгляд, является боковой и тупиковой ветвью процесса эволюционного развития раннепрохоровских мечей. В нашем распоряжении имеется 10 экземпляров (табл. V).

Рассматриваемая серия мечей и кинжалов традиционно считается оружием прохоровского типа, наряду с экземплярами с прямыми перекрестьями и серповидными навершиями. К.Ф.Смирнов датировал комплексы из Мечет-Сая рубежом IV-III вв. до н.э. [Смирнов, 1975. С.130]. Этим же временем датируются и Прохоровские курганы. Однако складывается впечатление, что образцы типа III появляются несколько раньше. Так, безусловно, к развитому IV в. до н.э., судя по элементам обряда и набору инвентаря, относится короткий и широкий меч из Переволочана. В целом же следует согласиться с К.Ф.Смирновым в том, что наибольшее распространение мечи, и кинжалы типа III получили с конца IV в. до н.э.

Рассматриваемая серия оружия какое-то время сосуществовала с мечами типов I и II. с одной стороны, и мечами классического прохоровского облика - с другой. Несмотря на сложившееся перекрестье, мечи типа III все же сохраняют архаичную форму прямого брусковидного навершия. хотя новое, серповидное, было создано еще до появления мечей этого типа (например, Бесоба. курган 1). Таким образом, являющимся связующим эволюционным звеном между мечами IV и III-II вв. до н.э. в отношении перекрестья мечи рассматриваемого типа не могли выработать серповидное навершие и стали тупиковой ветвыо развития прохоровского клинкового оружия.

Мечи и. кинжалы типа III недолго бытовали в арсенале ранних кочевников региона. Причина их непопулярности, очевидно, заключалась в неудобной форме навершия. При фехтовании, особенно в вертикальной плоскости, с коня, один из концов навершия упирался в запястье и создавал серьезное неудобство. Поиски выхода из этого положения начались еще в V в. до н.э. и продолжались в течение одного столетия, когда навершие стало серповидным, а перекрестье из тупоугольного и дуговидного стало прямым.

Тип III. Подтип А. Мечи и кинжалы с прямым перекрестьем и серповидным навершием (собственно прохоровский тип).

Это наиболее многочисленная серия наступательного оружия. В нашем распоряжении имеется 80 экземпляров (табл-VI). Почти все они тождественны, лишь иногда вместо серповидного навершия встречается рожковидное, являющееся дериватом первого, и Г-образное. На некоторых клинках хорошо фиксируются долы, а на рукоятях следы обмотки. Появление мечей и кинжалов подтипа А относится, безусловно, еще к IV в. до н.э. Так датируется кинжал из кургана 3 могильника Алебастрова гора [Смирнов, 1961. С.27]. Массовое же появление мечей и кинжалов рассматриваемого типа относится к III-II вв. до н.э. Почти все экземпляры за исключением тех, которые происходят из Прохоровки, датируются именно этим временем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: