В. Васильев - ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ

- Название:ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Васильев - ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ краткое содержание

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кроме перечисленных, в нашем распоряжении имеется три длинных 'меча, форма которых не может быть восстановлена, и среди них меч длиной 130 см из кургана 1 около аула Джанатан [Подгаецкий, 1937. С.33]. Два других меча длиной 85 и 90 см найдены в погребении 2 кургана 2 могильника VII Ново-Мурапталово и погребении 2 кургана 4 могильника II Новотроицк [Агеев, Рутто, 1984. С.44; Мажитов, 1974]. Все три экземпляра могут быть датированы временем не позднее IV в. до н.э.

Анализ рассмотренных типов наступательного оружия позволяет сделать некоторые выводы.

Мечи и кинжалы отдела I (типы I-III) появляются в степях Южного Урала только в конце VI - начале V вв. до н.э. в сложившемся виде. Это дает основание сделать вывод о том, что эволюция рассматриваемого оружия проходила вне исследуемого региона. Распространение мечей и кинжалов типов I-III следует связывать с освоением степной зоны Южного Урала носителями культуры кочевников с VI в. до н.э.

Мечи и кинжалы прохоровского времени распадаются на две хронологические группы - IV - рубежа IV-III вв. до н.э. и III-II вв. до н.э. Если для первой хронологической группы характерны мечи подтипа А типа III отдела I и типов I-III отдела II, то для второй только подтипа А типа III отдела II.

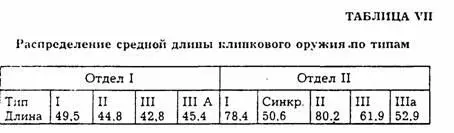

Любопытную картину, характеризующую развитие военного дела номадов региона, на примере клинкового оружия дают средние длины мечей. Так, например, средняя длина экземпляров I отдела колеблется между 40 и 50 см (см. табл. VII). Короткие мечи этого времени, по существу, являются колящим оружием, ориентированным на ближний бой. Синкретические образцы несколько увеличиваются в размерах, демонстрируя переход к массивным клинкам IV в. до н.э., средняя длина которых достигает 80 см. К концу IV - началу III в. до н.э. роль длинных мечей снижается, что хорошо показывает тип III. В последующее время, несмотря на то, что среди меченосцев все еще велик процент (27.5 «ус) воинов, оперирующих этим оружием с коня, все же происходит возвращение к старым размерам. Средняя длина клинка III-II вв. до н.э. равнялась 52.9 см, что свидетельствует о том, что позднепрохоровское воинство могло эффективно использовать короткий меч только в самой ближней схватке.

Как справедливо было замечено еще К.Ф.Смирновым, экземпляры типов I-XII отдела II являются местным, южноуральским изобретением, а попытки исследователей найти им конкретные прототипы в оружии предшествующего времени не стоят тех усилий, которые на это затрачиваются. Исходной формой раннепрохоровского меча в принципе могла стать любая из разновидностей акинаков с узким бабочковидным перекрестьем. В данном случае важен другой факт: мечи типа I-III почти не известны к западу от Волги, где развитие клинкового оружия продолжает местные традиции.

Появление рассматриваемых типов мечей и кинжалов стало настоящим революционным переворотом в военном деле ранних кочевников региона. Основным моментом, на который, прежде всего, следует обратить внимание, явилось увеличение тактического диапазона прохоровского меча. Широкое лезвие позволяло эффективно оперировать против хорошо защищенного противника, а длинный клинок значительно расширял радиус действия, позволяя рубить как конника, так и пехотинца.

'Южноуральские материалы также демонстрируют появление такой формы навершия, как Г-образное, которое могло развиться как от прямого, так и серповидного. Довольно высокий процент мечей и кинжалов с Г-образными навершиями заставляет думать, что первоначальная их форма была именно такой. Ссылка на плохую сохранность будет неубедительной, поскольку есть случаи, когда подобные образцы встречены в комплексе вместе с мечами с серповидными навершиями.

После оттока основной массы кочевников с территории региона, когда часть их оказалась в лесостепи, позднепрохоровские клинки, частично сохраняя значительные размеры, несколько изменили свою конфигурацию - приняв вид вытянутого треугольника, утратив параллельность и массивность лезвий. Это позволяет предположить, что мечи и кинжалы III-II вв. до н. э. меняют свою рубящую направленность, оставаясь преимущественно оружием колющего назначения.

Нельзя не вернуться к проблеме длинных мечей у кочевников рассматриваемого региона. Появившись еще в V в. до н.э… они все же остаются единичными находками, приобретая массовый характер лишь с IV в. до н.э. К.Ф.Смирнов, констатируя преимущество длинных сарматских мечей по сравнению со скифскими акинаками, несколько преувеличил их значение в процессе завоевания Скифии, тем более, как полагает С.В.Полин, последняя вовсе не была завоевана, а заселена сарматами без особого сопротивления поздних скифов [Полин, 1989. С.16]. Однако Е.В.Черненко, не совсем корректно подойдя к вопросу о соотношении длинных мечей скифов и сарматов, выразил сомнение в количественном превосходстве этой категории оружия у восточных кочевников [Черненко, 1971. С.36].

По нашим данным, из 68 информативных раннепрохоровских экземпляров, 28, т.е. 41 можно отнести к разряду длинных мечей (свыше 70 см ). Из 69-ти информативных экземпляров III - II вв. до н.э. к этой категории относится 19 образцов, т.е. 27,5 9с. Если учесть, что скифские длинные мечи составляют лишь 15 7с от общего количества, то ни о каком количественном превосходстве не может быть и речи.

3. КОПЬЯ

Копье, снабженное к тому же эпитетом "длинное" или "острое" неоднократно упоминается в Авесте (Михр-Яшт). Нередкие находки наконечников копий в погребениях эпохи бронзы свидетельствуют, что этот вид оружия был довольно широко распространен у пастушеских племен региона во II тыс. до н.э.

Среди кочевников железного века, очевидно, скифы первыми освоили приемы конного боя с привлечением полуударных-полуметательных копий, что дало возможность вести схватку на средней дистанции, как с пехотой, так и с конницей противника. Довольно широко копья были распространены и у волжских ананьинцев, где они составляют одну из массовых категорий оружия [Халиков, 1977. С.183-197].

Сопоставление скифского, меотского и финно-пермского комплекса вооружения с паноплией кочевников Южного Урала говорит о том, что копья у последних применялись значительно реже. Однако это вовсе не означает, что кочевники региона избегали боя на средней дистанции, тем более что, как свидетельствуют археологические данные, этот вид оружия встречается у них чаще, чем у савроматов и сарматов Волго-Донья. степного и лесостепного населения Сибири, Средней Азии. Памира и Алтая.

По мнению К.Ф.Смирнова, копья в арсенале ранних кочевников Южного Урала занимали третье место после лука и меча [Смирнов, 1961. С.70-71]. Их редкие находки в погребениях он объяснял реальным контингентом копейщиков в войске "савроматов", полагая, что те не выделялись в самостоятельную группу вооруженных сил.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: