В. Васильев - ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ

- Название:ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Васильев - ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ краткое содержание

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы уже писали о возможных противниках кочевников Южного Урала на основании сравнительного анализа комплексов вооружения племен сопредельных территорий [Васильев, 1993]. Исходя из этого, представляется наиболее вероятным, что военная организация номадов региона VI-V вв. до н.э. была направлена на разрешение внутриплеменных конфликтов, которые всегда возникали при дележе или нарушении пастбищных угодий, гидроресурсов, природных месторождений соли, и цветных металлов. Совершенно очевидно, что причиной военных столкновений были тяжкие последствия джутов.

Нападение на финно-угорские (ананьинские) племена могло быть успешным только в случае неожиданности. Весьма высокий процент ананьинского оружия ближне - и среднедистанционного боя - копий и топоров-кельтов не оставлял степнякам надежды на успех в открытом бою, учитывая к тому же фактор лесной местности и возможность обороны из-за валов и стен городищ. Однако все же не следует преуменьшать возможность проявления военной активности кочевников в северном направлении.

Лесные племена Прикамья и Нижней Белой являлись держателями значительных богатств - продовольствия, пушнины. Они же могли рассматриваться Степью как прибыльный "живой товар", который, кстати, до конца XIX в. сбывался на рынках Средней Азии и в частности Хорезма.

Согласно археологическим данным, не ранее второй половины V в. до н.э. в степи Южного Урала начинают активно проникать предметы среднеазиатского, ближневосточного и иранского импорта. Часть из них могла стать результатом торговых связей кочевников с южными соседями в районах их постоянных зимовок на Нижней Аму-Дарье, Сыр-Дарье, Устюрте. Однако другая часть - особенно ювелирная, едва ли явилась следствием торговли или обмена [Савельева, Смирнов, 1972. С.106-123]. В это же время исследователи фиксируют распространение бронзовых наконечников стрел южноуральских "сарматских" типов на поселенческих памятниках и городищах Хорезма, Маргианы и Бактрии [Воробьева, 1973. С.196-206: Толстов, 1948. С.77- 79; Толстов, 1962. С.98; Массон, 1959. С.48, табл-XXXIV, XXXVI; Ягодин, 1984. С.33-57]. Значительное их количество найдено также и в "арсенале" Персеполя. Эти факты позволяют думать, что уже со второй половины V в. до н.э. отдельные группы номадов исследуемого региона имели прямые, в том числе военные контакты, с народами, входившими в состав огромной державы Ахеменидов. Остается неясной форма этих контактов - грабеж оседлых центров либо служба в войсках персидских царей.

2. КОМПЛЕКС ВООРУЖЕНИЯ И СТРУКТУРА ВОЙСКА КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В IV- РУБЕЖЕ IV-III вв. ДО Н.Э. (II ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА)

Вторая хронологическая группа, в которую вошло 176 воинских комплексов (см. приложение V) характеризуется присущими для прохоровской культуры признаками [Ростовцев, 1918. С.1-30; Подгаецкий, 1937. С.334; Сальников, 1950. С.116; Сальников, 1952. С.95- 96; Смирнов, 1964. С.57-74; Мошкова, 1961. С.115-125; Мошкова, 1962. С.206-241; Смирнов, 1962. С.83-93; Мошкова, 1963. С.5-52; Смирнов, Попов, 1972. С.3-26;. Мошкова, Кушаев, 1973. С.260-265; Смирнов, 1975; Смирнов, 1977. С.3-51; Мажитов, Пшеничнюк, 1977. С.52-56; Ягодин, 1978. С.88; Железчиков, Кригер, 1978. С.218-222; Смирнов, 1981. С.81; Пшеничнюк, 1983. С.3-75; Васильев, 1984. С.31- 36; Агеев, Рутто, 1984. С.37-45.; Ледяев, 1985. С.117-120; Смирнов, 1984а. С.10-11; Хабдулина, Малютина, 1982. С.73-79; Горбунов, Иванов, 1992. С.99-108; Васильев, Федоров, 1995; Агеев, 1993; Агеев, 1975; Железчиков, 1976; Мошкова, Железчиков, Кригер, 1978; Железчиков, Кригер, 1979; Кушаев, 1983; Кушаев, 1988; Иванов, 1985; Заседателева, 1981; Заседателева, 1984; Заседателева, 1985; Заседателева, 1986; Заседателева, 1988; Пшеничнюк, 1986; Пшеничнюк, 1987; Пшеничнюк, 1988; Пшеничнюк, 1989; Пшеничнюк, 1990; Пшеничнюк, 1991; Васильев, 1992].

Погребальный обряд. Распространение погребений этого времени в районы Южного Приуралья, а также начало освоения лесостепной зоны рассматриваемого региона. Активное применение дромосных камер со сложными деревянными полыми конструкциями, подбоев и катакомб нескольких типов, могильных ям с заплечиками, южной ориентировки костяков, меловой подсыпки.

Погребальный инвентарь. Господство мечей и кинжалов раннепрохоровских типов, заметное изменение конфигурации бронзовых наконечников стрел, широкое распространение круглодонной керамики с примесью талька, деградация звериного стиля. Следует оговориться, что часть перечисленных признаков фиксируется также в погребениях первой группы, однако там они не образуют сколько-нибудь значительного фона.

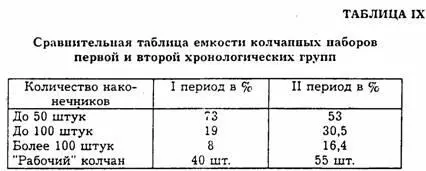

Во второй хронологический период - IV - IV-III вв. до н.э., как свидетельствует материал, 90 7с воинов (159 комплексов) имели на вооружении лук и стрелы. Таким образом, дальнобойное оружие по-прежнему занимает ведущее место в арсенале кочевников региона. И все же в этом плане происходят изменения. Из 85 наиболее представительных колчанных наборов только в 45 случаях наконечников стрел в колчане было меньше 50 (52,9 %) в 26 случаях количество их колебалось от 50 до 100 (30,5 %) и свыше 100 в 14 случаях (16,4 %). Количество стрел среднего "рабочего" колчана по сравнению с предыдущим временем заметно увеличивается (см. приложение VII).

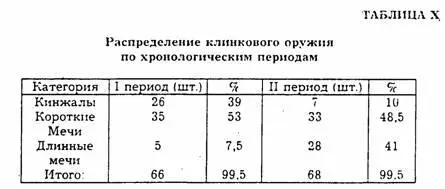

Несмотря на то, что, в целом наблюдается тенденция к уменьшению веса и размерам наконечников, в колчанных наборах также присутствуют тяжелые "бронебойные" наконечники. Общее количество их значительно возрастает (табл. XI). На втором месте в арсенале кочевников Южного Урала по-прежнему остаются мечи и кинжалы, которые составляют 53,4 % от общего количества погребений (94 экземпляра). Однако по сравнению с предыдущим временем в этом плане происходят существенные качественные изменения. Из 68 наиболее информативных образцов клинкового оружия только 10 % являются кинжалами. Сокращается количество коротких мечей (48,5 %). Широкое распространение получают длинные мечи (41 %).Поворотным моментом в военной истории кочевых племен региона, на наш взгляд, является принятие на вооружение копий, а также железных и костяных панцирей благодаря чему, комплекс вооружения ориентируется на широкий спектр ведения боевых действий.

Для IV в. до н.э. нами учтено 24 наконечника копья, что составляет 13,6 9с от общего количества погребений. Как в количественном, так и в процентном отношении этот показатель в несколько раз выше, чем в предыдущий период. Появление доспехов (4,5 9е) всех воинских комплексов связано только с представителями аристократии. Можно думать, что в IV в. до н.э. в среде южноуральских кочевников происходит подобие военной "реформы", выразившееся в появлении тяжеловооруженной конницы, распространении копий, стандартизации мечей и кинжалов, наконечников стрел. Такую реформу можно вполне допустить, учитывая чрезвычайно усиление могущества и власти степного нобилитета, особенно в Илекской группе племен. Косвенным доказательством наличия сильной власти и соответствующего аппарата принуждения являются грандиозные по своим масштабам "царские" курганы, возведенные, очевидно, в это время по всей южноуральской степи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: