В. Васильев - ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ

- Название:ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Васильев - ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ краткое содержание

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

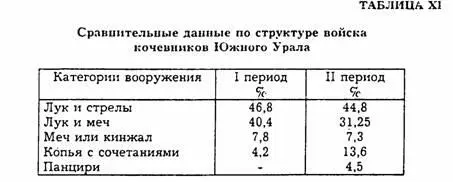

В структурном отношении, военная организация номадов рассматриваемого региона представляется нам следующим образом. Лучники, как наиболее массовый контингент, комплектующийся из "беднейших слоев населения, по-прежнему составляют довольно высокий процент. В 79 комплексах (44,8 %) были найдены только стрелы. Несколько снижается по сравнению с VI-V вв. до н.э. контингент всадников, вооруженных луком и мечом - 55 комплексов (31,25 %). Однако, как свидетельствует материал, это снижение происходит за счет качественного изменения в виде увеличения удельного веса длинных мечей. Также до 7,3 9с снижается количество погребений (13), где обнаружен только меч или кинжал. Как мы писали выше, в этот период появляется тяжеловооруженная конница, действовавшая в бою как копьями и мечами, так и луком (табл. XI).

Реконструируемая структура войска, разумеется, в достаточной степени условна. Едва ли кочевники Южного Урала имели постоянную армию, собираемую с дальних и ближних кочевий, в которой имеющиеся воинские контингенты четко соответствовали предложенным процентным соотношениям. Тем более что, судя по этнографическим данным, специфика пастушеской жизни разбрасывала родственные группы, особенно в период перекочевки, на многие сотни и даже тысячи километров, что само по себе затрудняло "мобилизацию".

По всей вероятности, это были чрезвычайно мобильные отряды небольшой численности, по несколько сотен воинов, занимавшихся грабежом "на свой страх и риск". В истории имеются достаточно убедительные примеры, когда пассионарные группы номадов, состоявшие из профессиональных и полупрофессиональных бойцов, следовали за удачливым вождем, пересекая огромные степные пространства в поисках добычи. Именно в таких отрядах предполагаемая воинская структура представляется нам вполне реальной. В обычных же "бытовых" межплеменных столкновениях, когда конфликты вспыхивали стихийно, структурная картина военных объединений (ополчений), вероятно, была несколько иной.

Перемены, произошедшие в IV в. до н.э. в комплексе вооружения, изменили и тактику ведения боя. Появившееся наступательное и оборонительное оружие позволило вести эшелонированную схватку, когда всадники-лучники осыпали врага издали стрелами, потом следовал "штурм" военного строя пехоты или конницы контингентом тяжеловооруженной кавалерии и далее в бой включались воины, оперировавшие в бою луком, короткими и длинными мечами. В сущности, такая тактика "ударного кулака" была традиционной для кочевников с развитой военной организацией. Особенно впечатляюще ее элементы проявились в парфянской среде, когда эффективное взаимодействие лучников, катафрактариев и других контингентов позволило нанести решительное поражение легионам Марка Красса в битве при Каррах в 53 г. до н.э. Мы далеки от мысли отождествлять первоклассную парфянскую армию I в. до н.э. с небольшими дружинами кочевников Южного Урала IV в до н.э., однако все же между теми и другими имеются общие черты.

Активность кочевников в северном направлении почти не фиксируется за исключением родов, чьи летовки находились в зауральских районах. Здесь номады вступали в непосредственное соприкосновение с носителями гороховской и саргатской культур Последние две изучены крайне неравномерно, что затрудняет разговор об их комплексе вооружения. И все же нам кажется, что в военном плане “гороховцы" и "саргатцы" едва ли могли противостоять натиску кочевников, достигших в IV в. до н.э. вершины своего могущества. Впрочем, возможно, никакого натиска и не было. Отношения тех и других могли быть как союзническими, так и данническими. Так, М.Г.Мошкова предполагает, что именно население Зауральской лесостепи производило для номадов металлические изделия [Мошкова, 1974. С.48-49]. Наверно, мы никогда не узнаем, при каких обстоятельствах степняки получали тальковую посуду и вооружение: путем торговли и обмена, либо прямого военного давления.

Лесные районы Южного Приуралья также едва ли могли привлекать кочевников в военном отношении. Этому на наш взгляд имеется несколько причин, и одна из которых - практическое отсутствие на правом берегу Белой населения. Для IV в. до н.э. нам неизвестно ни одного ананьинского могильника и единственным реальным противником для номадов региона в этом направлении на рубеже IV-III вв. до н.э. могли стать носители керамики "гафурийского" типа. Однако их слабая численность и компактность проживания едва ли стимулировали к ним интерес со стороны Степи, тем более что "гафурийцы" вполне могли практиковать такой весьма эффективный вид сопротивления, как активную оборону.

В IV и IV-III вв. до н.э. отчетливо прослеживаются лишь два направления проявления военной активности носителей прохоровской культуры. Западное, о котором писал еще К.Ф.Смирнов, связано с воинскими комплексами у хут. Сладковского и Кащеевки, Шолоховского кургана и др. В них зафиксированы погребения тяжеловооруженных всадников, по инвентарю и обряду захоронения во многом тождественных южноуральским [Смирнов, 1984]. К.Ф.Смирнов полагает, что этот факт свидетельствует о начале проникновения прохоровцев в Волго-Донское междуречье. Однако Б.Ф.Железчиков ставит под сомнение военный характер переселения части южноуральских номадов и считает, что появление раннесарматских комплексов к западу от Волги связано с освоением новых территорий представителями степной аристократии [Железчиков. Железчикова. 1990. С.78-79]. С этим вполне можно согласиться, правда, судя по этнографическим данным, любая перемена маршрута кочевания была сопряжена с военным конфликтом из-за пастбищ с традиционно кочевавшим на них населением [Мак-Гахан. 1875. С.42].

Античные источники также косвенно фиксируют этнокультурные подвижки в районе Волги в рассматриваемый период. К.Ф.Смирнов, анализируя сообщения Стефана Византийского, Псевдо-Скилака, Теофраста и Псевдо-Скимна пришел к выводу, что эти события можно датировать концом IV - началом III в. до н.э. Однако едва ли следует преувеличивать значение и степень прохоровского давления на запад от Урала в течение IV в. до н.э. и тем более полагать, что мощная военная организация номадов Южного Урала была создана для решения банальных межплеменных конфликтов. Также представляется малоубедительной точка зрения о начале вторжения рассматриваемых племен в Скифию по ряду причин. Во-первых, скифы этого времени были еще достаточно сильны, во- вторых, все трудности такого мероприятия не оправдывали затраченных усилий. В этом случае отряды кочевников должны были переправиться через три крупных реки (Урал, Волга, Дон) и столкнуться с сопротивлением савроматов, меотов и скифов. Никаких особенных богатств и сокровищ кроме возможного захвата скота, на этом пути не было.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: